[퀀텀 오브 솔러스]를 보고나면 이 영화가 007이라는 '장르'에 대한 돈 꽤나 들인 오마주 덩어리라는 걸 부정할 사람은 없을 것이다. 카체이스, 보트 결투, 비행기, 골드핑거, 사막 위에 세워진 시대착오적인 건물까지 아무튼 이 영화는 007덕후라면 즐겁게 볼 수 있는 요소들이 곳곳에 깔려있다. 그 모든 것들은 퍼부은 예산과 몸을 굴린 다니엘 크레이그만큼이나 리얼하게 재현되어 있어서, 일견 이 영화가 [카지노 로얄]이 보여줬던 리얼리즘적-원작지향적인 흐름을 충실하게 계승하고 있는 것처럼 보일 정도다. 적어도 액션씬들만큼은 그렇다.

그리고 안타깝게도 나머지 부분들은 거의 완벽했던 전작의 영광을 잇기엔 문제가 좀 많다. 대부분의 관객은 이 영화를 보면서 뒤로 갈수록 점점 지쳐가는 기분을 느끼게 될 터인데, 그것은 [퀀텀 오브 솔러스]의 스토리가 기승전결에서 기승을 빼먹고 전결이 계속 반복되는 구조로 되어 있기 때문이다. 임무가 주어지고, 그게 해결되고 계속 반복되긴 하지만 도대체 앞으로 나아간다는 느낌이 안 든다. 그것은 이 영화에서 자신을 낭비하는 역할을 맡게 된 매티유 아맬릭이 끝장이 나게되는 하이라이트까지 이르러서도 그렇다. 올가 쿠릴렌코가 맡은 카밀이 본드에게 구도자적인 한마디를 던지는 실질적인 마지막 부분에선 난데없다는 기분마저 들 정도다.

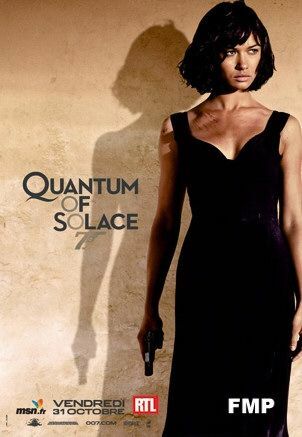

어떻게 보면 [퀀텀 오브 솔러스]의 문제점은 이야기의 기승을 [카지노 로얄]에 두고 온 덕분에 더이상 앞으로 나아갈 꺼리들이 없기 때문인지도 모른다. 본드는 공과 사를 구분 못하고 복수에 미쳐서 죽이고 알아내기만 하면 되는 상태이며 역시나 복수에 정신이 나가있는 카밀과는 뭐 발전적인 건덕지가 안 보인다(그래도 그 둘은 본드와 본드걸 사이이기에 나름 질투하지 않게끔 해명도 하고 키스도 해야한다). 카밀과 모리스 그린과의 관계는 초반부에 모조리 설명이 다 되고 본드와 M과의 갈등은 허허실실 해결되어버린다. 포스터처럼 사막이 생각나게 만드는 이 무미건조한 드라마에서 호기심을 자극하는 단 한가지 요소라면 퀀텀이란 조직의 존재인데 그건 어떻게 가까스로 지켜낸 것 같다. 그러나 그 덕에 다니엘 크레이그는 [본 슈프리머시]의 제이슨 본를 평면화시킨 것 같은 제임스 본드를 소화해내야 했다. 적어도 그보단 훨씬 흥미로운 캐릭터로 만들 수 있었을 거 같은데 말이다.

사실 전결만 반복되는 영화 중에 최근에 개봉한 저명한 게 하나 있다. 바로 [다크나이트]. [다크나이트]는 어쨌든 자신에게 주어진 난관을 훌륭하게 치뤄낸 걸 보면 이게 각본가의 문제인지 연출자의 문제인지는 좀 애매해진다. 물론 이 영화가 건질 게 아무 것도 없다는 건 아니다. 거의 시적으로까지 느껴지는 제목과 양질의 스턴트, 프러덕션 디자인, 시점이 휭휭 돌아가는 멋진 오프닝과 앨리샤 키스와 잭 화이트가 만든 주제가, 그리고 이제는 슬슬 영화쪽 커리어를 조정해야 할 올가 쿠릴렌코가 있다(A급 패션모델 출신답게 터프한 이 끝내주는 아가씨는 최근에 [맥스 페인]에도 나와버렸다). 그러나 [퀀텀 오브 솔러스]의 프론트는 사막이 배경이라고 영화가 사막이라는 인상처럼 재미가 없어져야 하는 건 아니란 걸 잘 몰랐던 것 같다. 사막이라는 표현은 발화 그 자체로 문학적 매혹이 아니던가.