<인문/사회/과학> 파트의 주목 신간을 본 페이퍼에 먼 댓글로 달아주세요.

<인문/사회/과학> 파트의 주목 신간을 본 페이퍼에 먼 댓글로 달아주세요.

사람들과 만나면 늘 '덥죠'라고 묻고 답했던 시간이 과거가 되었다. 제법 선선한 바람이 불어오는 요즘, 지난 폭염에 달궈진 - 편집자들은 그 더웠던 여름날 이 책들을 만들며 무슨 생각을 했을까 - 새 책들을 꼽아보았다.

첫 책은 4세대 프랑크푸르트 학파의 기수로 꼽히는 악셀 호네트의 <인정투쟁>이다. 왜 사회는 갈등하는가라는 질문은 동서고금을 막론한 질문이었다. 그리고 사람들은 그것을 구조나 계급, 미움과 질투, 차이와 차별에서 찾아냈고 혁명이니 종교니, 관용이니 하는 해법을 제시해왔다. 하지만 지긋지긋하게는 사회는 반목한다.

호네트의 진단은 의외로 '상식적'이다. 서로의 '알아줌'(인정)이 문제라는 것이다. 헤겔은 주인과 노예의 변증법을 통해서 사회의 변화, 인식의 변화를 설명했다. 호네트가 주목하는 개념은 바로 여기서 착안된 것인데, 다양한 사회적 주체간의 상호인정이 필요한데 이 사회는 그러한 인정이 불가능하다는 것이다. 곰곰히 생각해보면 1인 시위 등의 가두시위는 알려지지 않는 이들의 '뜻'을 알아달라는 표시다. 뜻이 통하지 않으면, 직접 그 뜻을 실현하고자 할 수 밖에 없다. 바로 인정투쟁이다. 어쩌면, 우리 사회만큼 인정투쟁이 강한 곳도 드물 것일텐데 그런 점에서 시사하는 바가 많을 듯 싶다.

아렌트에 대한 책이다. 정말 아렌트 르네상스를 실감케한다. 브뤼엘의 <아렌트읽기>라는 중요한 책이 출판된 것에 이어 또 다른 아렌트 관련 서적의 등장인 셈이다. 이 책은 사회과학책을 전문적으로 펴내는 루트리지 출판사의 기획물 중 한편을 이룬다. 바로 이 사실이 낯선 필자와 낯선 제목에도 불구하고 이 책에 대한 신뢰를 갖도록 해준다.

한나 아렌트는 이야기의 힘을 믿었다. 서술의 힘을 믿었다는 말인데, 그를 통해서 개개인은 스스로를 들어낸다. 그 드러냄은 단순히 영웅의 드러냄 뿐만 아니라 개개인이 자신의 이야기를 바탕으로 독특한 불멸성을 획득하게 된다. 우리 모두가 특별한 존재라면, 누가 누구보다 어떻다는 비교조차 사소한 것이 될 수 있다. 아마 아렌트가 끊임없이 우리에게 소환되는 이유는 바로 그런 이유 때문이 아닐까.

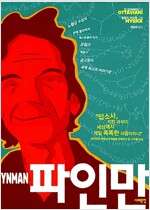

파인만이다. 게다가 만화다. 이 독특한 사람을 설명하는데 만화만한 매체가 있을까. 마치 마블코믹스의 영웅시리즈 옆에 놓여 있을 듯한 느낌이라니.

저자 마크 데이비스는 참 대단한 사람이다. 한편에서는 <슬럼>이라는 책을 쓰고, 다른 한편에서는 <조류독감>에 대한 책을 써내더니 이젠 자동차폭탄이다. 여전히 그의 대표작 <수정의 도시>가 번역되지 않은 것은 심대한 유감이지만, 그래도 자동차폭탄을 매개로 하는 그의 이야기는 충분히 매력적이다.

원제인 '부다의 자동차'는 자동차 테러의 시초 격인 마리오 부다가 제이피 모건을 목표로 감행한 자동차 폭탄을 의미한다. 이슬람의 자동차테러에서 볼 수 있듯이 집단이 아닌 개인적 결행으로 막대한 피해를 줄 수 있는 자동차 폭탄은 20세기 역사의 한 이면일 수도 있겠다.

마크 데이비스가 그렇게 녹녹한 사람이 아니듯, 자동차 폭탄에 대한 그의 책 역시 묵직한 울림을 줄 것이라 기대한다.

안중근에 대한 엽서를 만들었다가 혼나고, 미국에 가서 몰래 다시 만든 사람. 제국주의 일본에서 온갖 빨갱이 사냥에도 불구하고 자신의 신념을 지킨 사람. 요즘처럼 신념을 가진 사람이 배척되는 때가 있나 싶고 그래서 이런 책이 번역되는 것을 보니 신기하다.

누군가 이 책에서 고토쿠의 '우리'에 대해 말한 적이 있다. 우리에게 우리는 누군인가라며, 고토쿠의 우리는 동아시아의 민중이었다고 말이다. 경제적 세계화에 비해 초라할 만큼 허약한 정서적 세계화를 생각해본다면 그의 아시아인으로서의 정체성은 충분히 재론될 만하다.

이제 낙엽을 기다려야 겠다. [끝]