-

-

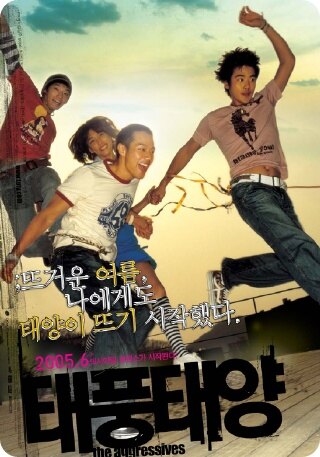

태풍태양

정재은 감독, 김강우 외 출연 / 엔터원 / 2007년 7월

평점 :

품절

박찬욱 감독은 <달은...해가 꾸는 꿈> 이후로 알쏭달쏭 멋부린 제목은 짓지 말아야겠다는 교훈을 얻고, 이후 <삼인조>, <공동경비구역jsa>처럼 간단명료하게 영화 제목을 지었다고 하는데, 이 영화 <태풍태양>처럼 간결하면서도 영화 전체를 꿰뚫는 제목이 또 있을까 싶다.

영화는 어그레시브 인라인스케이트를 타는 아이들에 대한 영화지만, 한번의 성공을 위해 수백번 넘어지는 사람들에게 바치는 영화이다. 하지만 영화를 보면 수백번이 뭔가, 수백 수천번 넘어지기만 하는 것이 아니라 아예 이곳저곳 부러지고 상처투성이에 목숨이 위태롭기까지 하다.

학교에서 정 맞지 않게 시간 잘 지키며 둥근돌처럼 살던 '소요'는 인라인을 타며 이것이 다른 세상으로 향하는 문이 아닐까 생각한다. 구석에서 혼자 인라인을 타던 소요가 '모기'와 '갑바' 패거리들과 조우하는 것은 정해진 수순처럼 자연스럽다. 이제 소요는 꿈속에서처럼, 망상으로만 타던 인라인을, 땅 위에 발을 붙이는 것에서부터 시작하며 인라인을, 도약을 배운다.

계단 난간 위를 맵시 있게 긁으며 좌르륵 내려오려면 셀 수 없을 만큼의 넘어짐이 있어야 한다. 난간타기가 도저히 성공할 것 같지 않아 한숨을 쉬는 소요가 모기에게 투정을 부리자 모기가 말한다. '나도 그래. 근데, 그러다 딱 돼. 어느 한순간에.' 모기의 예언 같은 말처럼 어느날 소요는 '딱 되는' 그 순간을 맛보게 된다.

영화는 태풍 속을 지나는 아이들을 보여준다. 어떤 이는 지금 지나는 여기가 태풍 속인지도 모른 채 편안한 걸음을 걷기도 한다. 어떤 이는 자유로움과 두려움 사이를 왕복하며 걸어간다. 어떤 이는 거센 바람을 강인한 표정과 굳은 심지로 뚜벅뚜벅 걸어간다. 옆집아이처럼 평범한 소요는, 우리에게 묻는다.

'남들은 다 차를 갖고 우리에게 목발밖에 안 남았을 때 후회하지 않을 자신 있어요?'

모기는 망설임도 없이 대답한다. '아니.'

'비겁해요!'라는 말에 모기는 대답한다. '비겁한 거.. 나쁜 거냐?'

'누나는 형의 어디가 좋아요?' 한주는 대답한다. '야심이 없다는 거.'

영화는 모기와 갑바라는 대립된 두 인물을 보여준다. 갑바는 소요의 말처럼 언제나 그 자리에서 굳건히 버텨주는 형이다. 갑바는 국제대회 출전이라는 꿈을 이루기 위해 흔들림없이 앞으로 나간다. 앞뒤없이 설쳐대는 동생들의 뒤치닥거리를 하는 것도 갑바고 그들을 다독이고 꾸짖는 것도 갑바다. 모기는 저하고 싶은 대로 사는, 말그대로 자유형 인간이다. 갑바에게는 꿈이라 할 수 있는 대회에 출전했지만 모기는 출발대 위에서 내려오고 만다. 이유는 갑자기 두려워져서. 두 사람은 친구이고 동료지만 세상을 보는 전혀 다른 눈을 가지고 있으며 세상을 대하는 방식도 다르다. 갑바는 이루지 못한 꿈을 간직한 채 현실의 벽을 넘지 '않고' 군대로 잠시 휴식을 떠나지만 모기는 지하철 유실물센터에 인라인을 맡긴 채 한강의 서강대교인지 성산대교인지 즘에서 한강으로 몸을 던진다. 그러고는 강기슭으로 전력을 다해 이를 악물고 헤엄쳐간다.

세례의식을 치른 모기는 이후 어떤 삶을 살게 될까. 알 수 없다. 영화는 세례를 마친 모기의 인생을 보여주지 않는다. 이 영화의 매력은 여기에 있다. '내'가 단지 두려우니까 무대 밖으로 뛰쳐나갈 수도 있다는 거, 반드시 모두가 그 태풍을 맞서고 영웅이 돼야 하는 건 아니라는 거. 결국 태양을 정면으로 바라보는 건 모기와 갑바의 등을 지켜보며 태풍의 시간을 보낸 소요다. 평범했던 옆집아이 소요. 한주의 말처럼 천번쯤 사랑을 해도 천개의 세상을 알지 못하는 것처럼 태풍도 태양도 인생에서 어느 때 어떤 모습으로 올지는 알 수 없는 일이다.

'대다수 선량한 보통 사람들'이 이용하는 공공의 장소에 '그러다 딱 되는' 그 순간을 위해 넘어지고 넘어지다 널브러져 있는 그들을 쫓아내버리는 게 주된 일인 어른들에게 소요들은 긴긴 여름해를 하릴없이 무료하게 보내는 젊은것들이다. 물론 소요들은 '지나간 날들을 반성하지도 않았고 내일을 걱정하지도 않았'다. 하지만 누구나 그렇게 앞길이 보이지 않는 태풍은 한번은 거쳐가야 할 시간이 아닐까. 여름바람에 펄럭거리는 빨래를 바라보며 오후를 다 보내는 '나'와 '그러다 딱 되는' 그 한 순간을 위해 수백번을 넘어지는 '나'는 같은 사람이다. 목발밖에 남지 않을 것을 두려워하는 '나'와 아프고 흉터만 남을 것 같은 일에 온힘을 모두 쏟는 '나'는 분명 같은 사람이다. 그렇기에 우리는 태풍 속에서 길을 잃고 나가야 할 곳을 지나치거나, 중도에 이 길이 아님을 알지만 지금 당장 태풍을 피하기 위해 다른 길로 접어든다.

태풍이 지나간 뒤에는 반드시 태양이 뜬다. 알면서도 태풍이 더 강렬한 태양을 몰고 오는 것을 깨닫기란 왜 이리 힘겨운지. 태풍 뒤의 태양의 맛을 보기란 왜 이리 어려운지. 왜 '그러다 딱 되는' 순간 바로 직전에 멈춰버리고 마는 건지.

하지만 태풍의 한가운데에서 태양을 떠올릴 수 있는 사람이 과연 얼마나 될까. 그러니 나는 태풍도 태양도 아닌 어정쩡한 날씨 속에서 버둥거리며 산다. 비겁한 거.. 반드시 나쁜 건가?