-

-

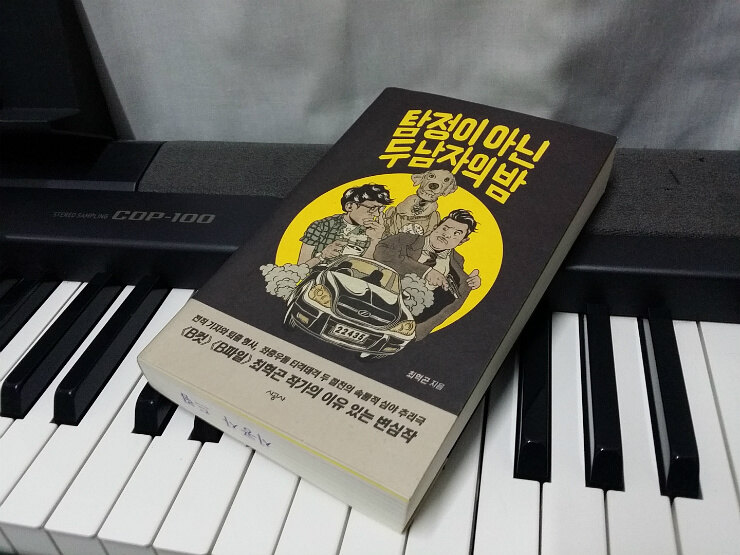

탐정이 아닌 두 남자의 밤

최혁곤 지음 / 시공사 / 2015년 7월

평점 :

《탐정이 아닌 두 남자의 밤》

여름이라 그런지 소위 말하는 ‘장르소설’이 많이 출간되는 것 같다. 나야 물론 미스터리, 추리, 스릴러를 신봉하는 사람이라 이런 현상이 너무나 좋은데 꼭 여름만 아니라 일 년 365일 내내 이런 현상이 일어났으면 하는 바람이 크다. 우리나라 추리소설의 대부 ‘김성종’ 작가는 추리소설을 ‘장르문학’이라 부르며 순수문학과 대비하여 폄하하는 현상과 오로지 순수 문학만을 인정하는 편협한 분위기가 한국문학의 발전을 저해하고 하고 있다고 우려를 표하셨는데 나 또한 이 말에 지극히 동의하는 바이며 다양한 문학이 작품자체로 인정받기를 원한다. 그러나 슬프게도 나는 일명 순수문학과 구별되는 장르라는 말에 무한 신뢰를 갖고 있으니 굳이 폄하하는 의도만 없다면 나 같은 마니아들을 위해 읽고 싶은 책을 빨리 찾도록 쓰는 것도 좋을 것 같다.

이 소설도 《탐정이 아닌 두 남자의 밤》도 추리소설이기에 일단 별 고민 없이 읽었다. 이 책의 장점이라면 단편이어서 가방 속에 넣어 다니며 시간 날 때마다 한편씩 마무리 지으며 읽을 수 있다는 것이고, 한편씩 읽어도 완결이 되지만 각 단편들이 전체적으로 자연스럽게 하나로 연결이 된다는 것이다. 그러니 캐릭터들의 개성이 뚜렷하게 드러나고 책장을 덮을 즈음엔 다음 이야기가 기대가 될 만큼 애정이 쌓이게 된다는 것?

이 소설의 주인공은 전직 형사 갈호태와 전직 기자 박희윤. 전직이란 말이 말해주듯 현재에는 아무 권한도 힘도 없는 사람들이 각자의 감과 본능으로 자신 주변에 일어나는 개인적이거나 사회적인 일들을 해결한다. 각자 다른 이야기 같지만 박희윤의 옛 애인을 죽인 범인은 누구인가로 자연스럽게 연결되는데 주인공 둘은 정 반대의 스타일이다. 갈호태는 조금 멍청한 듯 보이지만 오랜 경험으로 몸에 익은 감각과 민첩함을 가졌고 유쾌하며 엉뚱하고 충동적이다. 이와 달리 박희윤은 자신 때문에 애인이 죽게 되었다는 자책으로 정신과 치료를 받고 있으며 타고난 추리력과 명석함으로 차분하고 냉정하게 일을 처리한다. 그리고 홍예리라는 섹시하고 이지적인 기자는 약방의 감초처럼 이야기에 활력을 불어 넣어 주고, 일감을(?) 갖고 온다.

책에는 총 7편의 단편들이 실려 있는데 자신의 전 애인을 죽인 연쇄 살인사건인 바리캉맨의 이야기부터 한국에 입국한 전직 텔레반의 테러 위협, 유명한 야구 선수들의 주치의의 사망사건, 컴백을 앞둔 가수의 죽음, 신문 광고란에 올라오는 이상한 암호 등 각각의 이야기는 우리 사회가 처한 현실과 정치, 문화적인 다양한 문제들과 자연스럽게 연결된다. 범죄학자들이 말하듯 과연 범인만 잡으면 끝인지, 그 사건의 진짜 범인은 누구인지 생각해 보게 되는 진지한 물음이 떠올려지는 장면들이 묘사돼 있다.

앞 서 언급한 것과 연결하여 이런 것이 바로 장르문학의 가장 큰 긍정적인 특징이 아닌가하는 생각이 든다. 장르 문학에선 누군가가 죽고, 누군가는 범인을 잡고 추리하는 그 과정 속에 반전과 이야기와 경악할 만한 진실이 숨어있다. 과연 이런 이야기들이 순수문학이라는 틀 안에서 자유롭게 발현될 수 있을까? 과연 그 순수문학이란 것이 어떠한 이야기를 품고 있어야 할까? 이 소설은 이런 질문과 상관없이 그냥 읽어도 정말 재미있다. 각자의 등장인물들은 매력이 넘치고 사건들이 이렇게 저렇게 연결시키는 부분에서 작가의 필력이 느껴진다. 서론이 길지 않고 바로 본론으로 들어가는 솜씨도 탁월하여 속도감도 빨라 책을 읽기 시작하면 끝까지 다 읽고 싶어 질 것이다. 덥고 짜증나는 여름에 읽기에 정말 딱 인 소설이다.