-

-

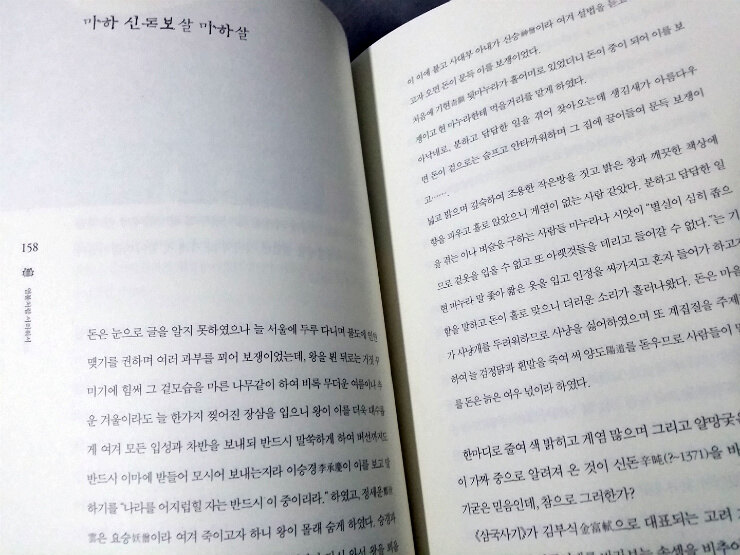

염불처럼 서러워서 ㅣ 작은숲 에세이 4

김성동 지음 / 작은숲 / 2014년 9월

평점 :

《염불처럼 서러워서》

내가 김성동 작가를 알게 된 건 정말 우연이었다. 대학교 3학년 때쯤 나는 첫 연애에 실패하였는데 설상가상 그 연애를 잘 못한 이유로 삶의 거의 모든 걸 바치던 동아리 활동도 더 이상 할 수 없게 되어 마음 둘 곳 없이 무기력하게 방황을 했었다. 그때 시간을 때우려 도서관에 들락거렸었는데 곰팡내 나는 고서들만 모아놓아 학생들이 찾지 않는 지하에서 우연히 김성동 작가의 소설을 만났다. 한 7~80년대 소설 초판이어서인지 표지도 뜯기고 없고 내지도 노랗게 색이 바래있었다. 고서들 특유의 쿰쿰한 냄새와 반 지하 창문으로 들어온 햇빛에 뿌옇게 날아오르던 먼지들 사이에서 그의 소설을 읽었다. 내용은 잘 기억나지 않는데 얼핏 동화 같았지만 그 품은 생각은 상당히 날이 서 있어 내 마음에 쏙 들었다. 그리고 이 작가의 소설을 읽으려 몇 번 더 그 지하를 찾았고, 졸업 후엔 중고 서점에서 그의 책 몇 권을 샀다.

있지도 않은 승적을 뺏기고 연좌제로 몰리고 어디서든 바른 소리 옳은 소리를 하다 밉상이 되어버린 작가. 질곡의 현대사를 살아올 수밖에 없었던 비운의 작가. 그 자신과 아버지 할아버지 핏줄을 따라가면 현대사 민낯을 볼 수 있다. 에세이의 시작은 그들 가족의 아픔이자 우리 역사의 아픔으로 시작한다. 나라를 되찾으려 독립운동을 한 사람들과 그의 자손들은 정작 무국적자로 살거나 대부분 가난에 허덕이며 살고 있고 민족을 탄압하고 억압한 친일의 자손들은 지금 우리나라의 중요요직에 앉아 법을 만들고 집행하고, 역사를 왜곡하여 국민들 위에 군림하며 철저한 갑으로 떵떵거리며 살고 있다. 이런 모순이 바로 우리가 겪고 있는 지금의 현실을 만들었다.

저자는 먼 과거 우리의 할머니 할아버지들이 자손들에게 이야기를 들려주며 대대손손 이어지게 한 옛날이야기로 우리의 역사를 들려준다. 글을 모르던 그들이 우리의 역사를, 웅대한 이야기를 들려주고 전해주었듯 그 또한 그만의 말로 우리에게 이야기를 해준다. 교과서로 외운 역사가 아니라 진짜 살아있는 '이야기'로. 멀리 부여에서 끈을 이어 살아온 백제 이야기부터 승자들의 입장에서 바라보고 왜곡 되어야 했던 궁예, 신돈을 이어 현대 조작된 남로당의 이야기까지 그리고 잘 못 쓰는 한자 표기의 따끔한 질책까지. 우리가 잘 쓰는 말과 표현이 아니라서 쉽게 쉽게 읽히지는 않지만 소리 내 읽으면 운율이 느껴지는 정겨운 말로 이야기를 전하거나, 안타까워하거나 일갈하기도 하면서.

나는 예전 힘든 시기를 함께 했던 작가를 다시 만나 좋았고, 이렇게 바른 말을 하는 사람이 있다는 게 좋았고, 꼭 알아야 할 가슴 아픈 이야기를 마주할 수 있어 좋았다. 그의 작품은 역사나 불교에 관련된 구도에 관한 책으로 나눠질 수 있는데 이 책은 바로 역사의 편에 서 있는 책이다. 자신의 정치색이나 역사를 보는 입장을 떠나 많은 독자들에게 읽히면 좋겠고, 특히 젊은 친구들이 많이 읽었으면 하는 간절한 바람이 드는 책이다.