-

-

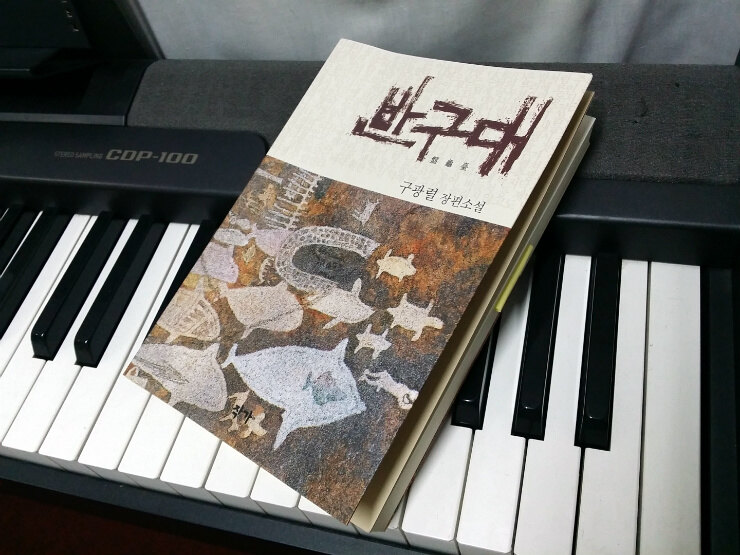

반구대

구광렬 지음 / 작가 / 2014년 4월

평점 :

《반구대》

이 소설을 읽고 나서 울산 반구대에 대해 검색을 해 보았다. 내심 반구대에 그려진 그림이나 이 그림에 대한 자세한 해석이나 설명들이 나올 거라고 기대했는데, 반구대에 관한 이야기는 아쉽게도 '침식' '훼손'에 관한 이야기들이 대부분이었다. 그 먼 옛날 어느 예술가의 혼을 담은 캔버스였을 바위가 있는 곳에 들어선 댐, 그 곳에 댐이 꼭 필요한지보다 왜 하필 거기여야 하는 지에 대한 의문과 속상한 생각이 먼저 들었다. 불과 며칠 전에도 본 것 같다. 아파트를 지으려고 기초 작업을 하다가 유물이 발견되자 대충 발굴하고 건물을 지으려고 한다는. 우리는 늘 이런 의문 앞에 서야 할지도 모른다. 개발과 돈이 최우선인 세상에서 과거, 역사, 유물 '따위'가 과연 우리들에게 어떤 의미가 있느냐고. 이 소설을 읽고 나니 더욱 속상하였다. 역사는 여전히 살아있고, 우리가 어떤 눈으로 보느냐에 따라 그 유물과 역사들이 얼마나 많은 이야기들을 해 줄지 우린 아무것도 모르는 것이 아닐까. 돈으로 세상을 보는 사람들에겐 귀찮은 것뿐일 테지만 소설 《반구대》의 저자 구광렬 같은 사람이 있는 한, 거기에 관심을 가지는 나 같은 사람이 있는 한 여전히 그 역사는 살아있다.

지금으로부터 약 4,000년 전쯤 움집을 지어 마을을 이루어 모여 살던 사람들이 있다. 우두머리 으뜸이 있고, 버금이 있으며, 으뜸의 말을 마을 사람에게 전하던 알리미와 하늘과 조상의 말을 전하던 당골레가 있었다. 그리고 그들이 잡은 동물들과 이런 사람들의 이야기를 바위에 새기는 바위 새김이 들도 있었고, 여인들 중에 온 마을의 어른이 되는 큰어미가 있었다. 남자들은 뭍에서 맷돼지나 사슴을 잡거나 바다로까지 나가 물고기를 잡는 사냥을 했고, 여인들은 흙으로 그릇을 굽거나 조나 곡물을 키웠다.

그러나 세상은 조금씩 달라지고 있었다. 으뜸의 자리를 넘보는 버금이 있었고, 으뜸이 되려는 자는 부족회의를 통해서가 아닌 자신의 씨로 뒤를 이으려는 또한 자신의 부족만이 아닌 여러 부족들의 으뜸이 되려는 욕망이 싹텄다. 부족민들 사이에서 하는 일에 따라 계급이 생겨났다. 옆 부족에서는 돌 보다 더욱 무겁고 모양을 바꿀 수 있는 '참 돌'로 사냥을 하고 무기를 만들었다. 그 부족에게 다른 부족들이 고개를 숙이고 들어오기도 했고, 그 부족 사람들은 연못을 파 물고기를 가두고 이제껏 보지 못했던 다른 작물들을 심고 있었다. 여러모로 으뜸과 부족에게 변화가 생기고 있었다. 결국 그들은 신의 영물이라 여기던 고래를 잡아 나섰다. 나무를 태워 기름을 만들고, 그 기름으로 불을 피워 전에 만들던 것보다 더 좋은 배를 만들었고, 옆 부족에서 넘어 온 사람과 참 돌 덕분에 더 좋은 창과 활을 만들어 고래를 잡아 부족민들은 추운 겨울을 났다.

그 안에 사랑이 있었고, 헤어짐과 그리움이 있었다. 아비를 모르는 시기는 가고 그들은 자신들이 좋아하는 사람과 한 움집에서 함께 자고 일어나길 바랐다. 그렇게 그들은 격변의 세월을 지나오고 있었던 것이다. 그리고 사슴 같고 여자 같다며 무시당하는 한 남자와 오로지 싸워 이기고 뺏는 것 밖에 몰랐던 한 남자는 서로에게 없어서는 안 될 존재가 되어 부족들을 이끌어 갔다. 그 모든 일들이 너럭바위에, 처음에는 돌칼로 나중에는 참 돌로 깊이 새겨지게 된 것이었다.

이상하게도 소설은 처음부터 끝까지 일정한 긴장감이 있다. 자극적이지 않은 로맨스는 끝까지 애절함을 가지고 있고, 권력투쟁의 과정 또한 절제 되었으나 그 강렬함은 어느 이야기 못지않다. 그러나 그 과정은 일생을 관통하는 깨달음의 과정을 담았다. 주인공 바위 새김이는 깊은 산 속에서 끊임없이 정진하는 구도자처럼 자신의 욕망을 내려놓고 온 마음으로 바위에 새기고 또 새긴다. 또한 스페인학을 전공한 저자의 손끝에서 나온 아름다운 우리말의 원형들은 어찌나 아름다운지! 주인공들이 나눈 대화들은 모두 불가의 고승들이 나눌 법한 선문답 같기도 했으며 그 뜨거운 삶을 살다간 인물들은 모두 얼마나 아름다운지, 한 장 한 장 책장을 넘기며 감동을 받았다.

그 오랜 세월 바람과 비에도 씻기지 않을 만큼 바위에다 깊이, 깊이 새겨야 했던 그들의 이야기. 마치 지금도 살아 있을 것만 같이 생생하게 되살려낸 대단한 소설이다. 별 기대 없이 읽은 소설 한편에 이렇게 감동을 받다니, 많은 독자들에게 읽히기를 진심으로 바라는 바이다.