-

-

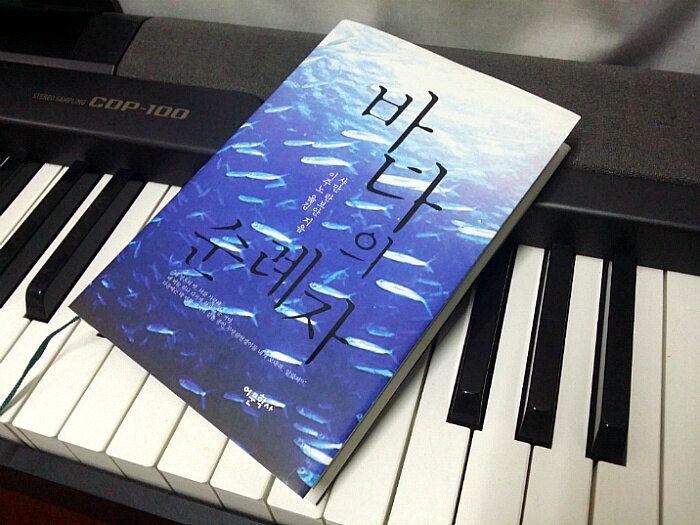

바다의 순례자

샤만 란보안 지음, 이주노 옮김 / 어문학사 / 2013년 12월

평점 :

《바다의 순례자》

해양문학은 이 책이 처음이다. 푸른 바다와 대비되는 은빛 물고기들이 빛처럼 그려진 책 표지와 책 제목에 이끌려 보게 되었다. 내게 바다가 주는 의미는 어떤 원초적인 무엇, 생명이 탄생한 '뜨거운 수프' 의 느낌이다. 지구 생명의 탄생이 바로 바다가 아닌가. 그러나 멀리서 보기엔 평화롭게 보여도 막상 물 안으로 들어가면 거센 물살을 먼저 느끼게 되는 게 바다다. 사람들이 많이 찾는 여름의 해수욕장과 내가 생각하는 바다는 다른 곳이다.

이 책의 저자 <샤만 란보안> 에게도 바다는 이런 곳이었던 것 같다. 그에게 바다는 생명을 품은 곳임과 동시에 그 자체가 생명이다. 바다는 인간에게 기꺼이 먹을 것을 내어주지만 무척 엄하기도 한 존재여서 인간의 자만을 절대로 용납하지 않는다. 이 책 속에 저자와 그의 가족들 함께 살고 있는 란위섬의 다우족 사람들은 이를 너무도 잘 알고 있다. 그들은 바다를 사랑하지만 무서워하기도, 경외심을 갖고 있기도 하다. 그들은 해가 질 무렵이면 절대 바다에 나가 물고기를 잡지 않는다. 바다에 나간 사람이 그 시간이 지나도 돌아오지 않으면 분명 바다가 그 영혼을 가져가 버린 것이라고 믿기 때문이다.

그들은 대대로 바다에 나가 가족들이 먹을 물고기를 잡아왔다. 그런데 참 신기한 것이 그들이 먹을 수 있는 물고기는 정해져 있다. 어른이 먹을 수 있는 물고기, 여자만 혹은 모두 먹을 수 있는 물고기가 있어 바다로 나간 남자들은 늘 누구나 먹을 수 있는 물고기를 잡으려 노력한다. 또한 이들의 모습은 참 낭만적이기도 하다. 그들은 가족들 모두 둘러앉아 그날 잡은 물고기를 함께 먹으며 놀랍게도 남자들이 시를 읊거나 노래를 부른다. 심지어는 눈물을 흘리기도 하면서.

바다로 나간 사람들을 기다리는 가족들은 늘 안절부절 한다. 대부분 여자와 아이들이 그렇다. 혹시 악령이 영혼을 가져가 버리지 않았는지, 작살을 날리다 다치지는 않았는지. 서구 사회가 자연을 바라보는 것과는 참으로 많이 다르다. 그들은 늘 자연 앞에 겸손하고 순응할 줄 안다. 그리고 그들은 대대로 이런 전통을 이어가고 있다. 그러나 이곳에도 변하는 시대를 막을 수는 없나 보다. 저자의 가족들도 저자에게 물고기나 잡고 있지 말고 도시로 나가 돈을 벌어오는 것이 낫지 않겠냐고 늘 다그친다. 그러나 도시의 삭막함을 익히 알고 있는 저자는 이 말에 고뇌하기도 하지만 바다가 주는 거대한 안식과 가르침과 설레임을 포기할 수는 없다.

이 책은 소설이지만 저자의 자전적인 수필인 것 같기도 하다. 저자는 열여섯에 나고 자란 섬을 떠나 공부하러 타이완으로 갔다가 서른둘에 귀향하여 정착했다고 한다. 열여섯 해 동안 한자를 쓰고 도시의 생활을 했지만 남은 것은 상처뿐이었다고. 결국 아버지의 말씀에 따라 귀향한 이후 상처를 치료했지만 섬 생활도 그리 녹록하지는 않은 듯하다. 이 책에는 1989년부터 1997년까지 바닷물의 압력으로 고막이 터지며 잠수하는 것을 배우고, 작살을 만드는 오로지 야성의 잠수를 익히는 데 몰두한 배움의 과정에서 느낀 것들이 담겨있다. 시시때때로 변하는 바다 속의 이야기, 함께 나무를 하여 배를 만드는 아들과 아버지, 서서히 바다의 일부가 되어가는 과정들이 진하게 녹아있다.

나는 사실 바다를 크게 좋아하지 않았다. 산골에서 나고 자란 나로서는 어쩌면 당연한 것일지도 모르겠다. 여름이 되면 가끔 이모가 살고 있는 바닷가에 가족들이 함께 가곤 했지만 따가운 햇볕과 바람에 날려 오는 비릿한 냄새는 산에서 불어오는 상쾌한 바람과도 밤이 되면 들려주는 갖가지 산새소리와도 비교할 바가 못 되었다. 그러나 이 책을 읽은 후 지금은, 바다와 좀 더 가까워진 듯하다. 섬 부족 사람들만의 독특한 사고방식, 많이 달라졌다고는 하지만 순박하고 겸손한 생활 모습, 마치 시인처럼 노래를 부르고 시를 읊조리는 사내들의 모습은 생경하기도 하면서 참으로 신비롭다. 거칠지만 생명을 품은 바다. 참으로 독특한 소설이 아닐 수 없다. 뭔가 새로운 소설을 읽기 바라는 사람이나 바다를 좋아하는 사람, 수필처럼 잔잔한 글을 좋아하는 사람이라면 무척 좋아할만한 책이다.