#. 1

이사를 간다. 언제였던가, 이사를 할 때마다 단상을 적어보자는 생각을 했었다. 기획이 실패한 이유는 내가 게으른 탓이 절반, 이사가 너무 잦았던 탓이 절반쯤 되리라. 평생, 최소 14번의 이사를 했고. 2009년 이하로 적게 잡아도 6번 이상의 이사를 했다. 문장이 ‘최소’, ‘적게 잡아도’ 따위의 불분명한 수사를 포함한 이유는 이사로 쳐야 할 지 말아야 할지 모를 자잘한 것들을 과감하게 제외했기 때문이다.

죽기 전, 연말 영화시상식처럼 이사와 관련한 어워드를 개최한다면, 이번의 이사는 갑작스러운 이사상과, 가장 긴 거리의 이사상에 동시에 노미네이트 될 가능성이 크다.

당연한 말이지만 이사의 주체에게 이사란 환경의 총체적인 변화를 의미한다. 나는 이제 영원히 모가 만든 타일랜드식 커리를 맛 볼 수 없게 되었고 새뮤얼이 가끔 내 주는 블론드 퓨어 맥주를 마실 수 없게 되었다. 한편으로는, 세바스찬의 퀘퀘한 체취와, 종종 부엌에 무리로 출현하는 개미떼들과의 굿 바이를 의미하기도 한다. 무슨 일이든 일장일단이 있는 법이다.

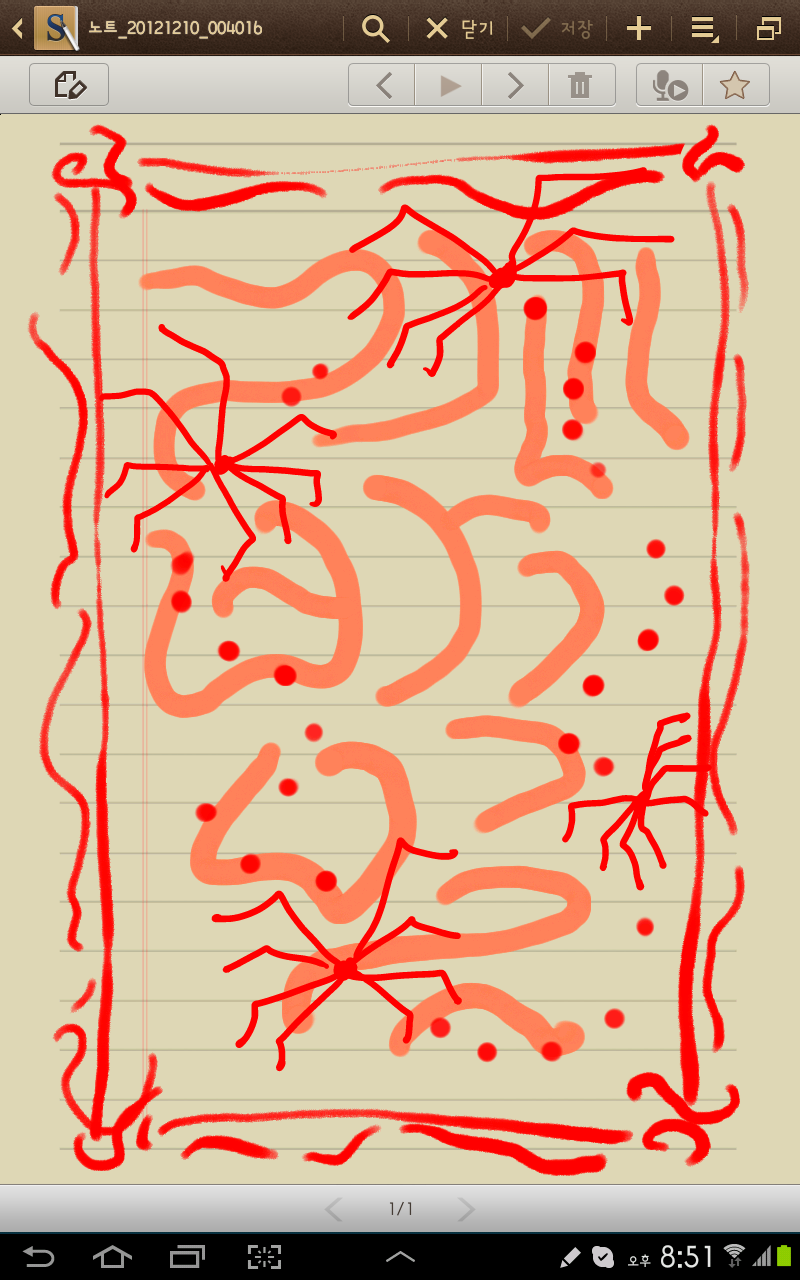

말이 나왔으니 말이지만 이번 이사의 가장 큰 장점은 나의 존재가 자연 생태계의 일부에서 문명사회로 회귀한다는 것에 있다. 아직 자연의 숨결이 머무는 이곳은 무서울정도로 생물 다양성을 갖춘 지역, 언급했던 개미 정도는 사실 변변한 위협 축에도 끼지 못한다, 집 안에 상주하고 있는 도마뱀들은 수해를 입었을 때 한끼 비상식량쯤으로 생각한다면 그닥 귀찮을 것도 없다. 파리나 나방은 내 비상식량이 될 도마뱀의 비상식량이기에 공생의 여지가 있다. 문제는 그 다음 레벨부터다. 아침에 눈을 떴을 때 어린애 주먹만한 호주 바퀴벌레가 나와 살을 부비고 있다면? 살이 통통하게 오른 타란튤라가 무시로 욕실에 출몰한다면? 바야흐로, 생물 다양성은 삶의 질과 직결되는 문제가 되어 버린다.

타란튤라는 이 동네 먹이사슬 피라미드에서 상위 포지션을 점유한 절지동물로 종종 참새마저 포식하는 극강의 포스를 자랑한다. 무성한 털 하나하나마다 독성을 내재한 타란튤라가 벽을 타고 기어 내려오다 점프를 해 바닥에 착지하는 모습을 보고 있자면, 혹시 이들이 인간보다 근사한 진화의 루트를 선택한 것이 아닌가 하는 생각도 든다.

결국 나는 이 분야의 전문가 김늘보에게 의뢰하여 타란튤라 접근방지 부적까지 만들어야 했던 것이다.

하지만 타란튤라는 상위 포식자인 거대 박쥐떼들에 비하면 다리 여덟개 달린 어린아이에 불과하다, 거대 박쥐떼들을 포썸과 비교한다면 그들은 사랑스러운 밤의 천사들일 뿐이다. 그 무시무시한 포썸도 블랙맘바 살모사 앞에서는 귀여운 햄스터고, 포유류들에게 공포와 전율의 상징인 블랙맘바 살모사는 레드백 스파이더 옆에서 나긋나긋한 실지렁이 취급을 받는다. 하지만 레드백 스파이더마저도 불과 몇 킬로미터 앞 해변가에 서식하는 백상어에게는 등에 빨간 점 있는 애교만점 귀요미로 전락한다는 사실. 물론 백상어조차 거대 바다악어를 만나면 지느러미를 꿇고 목숨을 애걸한다는 소문이 있으나, 먼 바다의 일이라 실제로 확인하지는 못하였다.

내 생태학적 지위는 이 집의 인간들 중 가장 높은 위치다. 그러나 이종간에서는 포썸과 블랙맘바 살모사 사이의 어디쯤이다. 나는 포썸을 만나면 불같이 화를 내며 그들의 무례함을 꾸짖지만, 블랙맘바 살모사를 만나면 공손히 예를 갖추는 실리외교로써 생태계의 평형을 도모하며 인간족을 이끌어 왔다.

그러고 보면 사람을 뜻하는 한자 인人은 두 사람이 서로 기대고 있는 형상이다. 인간의 간'間'도 사이, 즉 관계를 의미하는 글자 아닌가. 그래서 우리의 삶은 늘 그런 식이었던 것이다. 이사가 끝나고 도착하는 그 곳에서, 나는 또 어떤 관계 사이의 무엇이 되리라.

짐을 다 쌌다. 공항까지 짐을 옮겨 주기로 한 친구를 기다린다.

늘 그렇듯 정리는 간단하다.

#. 2

잠시, 사진기를 챙겨 노르만 파크에 갔다. 꾸며진 무엇 없이 그저 빈 땅과, 제멋대로 펼쳐진 잔디로 휑뎅그렁한 곳. 나는 이곳을 좋아했다.

이 고장의 하늘은 으레 무언가를 퍼 붓곤 하는데 오늘은 비 그친 하늘 햇살이다. 텅 빈 땅에 단지 햇살을 받고 있으면 내장까지 정화되는 느낌을 받는다. 이것이 신대철 선생이 말한 천, 지, 인의 조화인가. 선생은 어느 수필에서 발 댈 곳 줄어가는 공지空地 대한 아쉬움을 토로했다. 그 수필을 읽은 후 가끔 발길 미치는 곳에서 공지를 발견하면 반가운 생각이 들곤 했는데 노르만 파크에 이르러서는 선생을 한번 모셔오고 싶다는 생각까지 든다.

특유의 공손한 목소리로, 공지가 뒤지게 많네요. 라고 하실 것 같다. (존경받는 시인이자 천상병 시인의 친우였던 그는 '선생님, 천상병 시인은 왜 바보가 됐어요?' 라는 나의 질문에 '뒤지게 맞아서 그렇죠?' 라고 언급한 전례가 있다.)

내 외롭고 고단한 날들을 함께 해준 이 땅에 무릎을 꿇고, 키스를.

안녕,

나는 이사를 간다.