영화 제작자 로저는 집에 돌아오기가 무섭게 다른 어디론가 출장 스케줄을 잡아야 하는 바쁜 사내다. 그런 그를 살뜰하게 보살피면서 이것저것 챙겨주는 사람은 60년동안 집 안의 가정부로 일해온 아타오, 미국으로 유학갔던 10년을 제외한 로저의 모든 인생에 언제나 함께 있던 아타오의 존재는 로저로써는 공기와 같은 것이었다. 그러던 어느날 집에 돌아온 로저는 쓰려져 있는 아타오를 발견하게 된다. 아타오가 중풍에 걸린 것이다. 그제서야 아타오가 70이 넘은지 이미 오래며 평생 일해온 고장 난 몸으로 자신을 돌봐주었다는 것을 깨닫게 된다. 미안한 마음에 집으로 돌아와 재활 치료를 받을 것을 권하는 로저에게 아타오는 단호하게 요양병원으로 갈 것을 고집한다. 이것이 나을 병도 아니고, 늘 출장을 다니느라 바쁜 로저에게 폐를 끼칠 수 없다는 생각 때문이다. 무엇보다 아무리 태어날때부터 자라는 것을 지켜봐왔다 해도 로저가 그녀의 가족이 아니라는 점은 달라질 수 없었다. 그걸 잘 아는 아타오로써는 착한 로저가 책임감을 느끼는 것을 원하지 않았던 것이다. 아타오의 단호함에 집에서 가깝고 좋은 요양원을 찾던 로저는 우연히 친구가 운영하는 요양원에 발이 닿게 된다. 병원에 나선 부터 요양원 신세가 된 아타오는 처음엔 깔끔한 성격때문에 애를 먹지만서도, 조금씩 주변 사람들에게 낯을 익히면서 마음의 빗장을 풀게 된다. 이상한 사람만 있는 것 같던 요양원도 알고 보니 사람들이 사는 곳이었다는걸 깨달았기 때문이다.

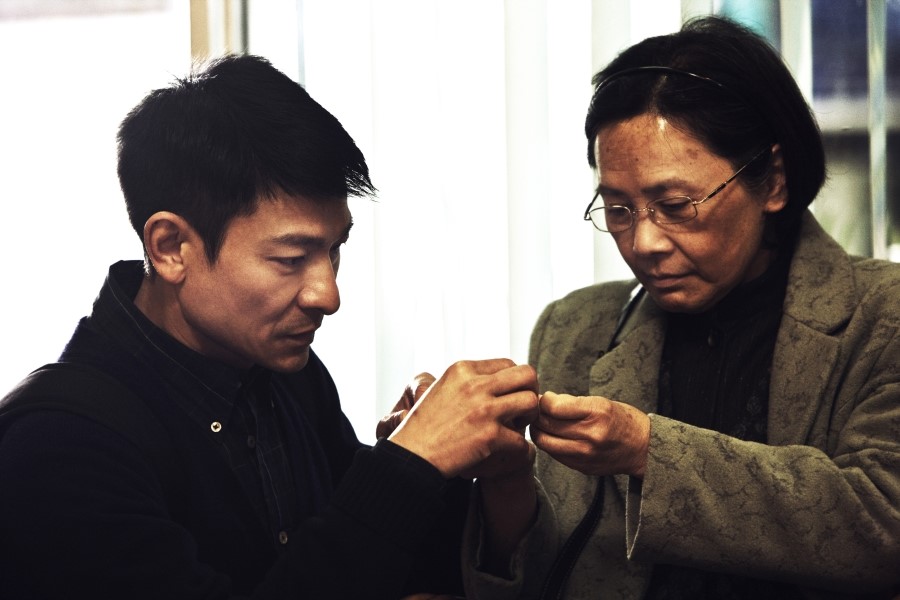

요양원에 익숙해진 아타오는 이제 로저가 오는 날을 기다린다. 여전히 출장을 다니느라 바쁜 와중에도 집에 오게 되면 늘 들리는 로저는 주변 사람들에게 아타오가 양모라고 소개해서 아타오를 기쁘게 한다. 가족이 없다는 것이, 그리고 평생을 가정부로 살아왔다는 것이 남에게 자랑스럽게 내놓을만한 이야기는 못되니 말이다. 다른 원생들의 친자식들보다 더 자주 찾아와 누구보다 살갑게 아타로를 대하는 로저, 그간 바쁘단 핑계로 있어 주긴 했지만 서로에 대한 대화는 별로 하지 못했던 둘은 이제서야 이런 저런 대화를 주고 받게 된다. 좋은 가정부를 구해주려 했지만 아타오의 까다로운 기준에 알맞는 사람은 나타나지 않고, 로저를 결국 혼자 사는 법을 터득하게 된다. 다른 형제들과 달리 싱글인 로저가 걱정인 아타오는 로저에게 왜 좋은 여자랑 결혼할 생각을 하지 않냐고 묻는다. 그렇게 묻는 아타오는 왜 평생 결혼을 하지 않으셨느냐는 물음에 슬쩍 대답을 회피하는 아타오, 그녀 역시 결혼을 결심한다는 것이 쉽지 않은 사람이었던 모양이었다. 오랜만에 집에 들른 아타오는 자신이 모아온 것들 중에서 버릴 것을 추리려 하지만 결국 아무것도 버리지 못한 채 추억만 되새기게 된다. 아타오의 추억속에 자신이 강하게 자리 잡고 있다는 것을 알게 된 로저는 주체못하는 감동에 젖는다.

한편 미국으로 이민을 갔던 로저의 엄마는 아타오가 쓰러졌다는 말에 문병을 온다. 아타오에게 자상하게 대하던 로저의 엄마는 그녀가 자신의 가족들에게 해준 일들을 잊을 수 없어 한다. 남는 집을 한 채 수리해서 아타오가 쓰도록 하자 했던 계획은 아타오가 다시 쓰려지면서 흐지부지 되는데... 점점 약해져만 가는 아타오를 바라보면서 로저는 자신이 언젠가는 냉정하게 결단을 내려야 하는 날이 올 것이라는 것을 직감한다. 그는 다만 그 날이 빨리 오지 않기만을 바라지만서도, 아타오의 건강은 하루가 다르게 나빠져만 가는데...

평생을 욕심없이 살았던 여인네에 대한 넘치지 않는 추도사다. 가정부이지만 실은 생모대신 엄마 노릇을 했던 한 여인의 소박한 일생과 그녀의 사랑을 사랑으로 보답할 줄 아는 착한 청년의 애가이니 말이다. 영화를 보면서 이 지구상에 살아가기 위해선 그누군가 엄마처럼 아낌없이 사랑해주는 존재가 그 누구에게나 있어야 한다는 생각이 들었다. 대부분의 사람들에겐 그것이 엄마나 아빠겠지만, 이 영화속 로저에겐 그것이 가정부 아타오였다. 자신이 낳긴 했지만 실제로 기르지 않았던 로저의 엄마는 로저가 무엇을 좋아하는지 내진 함께 있는 순간을 견뎌내지도 못한다. 그건 그녀가 나빠서가 아니라 그만큼 예민해서 그럴 수도 있다. 하지만 아타오에겐 그런 것이 없다. 그에겐 로저가 하는 모든 일이 그저 귀엽고 사랑스러웠으니 말이다. 그런 아낌없이 주는 사랑을 당연하게 생각하지 않던 로저는 얼마나 괜찮은 사람이던지... 아마도 그 역시 알고 있었던 것이 아니었을까. 자신을 키우고 지켜준 것은 8할이 아타오라는 것을 말이다. 자신이 받은 사랑만큼 보답하는 그가 누구보다 듬직해보였고, 또 늘 선량한 아타오라는 인물에 공감해서 보게 된 영화가 되겠다. 드라마틱한 전개라곤 없는 잔잔한 영화였지만 감동만큼은 진했지 싶다. 제목 그대로 소박하고 진지하게 연출하고 연기한 점이 돋보이지 않았는가 한다. 느린 호흡인데도 지루하지 않다는 점은 아마도 연기자들이 워낙 연기를 잘해서도 그렇고, 차분 차분하게 이야기를 이어나가던 연출 덕분이기도 하다는 생각이 든다. 영화를 보면서 과연 사랑이란 혈육이란 무엇인가 그리고 노년을 어떻게 보내야 할 것인가라는 생각을 하게 됐다. 잘 살면 잘 죽는다고 사람들은 말하지만서도, 과연 그럴까 싶을때가 있다. 나의 죽음은 어떨지 모르겠지만서도, 그 누구보다 열심히 살았던 아타오가 쓸쓸하지 않게 죽음을 받게 되서 다행이란 생각이 들었다. 그나마 그녀에게 그것이 최고의 보답이 아니었을 런지...