-

-

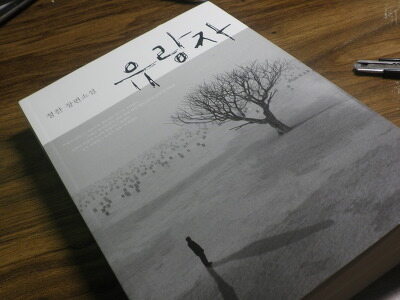

유랑자

정찬 지음 / 문학동네 / 2012년 3월

어느날, 어머니의 부음을 받는다. 어머니라 불러볼 기회조차 많지 않았던 어머니, 같은 시간을 살아가고 있는지도 알지 못했던 환영과도 같은 존재의 어머니이지만, 그럼에도 자신을 생으로 내어놓아준 생명의 근원이 죽음이라는 소식을 전한다. 유랑자 속의 화자인 케이는 그렇게 죽음을 품은 어머니에게로 향한다. 이 이야기는 그렇게 죽음으로부터 이야기를 시작한다. 그리고 그 죽음에서 다시 죽음이 어지럽게 되섞였던 전쟁터 속 이브라함과의 만남을 떠올린다.

누군가가 죽음을 맞이하는 것이 놀라운 일도 아닌 전쟁터, 그 안에서 죽음앞에 있지만 죽음과는 분리되어 있는 것 같은 존재인 이브라함을 만난 케이, 그는 그곳에서 전생에 대한 이야기들을 만난다. 이브라함이 케이를 향해 전생의 연을 언급했기 때문이다. 이성으로 확인되지 않는 것들을 믿지 않았던 그에게, 전생이라는 너무도 막연한 이야기를 꺼내는 이브라힘. 그러나 그의 이야기는 너무도 진지하고, 설득력이 있다. 그래서 케이는 그를 통해 자신의 전생을 만나게 된다. 끝없이 무엇인가를 추적하고, 찾아내려 했던 전생의 그, 그리고 그 때문에 다른 누군가를 죽였던 그 스스로의 잊혀진 전생들을 말이다.

그리고 그는 이 만남을 끌어안은채 다시 어머니의 죽음앞에 선다. 예수를 사랑했던 여인의 전생을 지닌 이브라힘을 만나, 신을 끝없이 갈망했으나, 신의 존재에 의문을 품고, 그 때문에 절망하여 살인을 저지른 과거의 나를 품은채로, 신과 인간의 중간자 역할을 한다던 어머니의 죽음을 대면하게 된 것이다. 그리고 그 전생이라는 통로를 통해, 자신에게는 환영과도 같았던 어머니의 삶과 그 진실들을 이해하게 된다.

끝없이 이어진 전쟁속에서, 누군가는 죽고, 누군가는 살아남는다. 그리고 그 안에서 또 누군가는 태어나기도 한다. 生과 死는 그렇게 어떠한 상황속에서도 끝없이 일어나는 결코 끊어지지 않는 일종의 뫼비우스의 띠와 같은 것인지로 모른다. 어머니의 죽음을 맞딱드리며, 케이가 깨달았을지도 모르는 것들에는 바로 그 끝없이 순환하는 생의 연결고리가 있지 않았을까?

生과 死 그리고 神.

누구나 당연하게 마주하게 되지만, 그럼에도 누구도 명확한 답을 내릴 수 없는 것들이 바로 이 단어들이 아닐까 싶은 생각이 든다.

나에게 있어 유랑자를 읽는 동안 끝없이 따라다녔던 질문들은 바로 그것들에 관한 것이었다. 生이 있다면 어느 순간 死이 올것이라는 결코 변하지 않는 사실, 그리고 그 너머에 神이라는 미지의 존재가 어쩌면 존재할지도 모른다는 어렴풋한 가능성.

인간에게 있어 生이란 무엇일까..그리고 그 生의 마지막에 맞딱드리게 되는 死는 또 어떤 것들일까.. 死를 넘어 존재하는 神의 존재는 또 인간에게 어떤 의미인 것일까? 케이라는 이름의 주인공이 전해주는 그의 이야기 속에서 묻고 물었지만, 나는 여전히 명확한 결론을 내리고 있지 못하다. 어쩌면, 너무도 짧은 지금의 유한한 생 조차 살아가기 벅차하는 내가 명확한 답을 내리기란 시작부터 무리였는지도 모르겠다.

하지만 또, 생각해본다.

어쩌면 우리에게도 이브라힘의 끝나지 않는 생처럼, 끝없이 이어지는 생이 존재하고 있을지도 모르겠다고.. 삶을 살아가는 동안 끝없이 유랑하며 무언가를 갈망하는 것이 인간의 삶이라면, 그 갈망속에서 끝없이 다시 태어나고, 사라지기를 반복하는 그 자체만으로도 우리는 이미 여러생을 살고 있는 것은 아닐까? 그것도, 기억을 간직하고 있는 여러개의 삶을...