[헌 책이 내게 말을 걸어 왔다]를 읽고 리뷰 작성 후 본 페이퍼에 먼 댓글(트랙백)을 보내주세요.

[헌 책이 내게 말을 걸어 왔다]를 읽고 리뷰 작성 후 본 페이퍼에 먼 댓글(트랙백)을 보내주세요.

-

-

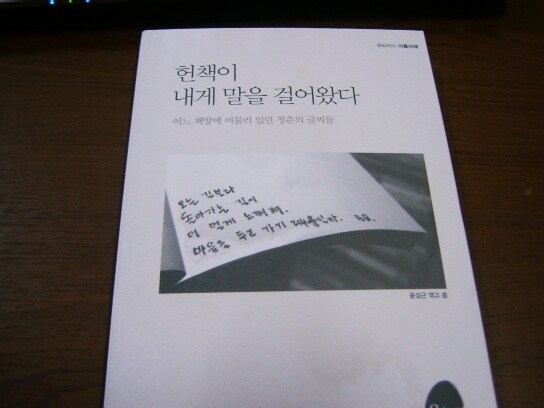

헌책이 내게 말을 걸어왔다 - 어느 책방에 머물러 있던 청춘의 글씨들

윤성근 엮음 / 큐리어스(Qrious) / 2013년 7월

평점 :

절판

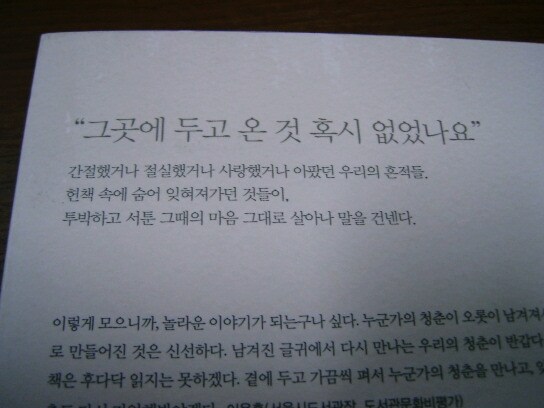

살면서 '별 의미없이 적어놓은 낙서'에서 굉장한 글귀를 발견하는 경험을 해보지 않은 사람은 거의 없을 거라고 생각한다. 하다못해 수업시간에 딴짓하며 낙서해 놓은 교과서에서조차 말이다. 분명히 그때는 의미없이 아무렇게나 끄적인 낙서일 뿐이었을텐데, 먼 훗날 그것을 읽어보면 엄청 괜찮은 말을 발견한 경험- 나는 그 경험을 종종 겪어 왔다. 엄청 괜찮지 않은 순간도 물론 많다. 하지만 거기에 적혀 있는 것이 꼭 엄청 괜찮은 말이 아니어도 상관없다. 글을 보는 순간, 나는 글을 쓴 순간으로 돌아가 그때의 나를 오도카니 쳐다보게 되니까. 나를 돌아보는 시간으로 나 자신을 데려가니까 말이다.

요즘같이 빠른 시대에는 그렇게 글을 적지 않는다. 초등학교에서조차 스마트 기기를 사용해서 종이에 직접 글을 쓰기보다 기기에 글을 적어넣고 하다보니, 지금은 '종이에 무언가를 적는다'라는 느낌은 정말 많이 생소해졌다. 사각사각, 연필 깎는 소리가 더이상은 필수가 아니란 얘기다. 생각나는대로 언제든지 핸드폰을 꺼내 메모하면되고, 음성녹음 기능까지 있어서 굳이 적지 않아도 된다. 마음에 들지 않는다면 금방 지워버릴 수 있다. 그래서 지금은 '낭만'이 없다.

종이에 눌러쓴 글씨는 자국이 남는다. 볼펜으로 쓰면 지울 수 없고, 연필로 쓴 후에 지운다고 해도 처음의 깨끗한 종이로 돌아갈 수 없다. 연한 자국이라도 남기 때문이다. 쉽게 지울 수 없어서 한참이나 고민하고 난 뒤에나 손을 움직일 수 있었고, 마음을 다하기 위해서 생각하고 생각했다. 그게 불과 십년밖에 안된 일이다. 낭만을 적는 일- 이제는 찾아보기조차 힘들어졌다.

<헌 책이 내게 말을 걸어왔다>는 그런 책이다. 낭만이 존재하는 책. 비록 여기에 소개된 책들이 먹은 나이가 내 나이를 훌쩍 뛰어넘었을지라도, 대부분의 이야기가 내가 태어나기 전에 쓰여진 글이라고 해도, 청춘의 고민은 여전히 비슷하고 사랑은 늘 아프기만 하다. 지금과 다른 것은 책을 사서 보는 인구가 줄어들었고, 더더군다나 굳이 책 앞에 어떤 말을 쓰거나 늘어놓는 인구는 더 많이 줄어들었다는 것이다.

책을 선물하면서 좋은 글귀를 적어서 같이 선물하는 것이 너무도 당연했던 시절, 굳이 사지 않더라도 자신이 본 책에 편지를 써서 건네기도 했던 시절. 지금은 없는 그런 시절은 낭만을 보여주고 있는 듯 하다.

저자는 오랜기간 헌책방을 운영하면서 책에 담긴 이야기를 중요시 생각해왔다. 각자의 책이 담고 있는 이야기는 무궁무진하고, 그 이야기들은 늘 묘한 떨림을 주기 때문이다. 그렇게 한개 두개 모은 것이 한 권의 책으로 묶여져 나올 수 있었다. 다 낭만적인 시대 덕분이다. 누구는 사랑의 시를 옮겼고, 누구는 입학과 졸업을 축하했으며, 누구는 시대를 한탄했다. 글씨체 하나하나를 살펴보면서 성격을 유추해 보는 것도 꽤 재미있는 유희거리이다.

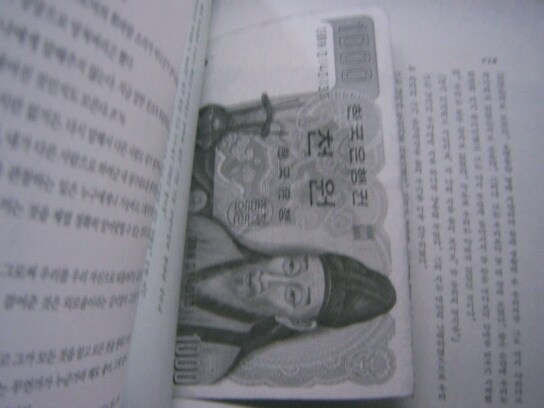

다만, 책에는 많은 내용이 들어있지 않다. 저자는 각자가 가지고 있는 이야기에 많은 자신이 나서서 더 많은 이야기를 붙여 설명하지 않았다. 그저 옮겨만 놓음으로써 그 판단을 오롯한 독자의 몫으로 돌렸다. 이 책을 읽어보고 나서 바로 앞장에 무엇이라도 써 넣은 나처럼, 어떤 사람도 무언가를 적어보고 싶은 충동을 참을 수는 없을 것이다. 낭만을 옮겨보자.

알라딘 공식 신간평가단의 투표를 통해 선정된 우수 도서를

출판사로부터 제공 받아 읽고 쓴 리뷰입니다.