-

-

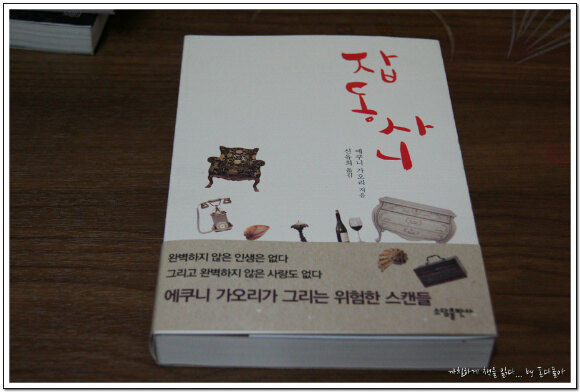

잡동사니

에쿠니 가오리 지음, 신유희 옮김 / (주)태일소담출판사 / 2013년 3월

평점 :

#1 누구나 인생은 완벽한 것, 비교할 수도 비교할 필요도 없는 것...

내 삶이 완벽하다고 말 할 수 있는 사람이 몇이나 될까? "당신이 삶은 완벽합니까?"라고 물었을 때, 당신은 "당연합니다!" 라고 대답할 수 있는가? 나는 지금의 내 삶에 만족하고 있지만 완벽하다고 말하기는 어렵다. 지금 내 삶이 완벽하다고 말하기 어려운 이유는 크게 두가지 정도로 정리할 수 있다. 첫째는 내가 하고 싶은 것, 되고 싶은 것 또는 지향하는 상태를 염두에 두고 그 상태에 도달하지 못한 나를 자각하기 때문이다. 다른 한가지는 '타인과의 비교' 때문이다. 대체로 이 두가지 원인에서 기인하는데, 완벽하다고 말할 만큼 원하는 수준에 도달하기 어렵다는 이유로 늘 내 삶은 완벽하지 못한 상태를 유지하게 된다. 그런데, 이 책에서 저자는 우리 모두의 인생을 "완벽"하다라고 말하고 있다.

그리고 그것은 '모든 인생 = 일종이 완벽'이란 것과 닮았다. 일종의 완벽 = A Kind of Perfection. 내가 아는 미국인들이라면 그것을 언어 모순이라고 할 지도 모른다. 나는 노트에 적어본다. 'A Kind of Perfection = UNIQUE." 이건 내가 정사에서 배운 것이다. 모든 남자는 다 다르게 생겼고 다른 냄새가 나며 다른 목소리를 가졌고 다른 느낌이 난다. 그것들을 비교할 수는 없다. 내가 할 수 있는 건 하나씩 맛을 보는 것 뿐이다. p.42

그러니까 누가 뭐라고 하건 누구나 남들과 비교할 수 없는 독특함을 가지고 있고 그것은 일종의 완벽함이라 말 할 수 있다는 것이다. 뭔가 잔잔하게 와 닿으면서도 지속적인 이질감과 위화감을 느끼면서 읽을 수 밖에 없게 했던 이 작품에서 내가 유일하게 온전히 동의할 수 있었던 부분이라고 해야겠다. "모든 사람은 그 존재의 유일성 만으로 완벽하다"라는 관점에서 말이다. 완벽하고 안하고의 문제는 차치하더라도 이책 전반에 걸쳐 각자가 비교의식을 극복하고 자기 삶을 사랑하고 완벽히 귀하게 여기는 태도는 그 어떤 태도보다 중요하다는 저자의 통찰이 잔잔히 흐르고 있다. 이 책에서 유일하게 마음에 쏙 들었던 부분이라고 해야겠다.

#2 누구에게도 공감할 수 없었다...

나는 책을 고를때는 작가를 최우선으로 삼고, 읽을때는 저자가 짜놓은 판과 캐릭터를 관심있게 본다. 에쿠니 가오리라는 작가의 작품을 고를 때는 대체로 어떤 풍의 이야기와 문장이 흘러나올 거라고 대충 예상(읽은 건 별로 없지만 줏어듣는건 힘든 일이 아니다.) 할 수 있다. 이를테면, 잔잔하게 수면 아래처럼 바닥으로 깔리는 느낌의 이야기를 쓰는 작가라고 평가될 수 있겠다. 문제는 캐릭터인데, 이 책을 읽으면서 나는 내가 얼마나 보수적이고 꽉 막힌 사고를 하고 있는지 새삼 느꼈다. 작가의 대단한 능력 중 하나가 워낙 섬세한 묘사 때문에 누가봐도 불륜인데 그럴 듯하고 공감해야만 할 거 같은 정당성의 부여가 가능하다는 점이다. '이런 샹 XXX가 있나?'라는 생각이 들다가도 '음... 이 사람이라면 그럴 수도 있는 건가? 그래, 내가 너무 틀에 짜여진 삶을 살아서 이해를 못하는 걸꺼야'하고 오히려 나를 탓하게 만든다는 것이다.

그럼에도 불구하고... '미안하다. 공감 못했다. 니네들은 모조리 최소한의 도덕적 마인드나 사람사이의 관계에 대한 책임감도 없는 존재들 같아...' 진짜 그렇다. 이 지점에서 이 소설에 등장하는 캐릭터들 슈코와 하라 부부, 슈코 엄마 기리키, 미유미와 아빠, 엄마, 사야카 등등 모두에게 비도덕적이라거나 무책임하다라고 말하고 싶은데, 그렇게 재단해버리면 바로 위에 기술한 모든 인간의 독특함과 완벽함에 대해 동의한다는 말과 정면으로 배치되는 일이 발생하는 것이다. 모두가 남을 의식 할 것 없이 각자 고유한 방식으로 사랑하고 정사도 하고 살아가는 독특하고 완벽한 것이란 사실을 지지한다면, 이들 등장인물의 감정과 행동을 비난하면 안되는 것이지 않겠나? 근데... 비난하고 싶다. 이런 짜증스러운 심리를 계속 가져가게 만들어서 이 소설은 뭔가 가슴에 아련함을 주면서도 끊임없는 이질감을 동시에 품게 만들었다.

"장소 문제가 아니라, 그저 나에게는 세상 모든 일이 시작하는 것이 아니라 통과하는 것이에요. 언제나, 어떤 상황에서든." 실제로 나는 눈앞의 이 남자에게 이미 흥미를 잃었다. 나는 벌써 그를 통과해버린 것이다. 방금 전의 일이 아득히 먼 옛날 일처럼 느껴졌다. 혹은, 현실에서는 일어나지 않았던 것처럼. p.55

여드레째, 모레에는 도쿄로 돌아가 남편을 만날 수 있다고 생각하니 기쁨으로 가슴이 터질 것 같았다. 나는 어젯밤 외간 남자의 몸을 제대로 맛보았다. 아주 짧은 동안이라고는 해도 평소 좋아서 갇혀 사는 장소- 남편에게 소유되어 있다는 느낌은 떨어져 있을 때 오히려 더 강하다 -에서 바깥에 놓인 것이다. p.61

#3 잡동사니는 단 한번 나온다...

이 집의 가구는 모두 죽은 남편이 손수 만든 거라고 엄마가 내게 귀띔했다. (중략)...남편이 손수 만들었다는 가구는 하나같이 낡고 퇴색되었다. (중략).. "추억의 물건들이네요." 엄마가 한마디 거들자 사야카씨는 손에 든 잔으로 시선을 떨어뜨렸다. 잔을 천천히 흔들어 백포도주를 회전시킨다. 그리고 말했다. "잡동사니들뿐이에요." 쓸쓸하게 미소 지으며, 하지만 어쩐지 자랑스러운듯이. p.293~294

이 책의 제목 잡동사니는 이 부분에서 딱 한번 나온다. 이 말을 한 주인공 사야카는 와타루와 더불어 그나마 내 관점에서 "정상적" 범주에 있는 인물들이다. 아니면 사랑에 대한 관념이나 행동양식이 나와 유사하달까? 안타깝게도 누구든 온전한 서로간의 사랑을 영원히 지속할 수는 없다. 어떤 식으로든 변화는 찾아오기 마련이다. 상대방의 마음이 변하거나 상황이 변하거나 나의 마음이 변하거나 상대를 물리적으로 상실하거나, 다양한 이유로 관계는 변화하고 상대를 향한 태도를 변함없이 유지할 것인지 아닌지이 결정은 결국 나의 몫이 된다. 사야카는 태도를 유지하기로 결심한다. 사랑의 상태를 계속 가져가겠다는 것이다. 그 사랑을 받아주고 리액션을 주는 존재가 영원히 상실되었음에도 불구하고 계속 마음을 유지한다. 그 결과물로 남편이 만든 가구들이 낡고 퇴색해도 그대로 유지하는 것이다. 쓸쓸함과 자랑스러움을 동시에 품은채로 말이다. 사야카의 잡동사니들처럼 하찮은 것도 사랑을 계속할 것으로 결정한 이상 완벽할 수 있는 것이다.

#4 뭔가 정리되지 않는 감정을 남겨주는 책...

에쿠니 가오리의 "잡동사니"는 다 읽고 나서도 '아~~ 끝났다'하고 상쾌하게 말하기 힘든 책이다. 어렵지도 않은데도 말이다. 이 책에 등장하는 각 등장인물 누가 맞는건지 누구에게 감정이입을 해야할지 상당히 난감한 상황이었다. 왜 15살 미유미의 소중한 첫경험은 40대 중년 하라의 원조교제 수준의 나이차가 나는 비정상적 범주의 관계에서 시작하는 것일까? 어쩌서 남편을 너무도 사랑하는 여인이 잘 알지도 못하는 남자와 정사를 하면서 남편에 대한 사랑을 확인할까? 내 마음속에 상당한 불편함을 남긴 채 이 소설을 끝이났다. 요런 마무리는 꽤나 괜찮다. 이 책을 볼 때마다 이런저런 생각이 들기 때문이다.

#ps : Born to be wild

스테판 울프의 저 유명한 본투비와일드는 이 책 말미에 하라가 미유미를 위해 신청한 곡으로 등장한다. 그리고 이 곡은 미유미가 아무에게도 말하지 않았지만 가장 좋아하는 곡이기도 하다. 하라가 이 곡을 선곡해줌으로 해서 미유미가 본격적으로 하라에게 빠져들게 된다.