-

-

푸코와 북한사회 신체왜소의 정치경제학

김영희 지음 / 인간사랑 / 2013년 9월

평점 :

사 람이 성장기에 적정한 영양을 섭취하지 못하면, 성인이 되어서도 적정한 골격을 못 갖추는 게 보통입니다. 물론 우월한 유전자의 현저한 발현이 작용하는 경우는, 그 결과에 큰 차이가 발생하겠으나, 이는 극히 예외일 뿐이죠. 그래서 우리는, 북한 사람들이 저처럼 왜소하고 빈약한 체구를 하고 있는 곡절도, 그저 못 먹고 자란 탓이겠거니 하며 예사로 넘깁니다. 우리 남한 사람들도, 1970년대 이전 빈곤의 문제가 해결을 보지 못 했을 시절에는 사정이 크게 다르지 않았음을, 특히 나이 든 세대는 기억하고 있으니까요. 통일 후, 혹은 어떤 계기를 통해서 영양이 충분히 그곳 주민들에게 공급된다 해도, 이미 자라야 할 때 자라지 못한 체격이 정상으로 복원되지는 않겠습니다만, 사람의 가치가 그 인격에 주안이 놓여 있지 외형, 외모의 문제가 본질은 아니라는 점 우리가 내심으로는 인정하기에, 혹은 그저 곭치 아픈 불우이웃의 문제에 관여하고 싶지 않은 이기심에서, 우리는 이 "체격왜소화" 문제에 큰 신경을 쓰지 않았습니다.

그 런데 저자 김영희 선생의 입장은 크게 다릅니다. 최소한, 이 대수롭지 않아 보이는(원칙적으로 그렇다는 뜻이며, 사실 작고 왜소한 체격은 현실적으로 사소한 문제는 아닙니다만) 현상 이면에는, 인간의 본성과 타고난 존엄을 모독하는 독재 권력 고유의 폭력적 기제가 작동하고 있으며, 북한 주민들의 체격 왜소화는 그 파멸적 모순으로 가득한 체제 자체의 병증을 폭로하는 증거라고 주장합니다. 쉽게 말해서, 그저 못 먹고 굶주려서 몸이 저 모양이 된 게 아니라, 시스템 차원에서 끊임 없이 인민을 억압하고 순응화하며 "개조"하는 폭압적 장치가 너무도 성공적으로 작동한 결과라는 겁니다.

저 자 김영희 선생은 다양한 사례와 통계를 인용합니다. 식량 공급의 병목 현상, 혹은 일시적 기근은 구(舊) 동구권에서 공통적으로 겪은 체험입니다. 실제로 옛 동독 지역의 거주민의 경우, 서독 주민에 비해 신장의 열등성이 두드러졌음은 통계로도 입증되었습니다. 그런데, 면밀한 조사와 검증에 의하면, 비록 여러 차례의 정책 실패로 인해 식량과 영양의 공급이 원활하지 않았던 사실은 있으나, 일정 기간 단위의 칼로리 공급 누적량은 극적인 차이를 보이지 않았다는 거죠, 그런데도 왜 신장과 체중의 차이가 현격하였는가. 또 통일 이후 거진 20년이 지난 시점에서 왜 유독 "여성"에 한해서 신장 차이가 쉽게 해소되고 있지 않은가(다만 어떤 통계의 해석으로는 정반대의 결과가 나오기도 한다는군요)의 의문은 용이하게 해결되지 못한다는 거죠.

저 자는 이와 관련, 북한 주민들의 신체 왜소화는 단지 영양결핍이 원인이 유일한 작용요소가 아니라는 점을 강조하고 있습니다. 권력의 폭압과 이로 인한 주민의 자발적 체념이, 신체왜소화를 불가피한 추게로 고착시켰다는 주장입니다. 뭐랄까, 우리의 은근한 선입견, 혹은 상식 차원에서 앞뒤가 맞는 가설입니다. 꼭 영양의 문제가 아니라도, 집에서 너무 엄한 교육을 받아 기를 못 펴고 지내는 아이들의 경우 이상하게 움추려들고, 기를 못 펴고 지내는 모습을 흔히 봅니다. 그런 애들은 심인성 요인으로 인해 키가 안 크는 경우도 흔하죠.

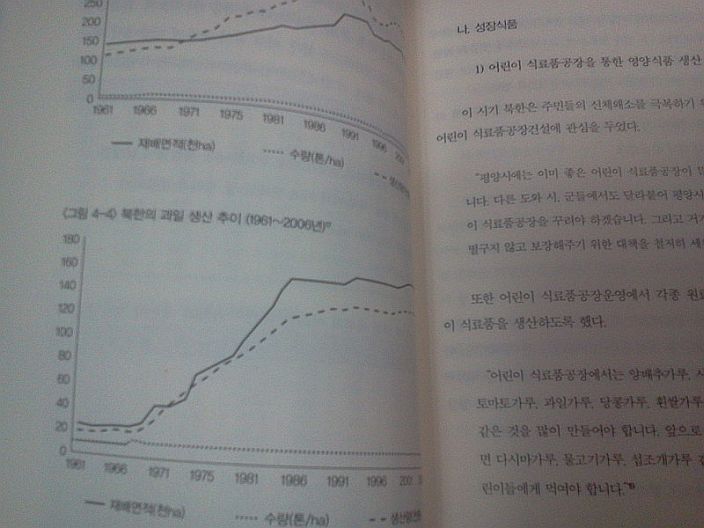

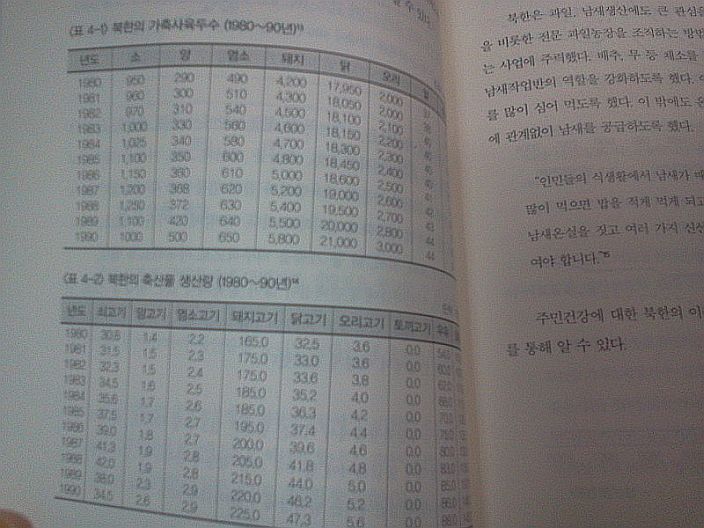

보시다시피 책의 태도는 다양한 출처로부터 통계자료를 정확히 인용하면서

치밀한 논지를 전개합니다.

하 지만 이는 실증적 증명이 어려운 인과관계입니다. 김영희 선생은 이의 타개 수단으로, 미셸 푸코의 유명한 권력 억압 기제 이론을 원용합니다. 사회과학의 한계를 메타적 인문 통찰로 뛰어넘어려는 영리한 시도입니다. 이미 미셸 푸코는, 권력의 개별 침투성이 단지 의식의 조작, 세뇌, 자발적인 체제 참여를 통한 환상의 창출, 자기 기만으로 이어지는 단계를 넘어, 그 구체적인 신체의 변형에까지 물리적 흔적, 위력의 발휘를 남긴다는 주장을 화려하고 치밀한 문장으로 세상에 전대한 바 있습니다. "몸"이 담론의 중심으로 등장하기 시작한 무렵도 그 즈음인데요. 통계 기초 자료의 수집 곤란성(그러나 이 책에는 기대 밖으로 다양한 자료와 소스가 인용되어 있습니다. 뿐 아니라 이런 데이타를 활용하여 모델링을 구축하는 방식 역시 체계적입니다)이라든가, 이론 자체의 형이상학성은 물론 구체적인 논증과 소통, 결과로서의 납득 과정에서 적잖은 난관이 존재하지만, 인문학과 철학이 주는 매혹으로 우리는 이를 상쇄하고 보상 받습니다.

북 한 사회의 인구학적, 사회적 곤경과, 진보 좌파적 스탠스를 언제나 견지했던 푸코의 논변이 이처럼 연결되는 건 다소 역설의 아우라가 풍깁니다. 저는 그러나 이 책이 문제를 전혀 새로운 각도에서 보기 시작했다는 데에 방점을 두고 싶습니다. 이 논의는 이 챋으로 완결을 본 게 아니라 치밀한 논쟁과 재검토의 과정을 통한 재구축의 스텝을 예비합니다. 가능하면 저자분 스스로가, 이 책의 속편격으로 발전적인 신저 출간을 앞당겨 주셨으면 하는 마음을 가져 봅니다.