-

-

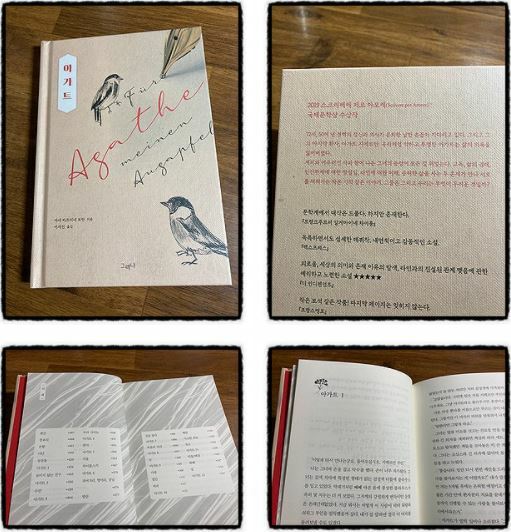

아가트

아네 카트리네 보만 지음, 이세진 옮김 / 그러나 / 2020년 9월

평점 :

절판

인생은 예상한 대로 흘러가지 않는다...

<아가트>라는 책도, 제 예상과는 다르게 흘러갔고, 그 점이 특히 마음에 들었어요.

"일흔두 살 은퇴까지 아직 5개월이 남았다. 이는 도합 22주에 해당하고

지금 보는 환자들이 모두 끝까지 함께한다면 상담 회기로는 정확히 800회를 진행해야 한다.

환자 중에서 누군가 병이 나거나 예약을 취소한다면 이 숫자는 당연히 줄어들 것이다.

어찌 됐든, 그렇게 생각하면 조금이나마 마음이 편하다." (7p)

주인공 '나'는 일흔두 살, 은퇴를 앞둔 정신과 의사예요.

병원 진료소에는 30년 넘게 일하고 있는 비서인 쉬뤼그 부인이 있어요.

그녀는 처음 일하게 된 후로 늘 똑같이 나를 맞이해왔어요. 내가 들어가면 일어나 외투와 지팡이를 받아 걸어준 뒤, 그날의 진료 일정을 브리핑하고 차트 다발을 건네줬어요.

아침 인사 몇 마디를 주고받고 나면 점심시간까지 서로 얼굴 볼 일이 없어요. 나는 정확히 12시 45분에 진료소에서 나가 평범한 근처 식당에서 점심을 먹는데, 이따금 쉬뤼그 부인은 뭘 먹는지 궁금할 정도로 한 번도 음식 냄새를 풍기는 일이 없었어요.

그날 아침, 쉬뤼그 부인은 어떤 독일 여성이 전화를 걸어 이따가 상담 예약을 잡으러 오겠다고 했다고, 그리고 그녀의 주치의인 닥터 뒤랑과 환자에 대해서 얘기를 했는데 몇 년 전 자살 기도를 하고 심각한 조증을 보여 생 스테판 병원에 입원했었다고도 전했어요. 나는 딱 잘라 안 된다고 말했어요. 그런 환자는 꾸준히 몇 년은 치료를 받아야 하는데, 나는 곧 은퇴할 예정이니 더 이상 환자를 받을 순 없다고 말이에요.

거의 50년간 임상의로 일했으니, 이 정도면 할 만큼 한 거라고, 그러니 새로운 환자는 더 필요 없다고 생각했거든요.

오후에 그 독일 여성이 병원을 찾아 왔고, 나는 쉬뤼그 부인에게 일처리를 부탁하며 황급히 '나의 안전한 진료실 안으로' 달아났어요.

며칠이 지난 어느 날 아침, 쉬뤼그 부인은 그날의 진료 일정을 브리핑하며 그 독일 여자의 진료 예약을 받아줬다고 말했어요. 자신은 분명히 선생님이 앞으로 5개월만 일한다고 설명했는데도 그 여자가 완강하게 요청했다는 거예요. 그 독일 여성의 이름은 아가트 지메르만.

어쩔 수 없이 아가트라는 환자를 진료하게 되었고, 그녀는 자신을 지메르만 부인이 아니라 그냥 아가트라고 불러달라고 했어요.

"제가 여기 온 이유는,

... 다시 살아보겠다는 의욕을 잃었기 때문이에요.

병이 씻은 듯이 나을 거라는 환상 따위는 전혀 없어요.

그렇지만 웬만큼 사람 구실을 하고 싶어요." (29p)

나에게 아가트라는 환자는 남아 있는 688번의 상담에서 추가된 몇 번의 상담자일 뿐이었어요. 처음에는 그랬어요. 그런데 점점 상담이 진행될수록 궁금해졌어요. 아가트는 조증이라기엔 너무나 차분했어요. 독일어로 그녀의 이름을 '아가테'로 발음한다는 것을 알게 됐어요. 주위 사람들이 늘 자기 이름을 '아가트'라고 발음하는 게 그녀 입장에서 싫지 않을까 궁금했지만 물어보진 않았어요. 그녀의 이름은 아버지가 지어주셨고, 기념 선물로 문구를 새긴 쌍안경을 주셨다고 했어요. 그 문구란 '퓌르 아가테, 마이넨 아욱아펠'이며, '나의 눈동자(또는 나의 소중한) 아가테에게'라는 뜻이에요. 덴마크어로 '오이에에블레(눈동자)'에는 사과라는 뜻이 있대요. 이름에 대한 이야기를 나누다가 그녀에게서 풍기는 향기가 무엇인지 깨달았어요. 그건 계핏가루를 뿌린 사과가 오븐에서 익어가는 냄새, 내 어머니가 자주 만들어주었던 요리 냄새였어요.

자신도 모르게 아가타와의 상담을 기다렸던 이유가 그 향기 때문이었을까요.

여기엔 주인공 '나'의 이름이 언급되지 않아요. 모두들 "선생님!"이라고 부르기 때문이에요.

진료실 안에서 나는 선생님으로 살아왔고, 이제는 은퇴할 날만을 손꼽아 기다리고 있어요. 모든 것이 순탄하게 별일 없이 잘 흘러가는 와중에 아가트의 등장은 예기치 못한 변수였어요. 나는 언젠가 환자를 상담하다가 지독한 좌절감 때문에 연필 끝으로 종이를 뚫고 있다는 걸 뒤늦게 알아차린 적이 있어요. 그래서 그때부터 종이에 새를 그리기 시작했어요. 환자들이 이야기할 때 그들의 말을 듣는 척 하면서 새를 그리는 거죠.

익명의 정신과 의사와 여러 환자들, 쉬뤼그 부인 그리고 아가트까지.

그들의 문제는 무엇일까요.

우리가 그들을 바라보듯이 그들 자신이 스스로를 볼 수 있다면...

네, 다들 잊고 있었던 거예요. 정말 아이러니한 건 이 책을 읽는 나 역시 타인을 보느라 나는 잊고 있었어요.

어쩌면 그들과 나는 다르다고 선을 긋고 있었는지도 모르겠네요. 그러나 결국은 다 똑같아요. 사람이란, 상처받은 마음이란, 살아간다는 건...

<아가트>는 비교적 짧은 소설이에요. 읽다보면 어느새 끝나버렸어요.

그래도 온갖 감정들을 다 느끼게 해주네요. 진료실 안과 밖, 이토록 단조로운 세상에서 놀라운 이야기가 펼쳐질 줄이야.

정말 감동적이었어요.

"자기 자신을 보는 법을 배워야 한다는 뜻이죠, 아가트." (142p)