-

-

불량주부 명랑제주 유배기

김보리 지음 / 푸른향기 / 2022년 3월

평점 :

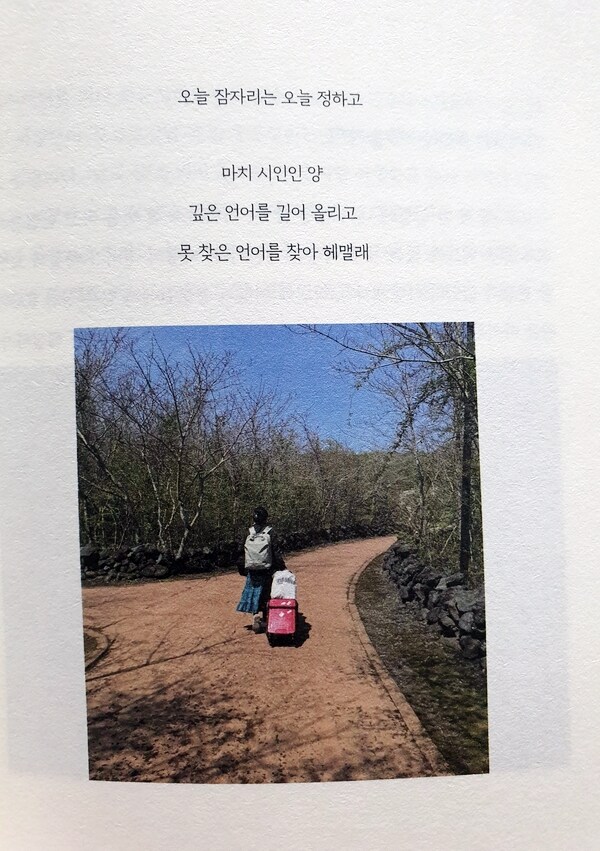

오십 살에 혼자 떠난 제주 한 달 떠돌이 생활에 저자는 ‘유배’라는 단어를 붙였다. 지구에 탄소발자국을 남기지 않으려고 가능한 한 대중교통을 이용하고 ‘굴렁지고 오시록헌 길’을 걷고 걷고 또 걸었다. 혼자 지내며 평소 해보고 싶었던 채식 위주의 생활을 했다. 김밥과 막걸리는 이번 여행의 시그니처 음식이 되었다. 공모전에서 받은 상금 100만 원을 밑천으로 한 달을 버텼다. 걸으며 지나온 삶을 돌아보았다.

<인터넷 알라딘 제공>

여느 잘 나가는 오십들처럼, 하던 일의 절정기쯤에 닿아 욕심 놓고 훌훌 긴 여행에 오르는 거라면 얼마나 좋을까요. 얼마나 당당할까요. 오십이 되어 돌아보니, 해놓은 것도 없이 몸도 마음도 습관도 감정도 다 못난 사람이 되어버렸더라구요. 감성지수는 우량하나 생활지수는 불량하고, 대면지수는 명랑하나 내면지수는 황량하며, 인성지수는 선량하나 비관지수는 치사량인 사람. 원래는 그런 사람이 아니었는데 말이에요. 아이들이 스무 살이 되면 새 마음으로 곧장 내 세상이 열릴 줄 알았는데, 웬걸요. 오래 길이 든 관계와 오래 들러붙은 비루한 일상은 쉬이 저를 놓아주지 않았습니다. 나를 꼭 쥐고 있는 그 무언가! 그건 바로, 나였어요. p5~6

사는 건 쪼이고 마음은 펴고 싶었습니다. 나태한 몸은 다그치고, 조급한 마음은 뉘이고 싶었습니다. 웅크리지 말 것. 불안하지 말 것. 습관 같은 슬픔을 떨치고, 끈질긴 죄책감과 적당히 협상할 것. 너무 느긋하지 말 것. 너무 편안하지 말 것. 몸이 바빠 마음이 게을러질 것. 몸이 고되 마음이 덜 아플 것. 그리하여 연민과 비하는 이제 남의 것, 아니 없는 것. 그런 시간을 살아보려 제주에 다녀왔습니다. p7

마을은 조용하고 풍경은 바람의 결을 따라 요동쳤다. 슴슴한 시래기김밥을 꼭꼭 씹으니 내가 좋아하는 여행의 맛이 난다. 담백하고 소박한 맛이다. 유배의 맛이다. 막걸리와 노을도 구색이 잘 맞는다. 돈이 다가 아닌 여행이 이렇게 시작됐다. 잘 살아서 온게 아니라, 못 살아서 벌준다고, 말도 안되는 구실로 떠나온 여행. 좋은 습관 들이는 여행을 하겠다고 결심했는데, 초저녁부터 졸리니 다행이다. 일찍 자는 습관이 든다면, 아침마다 일출을 봐야지. p34~35

바다를 보고 앉아 있자니 애쓴 걸음이 애쓴 삶 같았다. 삶의 어느 대목이 문득 억울하기도 했다. 억울함을 꺼내 보는 시간도 나쁘지 않다. 나의 모든 감정에 솔직해질 필요가 있고, 지금의 여행은 그에 유용하다. 가식은 필요 없다. 지금 나는, 백 퍼센트 혼자니까. p39

쉴만큼 쉬고 초저녁 버스를 타고 '달리책방'을 찾아갔다. '책방'이라는 말은 언제나 마음을 꿀렁이게 한다. 주인장의 책이 한 면 가득 꽂혀있다. 새 책보다 주인의 책이 더 좋다. 나도 언젠간 아버지의 책을 끌어안은 책방을 하고 싶다. 아버지의 유일한 유품인 책을 아이들 나간 빈 방에 한 면 가득 쟁여놓고 있다. 아버지에 한참 못 미치는 책 사랑이지만, 부족한 사랑을 나는 여행에도 쏟고 있다며, 그것 또한 책만큼의 세상에 대한 사랑이라 우기며, 즉은 밤 침대에 누워 괜한 시비를 아버지께 걸어본다. p40~41

나란히 손잡고 걷지는 않지만 걸음의 속도는 잘 맞는다. 앞서기도 하고 뒤서기도 한다. 재촉하지 않고 너무 처지지 않으려 적당히 간격을 맞춘다. 오래 산 부부의 산책은 딱 그 정도면 좋다. 손에 땀이 차도록 꼭 붙잡고 다니던 시절도 있었다. 남편은 이따금 그때를 재현하고 싶어 한다. 언제부턴지 나는, 어색하다. 더께같이 앉은 감정의 앙금을 느끼면서 없는 척, 아닌 척할 수가 없다. 다시 좋은 사이가 된다 해도 지금처럼 걷고 싶다. 앞서거니 뒤서거니, 이따금 나란히. p95

때로는 눈앞의 욕심을 놓지 못해 자신의 한계를 그만 넘어서게 되고, 그래서 물 밖으로 나오지 못한 채 물속에서 숨을 쉬게 되는데, 그것이 바로 물숨이다. 물숨은 욕심의 숨, 해녀들에겐 그래서 죽음을 의미한다. 눈앞에 아무리 큰 전복이 있어도, 행여 그것을 캐던 중이라도 숨의 한계에 다다르면 주저 없이 물 밖으로 나와야 하는데, 손안에 들어온 욕심을 놓기가 어찌 쉬울까. 그들이 목숨을 내어주면서까지 부렸다는 그 욕심이 우리네가 벌이는 욕심에 비해 너무 소박해서, 그런데 그 대가가 너무 가혹해서 무참하다. 공평하지 않다, 삶은, 결코. p99~100

돌아보면 유난이 심했다. 비가 온다고, 바람 분다고. 먼저 걱정하고, 오래 걱정하고. 상처는 길고, 혹시 까먹을까 도로 꺼내서 아픈가 안 아픈가 살피고, 그러다 보면 더 아프고. 예민함보다 더 짜잘하게 끓는 소심한 유난함에 지칠 때가 많았다. 어쩌면 이 여행도 유난함의 결과일지 모르겠다. 쏟아지는 비를 내쳐 맞다 보니, 이 큰비도 그리 유난 떨 일이 아니라는 생각이 들었다. p134

왜 그리 두근거리며 살았을까. 작은 것 하나 결정할 때마다, 실행할 때마다 심장이 격했다. 예정된 일이 있어도 불안했고, 없어도 불안했다. 잘 가다가도 잘못 든 길일까 봐, 잘 되는 일에도 곧 잘못될 것 같아 초초했다. 행여 주변을 챙기지 못할까 봐, 혹은 너무 챙기느라 내가 사라질까 봐 근심했다. 그러다 보면 콩콩콩, 심장이 빨라졌다. 느슨한 일상과 느린 걸음, 푸근한 자연은 걸음을 잡아주었다. 나하고만 사이좋게 지내면 되는 생활은 안팎으로 여유를 주었다. 심장이 느려졌다. 아직 일주일이 남았다. 영혼이 잘 따라 올 수 있게. 느리게 걸어야지. 조금 더 느리면서 열렬한 생활을 격하게 누려야겠다. p144~145

세상이 온통 슬펐다. 슬픈 일이 이리 많은데 다들 어찌 그리 열심히 살아갈 수 있는지, 묻고 싶었다. 슬픔에도 에너지가 든다. 슬픔도 습관이 된다. 남의 슬픔을 끌어다 슬퍼하고, 남을 위로하느라 나를 위로하지 못하고 살았던 날들. 많이 듣고 많이 위로하며 살았다. 이제 더는, 남아 있지 않다. 그런 호의도, 그럴 에너지도. 여러 면에서 나는, 지쳤다. 꼭 그 말을 하고 싶었다. 오십의 나를 서운해하는 남편에게, 왜 예전 같지 않냐고 의아해하는 사람들에게, 이제 비로소 나의 말에 귀 기울이는 나에게. 더는, 남을 위한 에너지가 남아있지 않아요. 붉은오름의 가운데에, 나는 그런 말들을 묻고 왔다. 그런 말을 주고 위로를 받아 왔다. '그만하면 됐네, 이 사람아. 이제 관계도 좀, 쉬어가게, 본인에게 각별하게.' p182

오십 살에 혼자 떠난 불량주부의 명랑제주 한 달 살이

덜 먹고, 잘 걷고, 살짝 취하는 자유로운 떠돌이

명랑하고 감미롭고, 때로 부끄럽고 슬픈 유배기

출간 당시부터 관심이 갔던 제목부터 내 취향이었던 책

'불량주부 명랑제주 유배기'

그동안 목부터 손가락에 이르는 통증으로 좋아하는 책조차

맘껏 읽지 못하는 상황이라 북카트에 담아 두고만 있었는데

좋은 기회가 생겨 감사한 마음으로 읽게 되었다.

내 나이 오십엔 방송통신대학교애 편입해 인문, 사회, 자연, 문화예술 등을 공부했었고

다가오는 육십살엔 나도 제주도 한 달 살기를 계획하고 있다.

어린나이도 아니고 편한 숙소와 맛있는 음식, 분위기 좋은 카페를 다녀봐야지 했던 마음이

더 늙기전에 김밥과 막걸리 대신 맥주를 챙겨

이렇게 뚜벅이로 다녀봐도 되지 않을까 하는 상상을 하며 작가의 여정을 쫓아가보기로...

내가 계획하는 제주여행엔 둘레길 걷기 외에도

책방과 미술관 둘러보기가 있다.

작가도 나도

인생의 여정 절반을 살아왔으니 시간이 주는 경험들로 공감하는 것에 더해

부모님과 남편, 이 여행의 시작이었던 친구의 이야기들은

마치 내 얘기인 듯 가슴이 시려왔다.

비 오는 날을 좋아하는 나,

비를 맞으며 걷는 제주도의 숲길은 어떤 느낌일까?!

노년에 대한 두려움, 상실감, 미움, 원망, 죄책감, 미안함, 슬픔...

그동안 날 힘들게 하던

이토록 많은 감정들을 다 쏟아내고 가벼운 마음으로 돌아 올 수 있기를 기대해본다.

귀여운 일러스트의 산뜻한 표지를 처음 봤을땐 명랑한(?) 제주를 상상했는데

가볍게 읽을 책은 아니었던걸로...

벌같고 또 상같은 제주도 유배여행에

함께해서 진심으로 감사했습니다.

그리 멀지 않은 날,

푸른하늘과 바람소리를 벗삼아 그 길을 따라 걸을 수 있기를....