-

-

하루하루가 이별의 날

프레드릭 배크만 지음, 이은선 옮김 / 다산책방 / 2017년 6월

평점 :

프레드릭 배크만의 네번째 소설을 읽는다. 이번 소설 역시 감동의 코드로

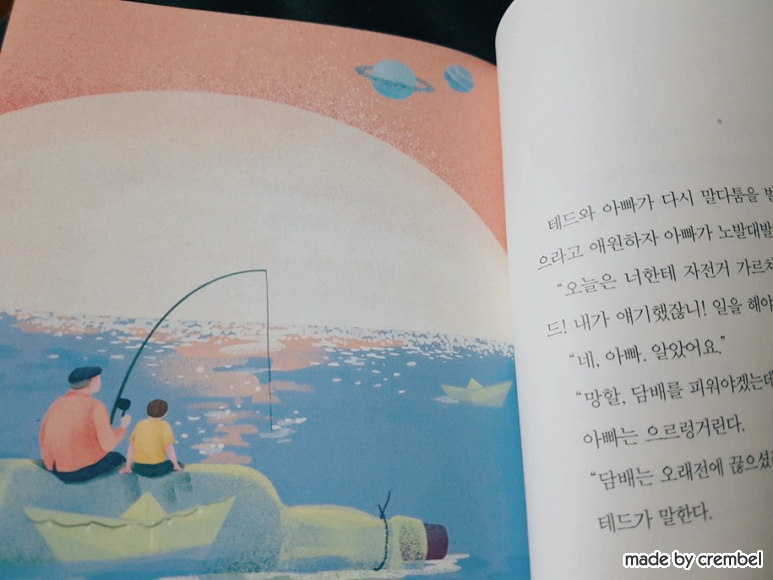

독자와 소통하는 프레드릭 배크만의 시적인 언어들이 소설임에도 유희하듯 푸른 강물 위를 노니는 것만 같다. 비교적 짧은 소설인 [하루 하루가

이별의 날]은 치매에 걸린 할아버지가 손자와의 이별을 준비하고 담대하게 받아들이는 과정을 보여주고 있다. 거기에 더해 먼저 저세상으로 간

할머니와 할아버지의 이별이야기와 할아버지와 아버지의 아쉬움까지 잘 담아내고 있다.