-

-

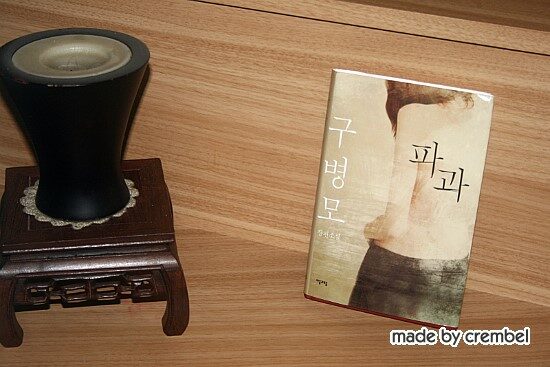

파과

구병모 지음 / 자음과모음(이룸) / 2013년 7월

평점 :

구판절판

제목부터 궁금해지는 책 '파과'

내가 아는 한 파과란 상처가 난 과일인데 이 소설은 그것을 제목으로 사용한다.

게다가 주인공은 60대의 지극히 평범해 눈에 띄지 않는 할머니이고 그녀의 직업은 전문킬러이다.

도대체 구병모 작가는 이 이야기에서 파격을 논하고자 하는 의도였을까?

어느것 하나 쉽지 않은 것들을 이용해 어울리지 않는 실루엣을 연출한다.

그래서일까?

책장을 넘기기가 쉽지 않았다.

단어 하나하나가 문장 하나하나가 한 호흡에 끌고 가기엔 너무 버거웠고 긴호흡으로 천천히 작가가 고른

단어와 문장의 연결을 음미하게 만드는 힘에 나도 모르게 끌려 가고 있었다.

순간 순간 가슴팍을 파고 드는 그녀의 표현들은 생경스러움에 매력적인 마력이 더해져 어느새 볼펜 끝이

그 문장들을 기억하려고 줄을 긋고 또 그었다.

그녀는 왜 이토록 기구한 운명을 가지고 태어났을까?

가정을 이루고 사랑을 받는 그 평범한 일상의 범주에 그녀는 끼어들 자리가 없었다.

그녀는 카프카의 [변신] 속 벌레 이야기를 삶 속 쓰레기같은 인간 해충에 빗대어 말한다.

벌레를 죽이는 것처럼 한 인간이 다른 인간에게 가지는 경멸함과 증오로 죽음을 사고 파는 직업을

조각은 등에 업고 산다.

언제건 필요에 의해 떠나야 하는 그녀에게 집은 그저 건축물일뿐 보금자리라든가 안식처의 개념으로는 정의할 수 없다.

그런 그녀가 나이가 든다.

섬세하게 방역작업을 의뢰인의 요구대로 만족시켰던 그녀가

나이가 든다.

나이가 든다는 것은 킬러에게 어떤 의미일까?

그녀의 삶은 콜라주였고 어쩌다보니의 총합이었다.

어쩌다보니 그녀는 불행했고, 킬러가 되었고, 늙어가기 시작했다.

어쩌다보니...

그녀는 어쩌다보니 만나게 된 양지바른 곳의 사람인 강박사에게 말할 수 없는 감정을 느끼게 된다.

그녀에게 있을 수 없는 일이 일어난 것임에는 틀림이 없고

그 감정에 지배당하는 그녀는 이미 킬러로서의 능력을 상실할 수밖에 없는 아이러니한 현실앞에

맞닦뜨려진다.

어느덧 나는 손톱이었다가 조각이라는 이름을 가진 노부인이 된다.

그녀의 유일한 친구였던 무용이 죽었을때 난 이미 그녀가 되어 가슴이 아렸고,

강박사의 딸을 구하기 위해 투우와 격투신을 벌이며 총을 맞는 그녀의 아픔이 고스란히 전달되어

욱신거리는 심장을 부여잡았다.

작가는 마지막 배려일지도 모르는 선물을 독자에게 선사한다.

조각의 하나밖에 남지 않은 그 팔의 다섯 손가락에게

색을 입히고 햇볕에 빛나는 모습으로 마무리를 하니 말이다.

조각과 함께 했던 며칠이

흥분되는 SF 영화를 본것처럼

동맥을 끊으려고 하는 칼끝에서

방아쇠를 당기려는 순간에서

삶을 뛰게 만들어주는 그래서 더 애착을 심어주게 만드는 시간들이 되었다.