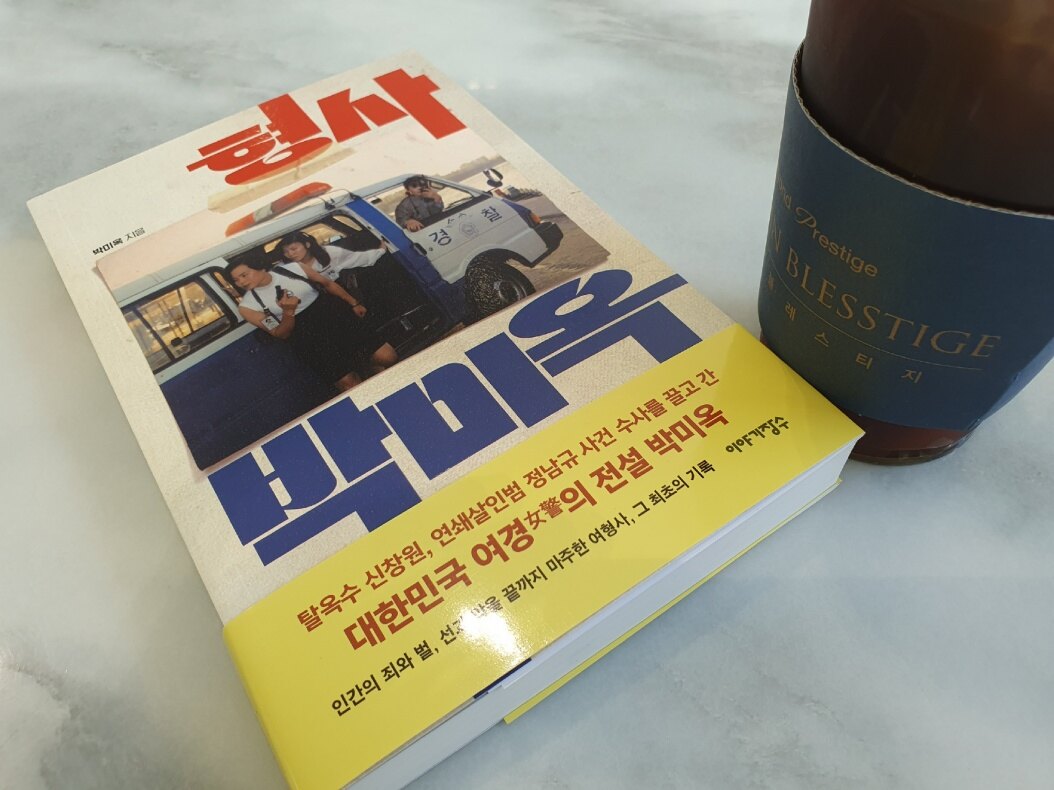

투박하고 촌스럽기로 이만하기도 힘들다.

책 표지 이야기다.1992년 경 서울지방경찰청 화보용 사진 촬영 사진이라고 한다. 드라마 [시그널] 이 떠오른다

30여 년간 경찰 최초의 여성 강력계 형사로서 살아온 시간을 되짚는다. 만삭 의사 부인 살해사건, 신창원 탈옥 사건, 유영철 연쇄 살인등 굵직한 사건을 맡아온 오롯한 현장 경험이 담겨있다

나는 늘 이야기한다. 형사는 사람을 사랑하는 사람이 해야 한다고. 현장은 사람의 이야기였고, 그 자체가 철학이자 인류학, 거대한 인문학의 산실이었다. 사람들의 욕망과 슬픔이 바글거리는 그 현장에서 나는 결코 이기적일 수 없었다. 때론 기꺼이 이익 앞에 물러나고 불편함을 감수한 것은 그것이 곧 형사의 삶이기 때문이었다

무엇을 해야 할지 알게 되는 순간 마주하는 두려움이 있다. 형사는 두려움 없이 일하는 것이 아니라 그 두려움을 알고도 달려 들어야 하는 일이다

내 눈앞에 펼쳐진 이 잔혹하고 믿기 힘든 범죄 현장 너머엔 인간의 선이, 사람 사는 도리가 있다고 적극적으로 상상해야만 했다. 그렇게 눈 앞의 절망을 보고도 끝내 희망하는 습관이 체질화되고 삶이 되어버린 것이, 형사 30년 세월의 동력이자 이유가 아니였을까

아, 지난 시간을 전생처럼 살 수도 있구나.

그래, 나도 이제 형사는 전생처럼 기억하고,

그 전생의 업을 지금 살아야 할 현생에서 또 다른 방법으로 풀어보리라 마음 먹었다

한 시절을 치열하게 보낸 사람만이 쓸 수

있는 글