-

-

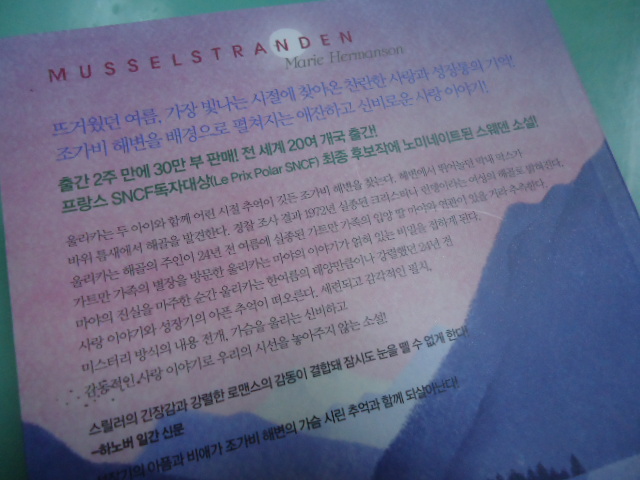

조가비 해변

마리 헤르만손 지음, 전은경 옮김 / 밝은세상 / 2016년 2월

평점 :

절판

나이가 들어가면서 우리들은 새로운 것을 찾기보다는 추억을 돌아보는 일이 많다. 늘 새로운 것을 만나는 긴장감보다 편안하고 따뜻한 추억의 장소들이나 음식을 찾는다. 그건 나이와 무관할지도 모르지만 떠올릴 추억이 많다는 것은 행복한 일이 아닐까. 과거속에서 살아가는 것이 아니라 현재를 즐겁고 행복하게 살아가기 위해 행복한 추억들을 만들어가고 있는 것인지도 모른다. 하지만 가끔은 떠올리고 싶지 않은 일들도 있다. 마음 아픈 일들은 추억이라기보다는 아픈 기억으로 잊고 싶을때가 있다.

<조가비 해변>의 표지를 보면 뒷모습만 보이는 여성이 서 있다. 표정이 보이지 않기에 각자 경험에 따라 그녀의 표정을 읽을수 있지 않을까. 겨울바다에 대한 행복한 추억이 있는 사람이라면 그녀가 바다를 바라보며 미소지을거라 생각하지만 그렇지 못한 사람들은 슬픈 눈으로 바라보고 있을거라 생각한다. 어쩌면 사람마다 출발이 다른 책읽기가 될지도 모른다는 생각이 든다. 그녀의 마음을 각자 생각하며 첫 장을 넘기게 된다.

이혼을 하고 아이들과 자신이 어렸을적 추억이 담긴 조가비 해변으로 휴가를 온 울리카. 자신이 20여년전 친구들과 함께 놀이터처럼 놀던 장소에 아이들을 데리고 오는 마음은 어떨까. 이야기를 시작전 이 한장면만으로는 뭔가 묵직함이 전해져온다. 나또한 내가 놀던 장소나 추억이 담긴 장소에 아이들과 함께 오면 느낌이 색다르다. 작은 전율이 느껴지기도 하다. 간혹 변화된 모습으로 만나 아쉬운 마음도 있다. 어린 시절의 모습이 남은 그곳에 이제는 내가 아니라 나의 아이가 놀고 있는 것이다. 이렇게 시작하는 장면은 한 폭의 그림처럼 예쁘게 다가온다. 하지만 앞으로 펼쳐지는 이야기는 처음 만나는 장면처럼 아름답고 행복한 이야기만은 아니다.

<조가비 해변>은 울리카와 크리스티나가 화자가 되어 이야기가 교차된다. 이들의 이야기속에는 '마야'라는 인물이 등장한다. 어릴적 추억이 담긴 곳에 아이들과 휴가를 왔다가 발견한 동굴. 놀라운 것은 아이들이 해골을 발견했다는 것이다. 그 해골이 누구인지 밝혀지면서 두 화자를 중심으로 펼쳐지는 지난 이야기들이 흥미롭게 다가온다.

어린시절에는 무엇이든 순수하게 바라봐서일까. 아니면 기억하고 있는 것이 전부가 아니기 때문일까. 오랜시간동안 알고 있던 모습이 진짜가 아니라는 것을 알았을때의 기분은 어떨까. 추억을 찾아 휴가를 온 곳에서 울리카는 미처 알지 못했던 일들을 알아간다. 어린 시절에는 미처보지 못했던 것들이 보이고 진실과 마주한다.

이 책은 앞표지보다 뒷표지가 더 신비스러운 느낌이 전해진다. 앞표지에서는 어떤 표정을 바다를 바라보고 있을까라는 단순하게 생각한다. 마지막장을 넘기고 보는 표지는 단순히 그녀가 느끼는 감정만을 담고 있지는 않다. 넓은 공간이 펼쳐지는 만큼 그녀의 마음도 해아릴수 없지 않을까. 같은 상황이라도 순수하던 시절에 바라보던 것과 어른이 되어 바라보는 것은 다를 것이다. 그 다름이 좋고 나쁨이 아니라 과정이라는 생각이 든다. 살아가면서 늘 밝고 행복한 일만 없다는 것을 안다. 그럼에도 힘들고 어두운 시간들 속에서 아파하는 일이 많지 않았으면 하는 생각을 하게 된다. 그렇기에 성장하기 위한 아픔이라며 그냥 지나쳐지지 않는 것이다.