-

-

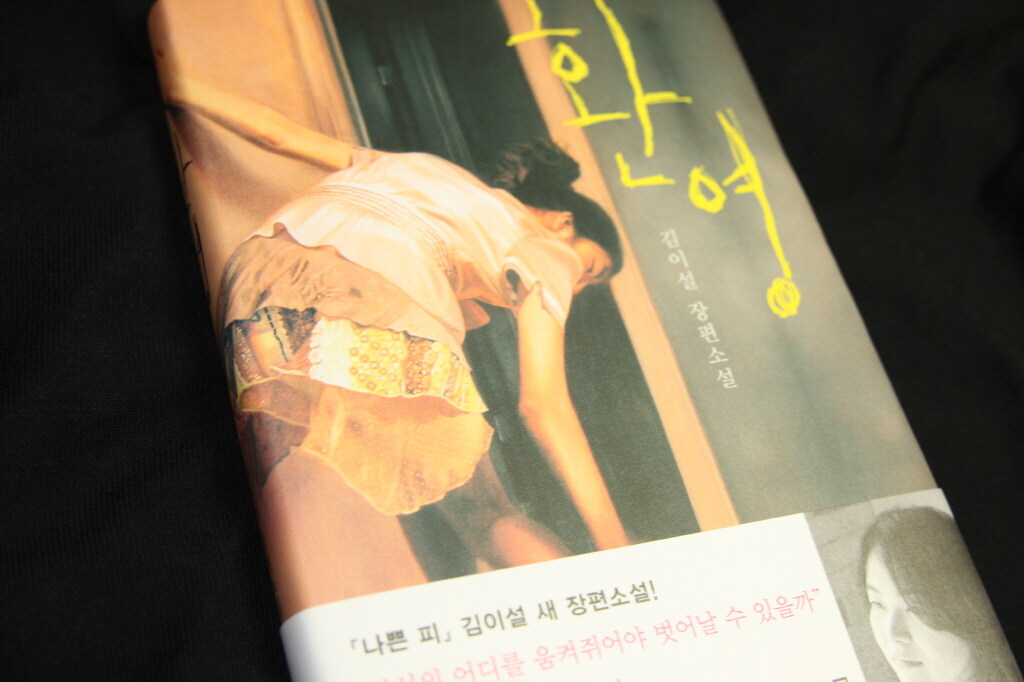

환영

김이설 지음 / 자음과모음(이룸) / 2011년 6월

평점 :

품절

때로는 사는 것이 참 힘들다는 생각을 한다. 내가 특별히 남들보다 더 힘든 삶을 살고 있다고는 말할 수 없겠지만, 누구의 삶이든 참 힘들고 고달픈 것 투성이로 느껴질 때가 많다. 무엇을 위해서 우리는 이렇게 발버둥치며 고단하고 괴로운 일상을 감내하고 있는 것일까. 김이설의 <환영>을 읽으면서, 나는 또 하나의 가혹한 삶을 보았다. <아무도 말하지 않는 것들>이라는 그의 단편집을 언젠가 읽었는데, 어린 나이에 노숙 생활을 하며 노숙자들과 성행위를 해야 했던 소녀, 생활고로 인해 대리모가 되어야 했던 여대생, 남편과 아이가 죽고 남편의 형이었던 남자와 살게 된 여자, 가족들에게 버려지고 자신의 아버지뻘 되는 남자의 성적 노리개와 딸이라는 두 가지의 역할을 갖게 된 어린 여자의 이야기 등, 참으로 고통스러운 현실들이 기억에 강하게 남았다. 이러한 지독한 삶의 이야기는 <환영>에서도 이어진다.

<환영>은 공무원시험 준비를 하는 남편 대신 생계를 유지하기 위하여 젖먹이 아이를 떼어놓고 고군분투하지만 결코 희망이 보이지 않는, 주인공 윤영의 이야기다. 그녀의 삶은 처음부터 순탄치 못했다. 가난에 찌든 집에서, 간암으로 투병하는 아버지의 병원비와 민영, 준영 두 동생의 등록금을 대기 위해 윤영은 대학도 가지 못한 채 돈을 벌기 위해 분투한다. 여동생 민영은 꽤 명석하고 똑똑한 편이라 가족들의 기대가 컸지만 항상 어떤 일을 벌려놓고 망하는 것을 반복해서, 결국 빚더미에 올라앉은 채 집 전세금까지 빼들고 도망간다. 결국 있을 곳이 없어서 들어간 고시원에서 공무원 시험을 준비하던 지금의 남편을 만나고, 덜컥 아이를 갖게 되어 옥탑방에 살림을 차린다. 고시원 방에서의 그들의 성행위를 묘사한 부분은, 이 지독한 현실을 단적으로 드러내고 있다는 느낌이다. '한 명이 눕기에도 비좁은 방이었으므로 둘이 뒤엉키기란 쉽지 않았다. 허리가 꺾이고, 고개가 벽에 눌렸다. 그래도 나는 남편과 함께라면 지금보다는 나을 거라고 생각했다.(p.47 중 발췌)'

하지만 아이가 태어나고서야, 남편이 가진 것도 배운 것도 없고 심지어는 일을 해 본 적도 없다는 것을 알게 된다. 그래서 윤영은 젖조차 떼지 못한 아이를 남편에게 맡기고, 왕백숙집에서 일하게 된다. 하루에 열네 시간씩 일을 하고 받는 돈은 얼마 되지 않았고, 생활은 항상 위태로웠다. 아무리 발버둥쳐도, 빚은 계속 늘어나고 당장의 생활비조차 없는 비참한 생활의 연속에서 결국 윤영은 돈을 위하여 별채를 찾은 손님들에게 몸까지 팔게 된다. '언제나 처음만 힘들었다. 처음만 견디면 그다음은 참을 만 하고, 견딜 만해지다가, 종국에는 아무렇지 않게 되었다. 처음 받은 만 원짜리가, 처음 따른 소주 한 잔이, 그리고 처음 별채에 들어가, 처음 손님 옆에 앉기까지가 힘들 뿐이었다. 따지면 세상의 모든 것이 그랬다. 버티다 보면 버티지 못할 것은 없었다. 그릇을 나르다가 삶은 닭고기의 살을 찢고, 닭고기를 먹여주다가 가슴을 허락하고, 가슴을 보여주다 보면 다리를 벌리는 일도 어려운 일이 못 되었다.(p.58~59 중 발췌)' 이러한 지극히 건조한 문체와 무덤덤한 묘사는, 지독한 현실을 참혹하고도 노골적으로 드러나게 한다.

그 와중에도 엄마, 민영 등의 친정 식구들은 그녀에게 전화하여 시도때도 없이 돈을 달라고 한다. 윤영이 어떻게 번 돈인지 아는 것인지 모르는 것인지, 이 정도면 거의 흡혈귀 수준이다. 또한 남편은 공부도 거의 안 하고, 윤영에게 전적으로 의존하며 산다. 엎친 데 덮친 격으로, 돌이 지나도 아이가 걸을 기미가 안 보이고 병원에서는 왜 이렇게 늦게 왔냐고, 평생 장애를 갖게 될지도 모른다고 한다. 누구의 자식인지도 모를 아이를 임신한 그녀는 결국 중절수술을 받기 위해 왕백숙집을 그만두고, 다른 식당에 취업하게 된다. 이미 몇 번을 시험에 떨어진 남편은 공무원 시험 책을 버리고 일을 하러 나가지만 교통사고를 당해 크게 다치고 다리에 철심을 박게 된다. 그야말로 불행의 연속이다. 하지만 이것이 끝이 아니다. 아버지가 죽고 나서 다른 남자와 살림을 차렸던 엄마는 그 남자와 헤어지고 집도 철거되어 오갈 곳이 없어져서 윤영 부부의 옥탑방에 얹혀 살게 되고, 계속 사고만 치던 민영은 인생 역전을 노리며 이리저리 방황하다가 결국 돈도 몸도 다 잃고 비참한 죽음을 맞는다.

어쩌면 이렇게 불행한 일들만 연속으로 일어나는 것일까, 안타깝기 짝이 없다. 하지만 윤영은 가장 나쁜 상황만을 지속적으로 생각해보게 되고, 자신은 아직 가장 나쁜 상황이 아니라는 자각을 하며 살기 위해서 무엇인들 못하겠느냐는 생각을 한다. 남편과 아이의 치료비로 또 돈이 필요했기에, 그녀는 다시 왕백숙집에서 일하게 된다. '나는 누구보다 참는 건 잘했다. 누구보다도 질길 수 있었다. 다시 시작이었다.'라는 문장으로 이 책은 끝을 맺는다. 그렇다. 윤영은 정말 강하다. 그 강함을 나는 갖지 못했다. 저런 지독한 현실을 마주치면 분명 나는 도망치게 될 것이다. 주인공처럼 가족들을 위해 끊임없이 희생할 수도 없을 것 같다. 몇십 년 전, 부모님의 치료비, 오빠나 남동생의 학비 등을 위해 어린 나이에 상경해 식모로, 평화시장 시다로, 마침내는 호스티스로 일해야 했던 가난한 집의 딸들과 주인공의 삶이 오버랩되는 것은 왜일까. 낭만적 반성도 윤리적 각성도 할 틈 없이 고단한 삶을 살아가는, 하지만 아무 데로도 도망치지 않고 벼랑 끝에서 가혹한 이 삶을 살아내는 주인공을 보며 수많은 생각들이 머릿속을 떠다니는 것을 느낀다.