-

-

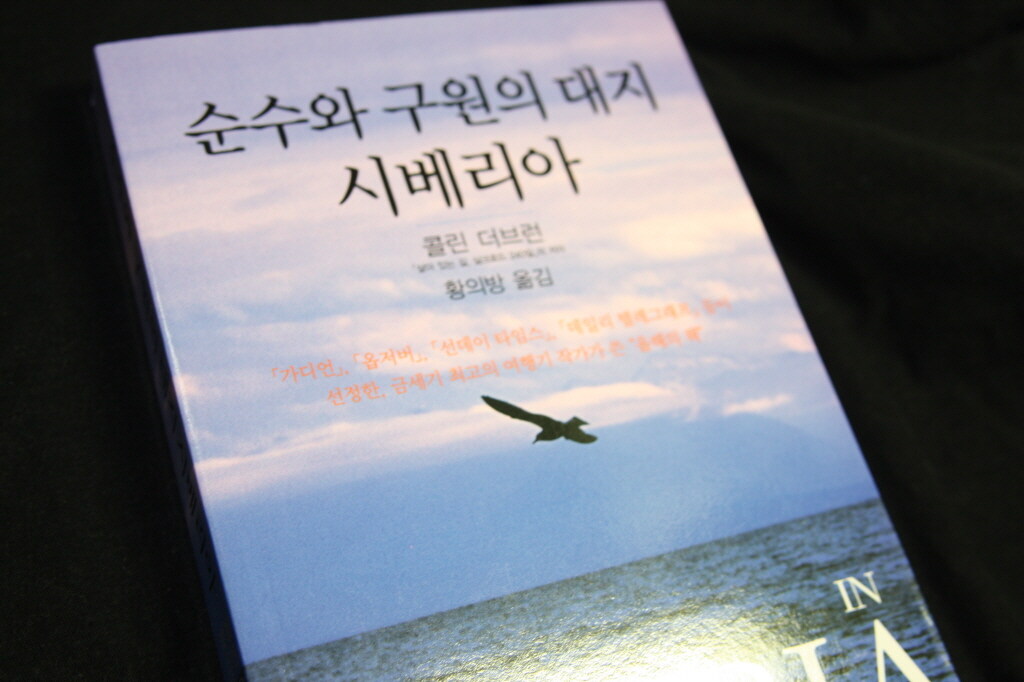

순수와 구원의 대지 시베리아

콜린 더브런 지음, 황의방 옮김 / 까치 / 2010년 7월

평점 :

구판절판

항상 내게 일종의 로망으로써 존재해온, 차가운 북쪽 땅에는 과연 무엇이 있을까. 영구 동토층이 존재하며 빙하가 흐르고 기온은 영하 몇십도로 한국의 겨울과는 비교조차 할 수 없을 것이라고 생각했다. 그 중에서도 시베리아는 예전에 유배지로 이용될 정도로 춥고 황량하고 거친 땅이다. 마음같아서는 실제로 시베리아 땅을 밟아 보고 싶지만, 러시아는 아직 여러가지로 위험하고 시베리아 같은 오지는 더욱 그렇다는 생각에 선뜻 발걸음을 옮길 수는 없다. 그러한 시베리아에 대한, 영국인 작가 콜린 더브런의 <순수와 구원의 대지 시베리아(원제: In Siberia)>의 바이칼 호수를 배경으로 한 표지를 보는 순간 나는 매료되었고 구입하고야 말았다. 그리고 후회하지 않았다. 더욱이 내가 매우 좋아하는 출판사 까치글방에서 나왔으니 더욱 호감이 갔다.

저자가 최초로 들른 곳은 러시아의 마지막 황제 니콜라이 일가가 무참히 살해된 곳, 예카테린부르크였다. 황제와 황후는 물론이고 어린 자녀들까지 끔찍하게 죽였는데 아이러니컬하게도 그들을 나중에 시성했다고 한다. 그리고 나서 괴승(怪僧) 라스푸틴의 생가가 있는 마을에서 라스푸틴을 닮은 주정뱅이를 만난다. 그 다음 비행기를 타고 1000킬로미터를 날아서 시베리아 동북단에 자리잡은 보르쿠타로 가는데 이곳에서는 1920년대경 수많은 죄수들이 강제노역을 하다 죽었다고 한다. 이어 도스토예프스키가 유배되었던 옴스크를 거쳐(도스토예프스키는 사형을 당하기 전 마지막 순간 사면령이 내려와서 사형 대신 유배를 가게 되었다고 한다) 러시아에서 세 번째로 큰 도시 노보시비르스크에 이른다. 그 도시 남쪽에 아카뎀고로도크라는 과학 센터가 있는 도시가 있는데 절망에 빠져 머리가 이상해진 과학자의 모습이 인상깊었다. 이곳에서 고르노알타이스크, 파지릭, 키질을 거쳐 크라스노야르스크에 이르고, 이 도시에서 저자는 예니세이 강을 따라 극지로 가는 배에 오른다. 북극해에 면한 두딘카까지 갔다가 세계 최대의 호수인 바이칼호, 이르쿠츠크를 거쳐서 노보셀린긴스크, 스코보로디노를 지난 다음 아무르 강이 중국과 러시아를 갈라놓고 있는 알바진에 이른다. 이 근처에는 중국인 이민자들이 꽤 있는데, 역시 세계 어디든 진출하는 중국인답다. 여기서 하바로프스크로 가는 길목에 한때 유대인 이주 도시로 기획된 비로비잔이 있고(지금은 유대인이 거의 없다고 한다) 콤소몰스크, 야쿠츠크를 거쳐 오호츠크 해 연안의 마가단에서 총 24000킬로미터에 달하는 저자의 긴 여정은 끝이 난다.

저자는 단지 여행만 한 것이 아니라 여행하면서 만난 현지인들과 많은 대화를 했다. 라스푸틴 흉내를 내는 주정뱅이, 수용소에서 평생을 보낸 노파, 일자리가 없어서 방황하는 청년, 예산이 배정되지 않는다고 불평하는 과학도시의 행정책임자, 토속종교의 샤먼 등 여러 사람과 깊이있는 대화를 나누면서 보통의 사람들이 러시아에 대해 어떻게 생각하는지, 또 러시아의 미래는 어떨지 가늠한다. 이 책이 쓰여진 것이 1999년으로 약 10년 전이지만, 저자가 만난 러시아 사람들에게 공통적으로 보이는 것은 살아갈 길이 막막하다는 것이다. 직장도 구하기 힘들 뿐더러 연금을 받더라도 그 연금으로 빵 한덩어리 사면 끝이라고 한다. 그래서 차라리 독재자 스탈린 시대가 좋았다고 말하는 사람도 있다.

또한 공산주의의 영향으로 그 동안 공개적으로 종교를 갖지 못했으나 그 공산주의가 붕괴된 후 러시아 정교, 기독교, 불교, 토속신앙 등이 제 모습을 찾고 있는 것이 보인다. 흥미로운 것은 러시아 정교가 정립될 무렵 분리되어 나온 '옛 신자'들에 대한 내용인데, 그들은 굉장히 보수적인 신앙을 간직하고 있다. 그리고 저자는 옛 수용소들을 중점적으로 찾고 있는데, 시베리아에는 이런 수용소가 많았다. 대부분 사상범이었던 수백 수천만의 죄수들이 강제노역에 투입되어 열악한 환경에서 굶주림과 추위, 병으로 죽어갔다. 솔제니친의 주장에 따르면 수용소에서 죽어간 사람들의 수가 약 6천만명이라고 한다. 나치의 홀로코스트보다 더 많은 사람이 죽어나간 것이다.

광막하고 황량한, 그리고 영원히 얼어붙은 그 땅에도 사람들이 살고 있었고 저자가 묘사한 풍경이나 사물들이 참 인상적으로 다가왔다. 이 책에 사진은 실려 있지 않지만(표지를 제외하고) 이야기를 읽으며 마치 시베리아의 빙원에 서 있는 느낌이었다. 또한 사상이나 시대의 거대한 격동이 지극히 평범한 보통 사람들의 삶에 어떻게 작용했는지를 생각하게 되었다. 언젠가는 직접 시베리아에 가 보고 싶다.