『페레이라가 주장하다』가 오늘 도착하기로 되어 있었는데, 감감무소식이다. 기다리면서 타부키를 추억해본다.

나는 타부키를 파리에서 만났다.

『인도 야상곡』. 자기 자신을 뒤쫓는 이상야릇한 이야기(제2 외국어로 읽어 그 꿈같은 느낌이 더 강했을 것)에 홀딱 반하고 말았는데 글쎄,

인간 타부키(베를루스코니에 날선 비판, 포르투갈에 대한 사랑)까지 좋아하게 돼버렸다. 장난기가 묻어 있는 순수의 저 얼굴, 이태리어 억양이 실린 프랑스어를 구사할 때는 더 멋있다. 콧수염이 있기도 하고 없기도 한데, 매끈한 편이 더 좋더라.

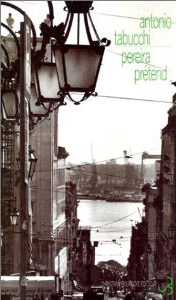

꽤 사서 보았는데, 기억이 가물가물, 다시 읽어야 할 프랑스어 번역본들이다. 이 중에서 『레퀴엠』은 타부키가 포르투갈어(다른 건 모두 이태리어)로 썼으며 그 프랑스어 역자 이름도 ‘페레이라’이더라는 작은 우연(아마도 아주 흔한 포르투갈 성), 그리고 내가 갖고 있는 『인도 야상곡』의 표지(데이빗 호크니의 정물화)와 영문판『중요하지 않은 작은 오해들』의 표지 그림이 같다는 작은 재밋거리도 있다. 마지막 책은『페레이라가 주장하다』의 불어판 중 하나, 리스본 냄새가 풀풀 나는 멋진 표지다.

타부키는 페소아를 파리에서 만났다.

(면대 면으로 만난 게 아니다. 타부키가 태어나기 8년 전에 (술쟁이)페소아는 고인이 됐다.)

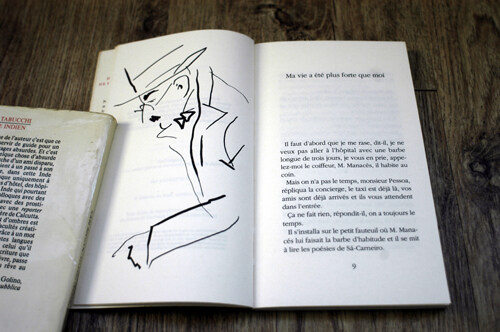

『페르난두 페소아의 마지막 3일』(아래 사진)에서 타부키가 ‘20세기의 가장 아름다운 시’라고 얘기하는 바로 그 ‘알바루 데 캄포스’(페소아의 70여개 이명(異名) 중 하나)의「담배 가게」, 프랑스어 번역본으로 이루어진 운명적인 만남이었다. 타부키는 그 후 포르투갈 문학에 투신, 페소아의 모든 작품을 이태리어로 옮겼으며 리스본주재 이태리 문화원장을 지내기도 했다.

특히 이 책은 페소아를 그린 훌리오 포마르의 데생들을 함께 싣고 있어 더 아름답다. 90쪽도 안 되는 작은 책으로, 페소아의 이명(異名) 작가들이 차례로 등장하여 병원 침상에 있는 페소아와 대화를 나눈다. 타부키가 자기 인생의 작가 마지막 3일을 소설적 전기(상상적 전기) 형식으로 쓴 작품이라 내겐 이중으로 소중하다. 이 책에서 타부키가 전하는 페소아의 마지막 말은 “내 안경을 좀 주시겠습니까.”인데 그 문단 전체가 어찌나 아름다운지 읽을 때마다 가슴이 저리다.

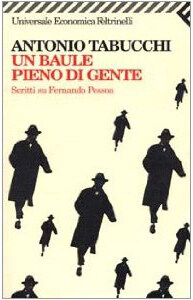

타부키가 쓴 페소아에 관한 에세이로는 『사람들로 가득한 여행가방』이 있다. 이 제목의 문장 역시 『페르난두 페소아의 마지막 3일』에서 언급되었던 말이다. 물론 페소아 안의 그 수많은 이명(異名) 작가들을 말함이렷다. 실제로 페소아 사후에 이명으로 된 수많은 작품들이 여행용 트렁크 속에서 발견된 사실. 이태리어본 표지가 아주 마음에 든다. 페소아와 타부키 각자의 작품이 많이 번역되어 있지 않은 시점에서 이 책까지 바라기는 아직 무리일 듯.

타부키의 페소아, 아니 더 정확히는 페소아를 좇는 타부키를 좇아 리스본으로 간 기억, 윗줄의 사진 세 장은 한때 타부키가 살기도 했고,『다마세누 몬테이루의 사라진 머리』에 그 이름을 준 ‘다마세누 몬테이루 길’(이라기보단, 길 '이름표'를 찍느라 사진꼬라지가 저렇다)이다. 정작 그 길(벽이 아니라) 사진은 어디에 섞여 들어 있는지 알 길이 없다.

음식 냄새(주로 튀긴 생선)가 바람에 솔솔 날리던 골목들, 그 끝에 갑자기! 보이는 큰 물, 밤의 술집들, 검은 옷의 파두, 테주 강, 선창... 리스본은 어느 도시보다 흑백 사진이 잘 받는 곳이다. 그리고 반복되는 내 꿈 중에 가장 좋아하는 장면 또한 (아마)리스본인데, 미로 같은 골목길들을 막 헤매다가 뜬금없이, 불쑥, 사고처럼, 바다에 가 닿는 스토리다. 생각해보니 이 꿈의 느낌과 닮아 있는 책들을 내가 참 좋아하는 모양이다.

태어난 이태리도 아니고 운명의 작가를 만난 프랑스도 아니고 바로 여기, 포르투갈 리스본에서 잠드셨다.

(1943. 9. 24~2012. 3. 25) 고인의 명복을 빈다.

p.s. 책을 받고 보니 작가 연보에 실린 작품제목들이 내 것과 많이 다르다. 수정하지 않고 그냥 둔다, 출간되어 확정 제목이 되면 그때 고쳐도 되리라.

p.p.s. 우리말 제목에 관한 생각, 이태리어로 읽으면 그 느낌이 어떨지, 아마 프랑스어와 비슷하지 않을까하는데, ‘주장하다’는 너무 거칠고 강하다. 작가의 말에서 볼 수 있는 의도(누군가가 말해 준 것을 전달하는 입장으로서의 저자)를 제대로 살리기 위해서라도 ‘페레이라에 의하면’, ‘페레이라가 말하기를’이 더 낫지 싶다. 반복하여 나오는 ‘prétend-il’의 뉘앙스가 보통 그렇다. ‘(내 의견과 상관 없이, 내가 믿지 않더라도) 그의 말에 의하면, 그의 말로는 ~라 한다.’