날이 제법 더워 새벽에 창문을 열어 환기를 시키는데 시원하고 청량한 바람이 불었다.

집 근처 어딘가에서 들려오는 새들이 지저귀는 청아한 소리를 들으며 멍하니 바깥을 내다보는 평온한 이 하루의 시작이 호사스럽게 느껴진다.

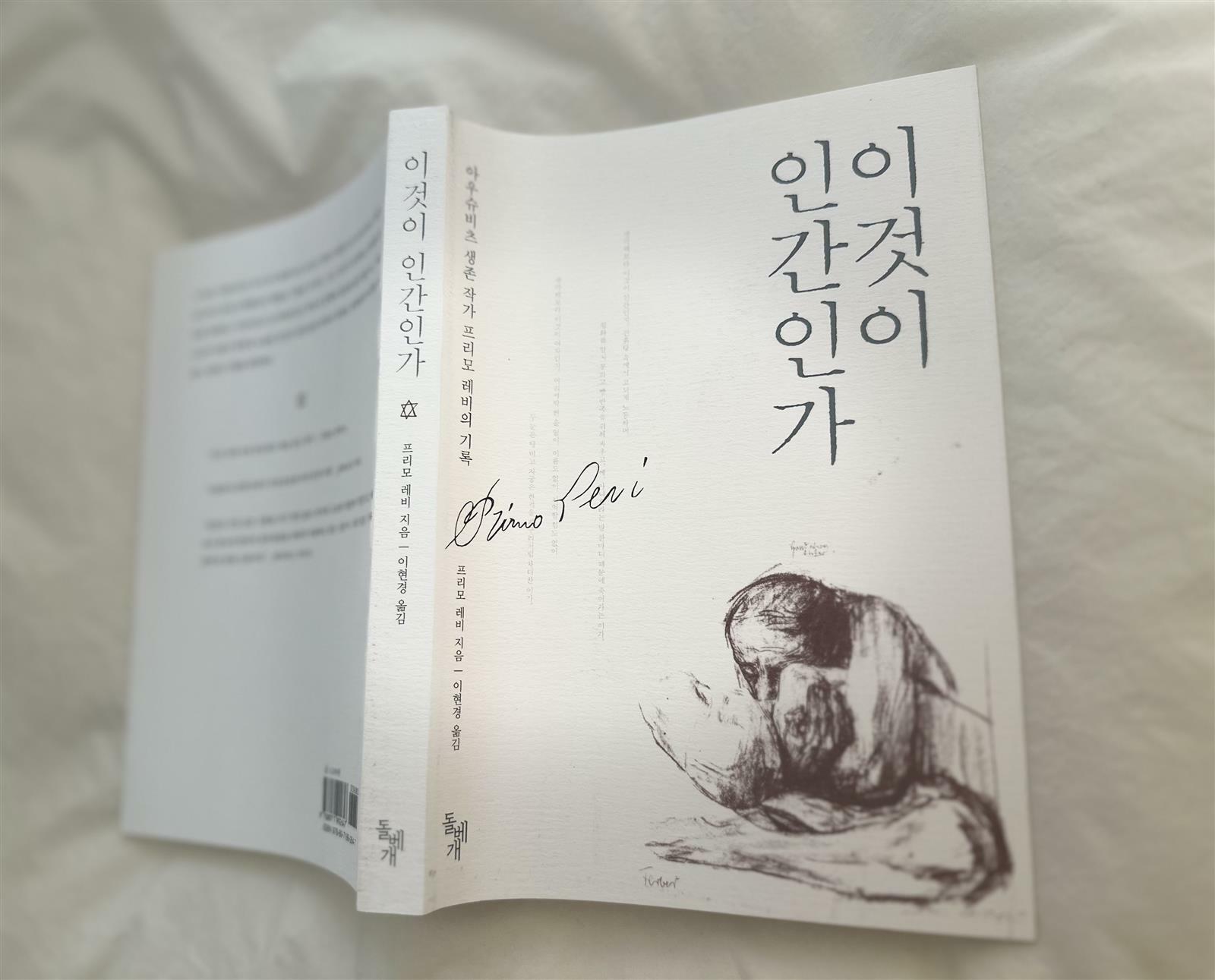

요즘은 프리모 레비의 <이것이 인간인가>를 읽고 있다.

아우슈비츠 수용소를 다룬 영화나 책은 접할 때마다 늘 마음이 너무 괴롭다.

(P.34) 스스로를 비춰볼 거울은 없었지만 우리의 모습은 우리 앞에 서 있는 100여개의 창백한 얼굴들 속에, 초라하고 지저분한 100여명의 꼭두각시들 속에 반사되어 있었다. 이제 우리는 어젯밤에 얼핏 본 그 유령들로 변해 있었다.

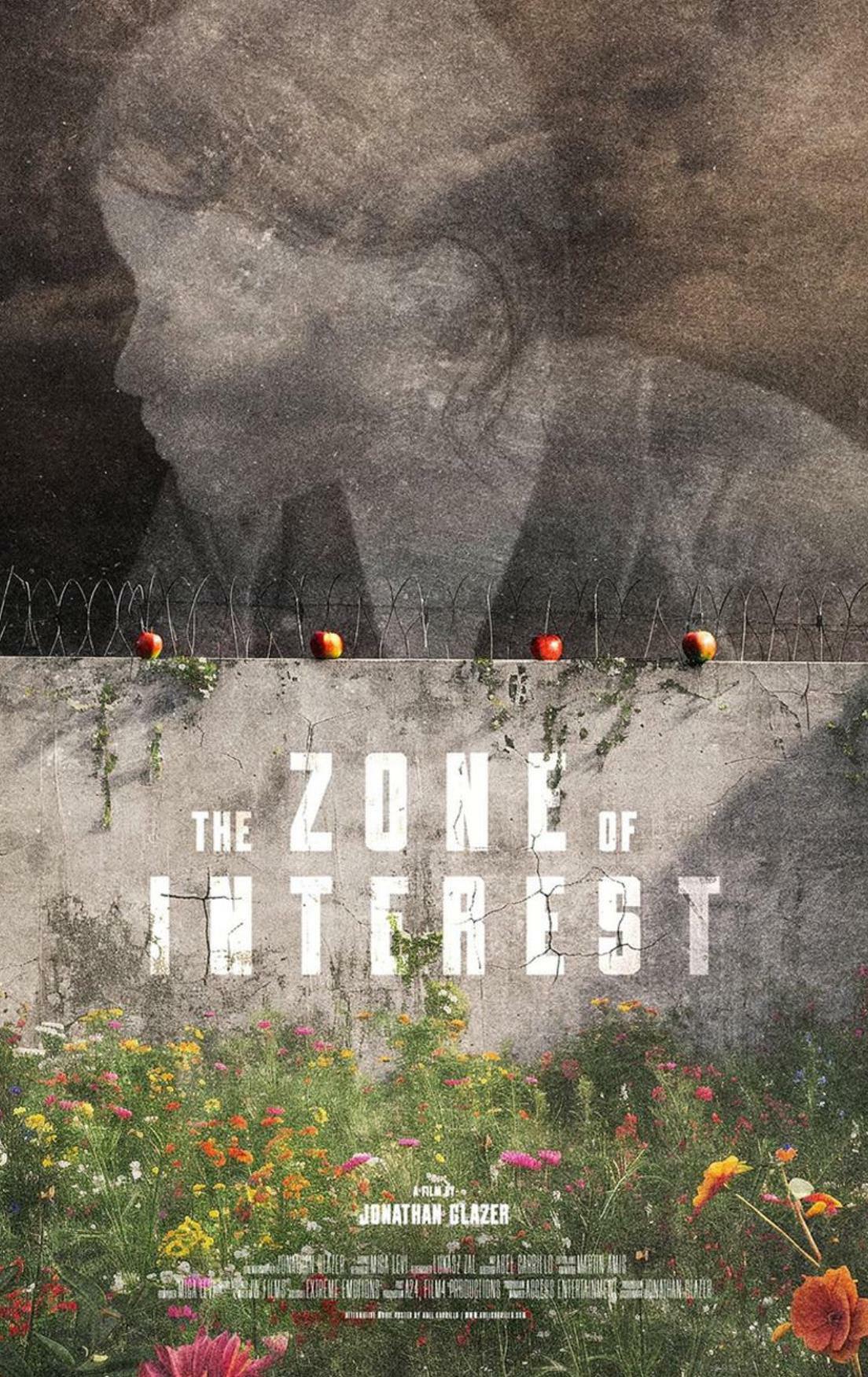

작년에 개봉한 <존 오브 인터레스트>라는 영화는 아우슈비츠 수용소의 이야기를 다루고 있다.

수용소 바로 옆에는 수용소 소장과 그의 가족들이 지내는 대궐처럼 호화스러운 집, 천진난만한 웃음으로 아이들이 뛰어노는 수영장이 딸린 넓은 마당, 아름답게 피어있는 손질이 잘된 꽃으로 가득 한 정원이 우리 눈앞에 펼쳐진다.

우리가 알고 있는 아우슈비츠 수용소의 참상은 단 한 번도 이 영화에 등장하지 않는다. 그러나 또 다른 역한 감정에 바로 사로잡히게 될 것이다.

귀가 너무 고통스럽다.

담장 너머 그곳에서 들려오는 위엄 없는 총소리.

신경을 곤두서게 하는 자그러운 고함소리.

줄을 지어 어디론가 끌려가는 그들의 무기력한 발자국 소리.

눈이 너무 고통스럽다.

희생양이 된 유대인들의 옷과 장신구를 주렁주렁 매달고

거울 속 자신의 모습을 향한 만족스러움을 드러내 보이는 수용소 소장 부인의 비릿한 웃음이.

가스실 굴뚝에서 매일같이 뿜어대는 그들의 영혼으로 하늘을 덮어버린 연기가.

아픔을 다룬 책에 눈길이 간다 .

내가 모르는 만큼 더 알고 싶다.

헤아려보는 시간 동안 고통받은 영혼들을 위로할 수 있길 바라는 마음으로 말이다.

사랑을 담은 책에 손길이 간다.

인간의 끝도 없는 욕심이 도대체 어디까지 뻗어 올라갈 수 있을까 싶은 추악한 이야기들로 뉴스를 채우는 요즘,

그럼에도 살아볼 만한 삶이라는 것을 놓치지 않기 위하여.

점점 흐릿하게 희미해져 윤곽을 잃어버렸던 삶의 목표를 다시금 찾을 수 있도록, 희망을 품고 살아낼 만큼 가치가 있는 삶이라는 것을 깨우칠 수 있도록 말이다.

특별하진 않지만 당연하지도 않은 일상이 흐르고 있다.

쉬는 날, 외곽으로 나가 울창한 숲을 찾아 산책하기 참 좋은 날씨인 요즘이다.

집에 돌아오니 주문한 책이 도착했다.

이제 곧 여름이 오는 것을 알려주는 듯이

상자에서 꺼낸 책들도 제법 ‘후끈‘한 온도를 품고 있었다.