-

-

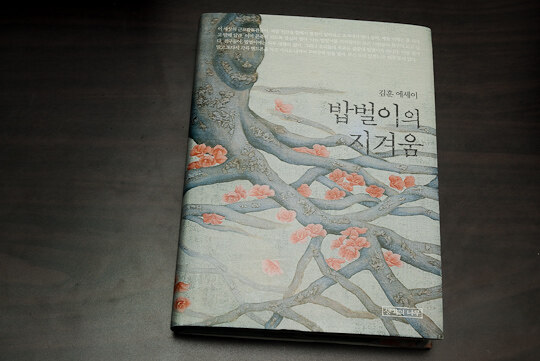

밥벌이의 지겨움 - 김훈 世設, 두 번째

김훈 지음 / 생각의나무 / 2007년 6월

평점 :

절판

김훈의 글은 종이 위에 연필로 씌여진다. 김훈은 종이위에 연필로 써야만 한줄 한줄 온 몸으로 글을 밀고 나가는 느낌이 든다고 말했다. 그는 글쓰기를 강도 높은 육체 노동으로 비유하는데, 김훈의 문장을 보고 있으면 매초 매시 거대한 삶을 밀고 가는 순교자의 모습이 떠오른다. 이 순교자의 모습에서 보는 이를 초죽음으로 만드는 피로가 쏟아져 나온다. 김훈의 문장은 사람을 녹초로 만든다.

이 글은 김훈이 자전거 여행을 하고 놀고 누군가의 글 위에 평을 하고 또 누군가와 인터뷰한 내용들이 담겨 있다. 모두 김훈의 에세이에서 익숙한 풍경들이다. 또 다른 산문집 '자전거 여행'과 '바다의 기별'을 짬뽕해 놓은 듯 하다. 삶의 스펙트럼이 그렇게 넓은 사람 같지는 않다는 생각이 들었다. 아니면 이미 나와있는 에세이가 너무 많거나.

김훈의 문장을 한 마디로 요약하면 '한 마디로 요약할 수 없다'이다. 그의 문장에는 '수 많은 역사가 담겨 있다' 라고 말하고 싶지만, '수 많은'이라는 단어로 일단락 짓기에 김훈의 문장은 너무나 '깊고 넓다'. 내가 어떻게 이 책을 말할 수 있을까? 굳이 말한다면 '말할 수 없다'이다. 나의 평은 이토록 초라하고 민망하다.

<이미지출처: http://bonjo6z.egloos.com/5251946>

김훈의 문장에선 거친 마초의 냄새가 난다. 문장은 섬세하디 섬세한데 여성성은 느껴지지 않는다. 김훈의 얼굴은 사랑방에 눌러 앉아 온종일 침묵하는 가부장의 모습과 겹쳐진다. 그는 온 몸으로 밀고 나가며 문장을 쓴다라고 했는데, 내가 생각엔 밀고 나가는게 아니라 위에서 아래로 누르는 거다. 기계에 들어간 반죽 덩어리가 고운 면발이 되어 나오듯 그는 온 몸으로 눌러 문장을 낸다. 이렇게 나온 문장은 뜨거운 물에 빠져 한 동안 삶아지다 이내 시원한 물에 식혀져 차가운 놋쇠 그릇에 담겨 나온다. 김훈의 문장은 '깊고 넓으며' 또한 '차갑고 뜨겁다'.

김훈의 문장엔 아스라히 사라져 가는 모든 것들에 대한 회한과 상념이 담겨 있다. 김훈은 여름 내내 시끄럽게 울어 대다 찬바람이 불자 울음을 멈춰 버린 벌레들의 시체를 찾아 숲으로 간다. 늦가을 기나긴 여행을 떠나는 철새의 주검을 찾아 들판으로 나가기도 한다. 하지만 끝끝내 벌레와 새의 시체를 찾을 수는 없다. 김훈의 문장은 '뜩'하고 나타났다 갑자기 사라져 버리고 마는 것들의 과거를 더듬는다.

그러던 김훈은, 어느날 강둑에 앉아 나비의 최후를 목격한다. 나비는 꽃 위에 앉아있다 바람에 씻겨 사라졌다. 벌레가 시체를 남기지 않는 이유는 바람 때문이었다. 벌레는 바람에 날려 무로 되돌아 갔던 것이다.

그렇다면 새는 어디에서 죽는가? 새들은 따뜻한 곳과 먹이를 찾아 바다 위를 나른다. 그러나 바다에는 오로지 바다 뿐이다. 바다는 잠시 쉬어갈 틈도 주지 않는다. 기진한 새는, 바다뿐이 없는 바다 위에 떨어져 시체가 된다. 바람이 불고 파도가 치면 새의 시체가 만든 최후의 물결마저 지워지고, 차가운 바다가 시체를 삼킨다.

김훈의 문장엔 가 닿을 수 없는 곳에 대한 동경과 한계 지워진 땅에 대한 경탄이 담겨있다. 김훈은 자전거로 여행한다. 자전거는 바다를 건널 수 없다. 바다를 건널 수 없는 자전거는 바다 너머 저 곳을 바라보며 하염없이 주저 앉는다. 그리고 주저 앉은 그 자리에서 소금이 듣는 염전을 바라보거나 만선에 흐트러진 밧줄을 본다. 만선과 염전의 수확은 풍요와 결실의 상징일진대, 김훈의 문장은 이 모든 것들을 쓸쓸히 만들어 버린다. 그것은 더 나아갈 수 없는 자전거의 비애와 더 나아가지 못하는 곳에서 피어나는 거룩한 생명의 신화가 짬뽕된 결과일 것이다.

어느날 김훈은 자전거를 버리고 10일로 계획된 어선을 탔다. 가 닿을 수 없는 곳에 대한 최초의 여행. 하지만 흔들림에 익숙하지 못한 몸이 말을 듣질 않았다. 흐트러진 밧줄을 부여 잡고 그물을 끌어 당기려 했지만 선원들은 번거로운 그를 만류했다. 결국 흔들림에 이기지 못하고 김훈은 돌아오는 배로 갈아탔다. 10일로 계획된 어선에는 4일만 머물렀다.

김훈의 아버지는 일제시대, 독립운동가 김구의 수발을 들었다고 한다. 해방 후에는 무협지를 써 밥을 벌었다. 하지만 밥을 벌었던 시간이 길지는 않았던 것 같다. 김훈은 인터뷰에서 '어린 시절 가난했기 때문에 가난하게 사는 게 싫었다'고 말했다. 그는 또 젊었을 때의 가장 큰 고민이 '먹고사는 데 대한 공포'였다고도 했다. 일제 시대, 독립운동가 김구의 수발을 들었던 아버지의 아들, 가난한게 싫었던 그 아들은 소설가가 되었다.

밥벌이는 지겨운 것인가? 김훈은 '노는게 신성하다'고 했다. 노동은 숭고하지만, 인간의 삶에있어 불가피하기 때문에 존속되는 것이다. 김훈은 오늘도 종이 위에 연필로 글을 쓴다. 악전고투, 한줄 한줄 온 몸으로 밀어낸 문장이 폭염 속, 한톨 한톨 돋아나는 소금처럼 쌓여 글이 된다.

김훈은 이 글을 팔아 밥을 번다.