-

-

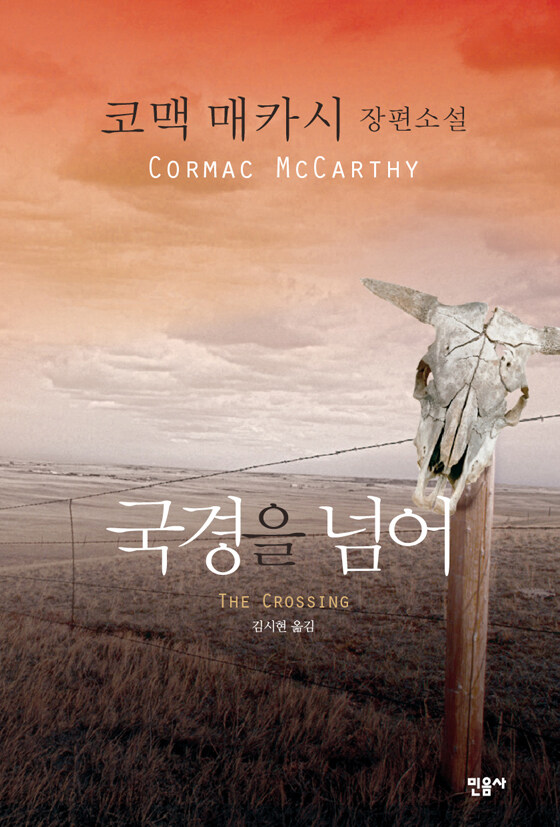

국경을 넘어 ㅣ 민음사 모던 클래식 43

코맥 매카시 지음, 김시현 옮김 / 민음사 / 2011년 3월

평점 :

품절

소년은 어느날 잠에서 깨 늑대를 바라보았다. 늑대는 무리를 지어 눈 밭을 달려 가고 있었다. 눈 덮인 초원에 따뜻한 콧김을 내뿜던 송아지 한 마리가 순식간에 먹이로 변했다. 파리한 달 빛을 반사하는 새하얀 눈 위로 송아지의 새빨간 핏줄기가 뚝뚝 녹아 들어갔다.

순간 우두머리 늑대가 고개를 돌려 소년이 있는 곳을 바라 보았다. 소년은 도랑에 납작이 엎드렸다. 바람이 눈보라를 일으키며 산 기슭을 때렸다. 펄떡 펄떡 뛰는 소년의 심장 소리가 늑대의 귀에까지 들리는 듯 싶었다. 늑대는 곧이어 눈 위에 코를 박고 킁킁 대더니 만찬에 만족한 듯 길게 울음을 내지르고는 소년을 지나쳐 산 위로 달렸다. 곧이어 무리들이 늑대를 따랐다.

소년의 이름은 빌리 파햄이다. 17살 이었다. 아버지와 어머니, 동생과 함께 목장을 운영하고 있었다. 멕시코에서 넘어온 늑대 한 마리가 목장의 송아지를 잡아 먹었다. 아버지와 빌리는 덫을 쳤으나 늑대는 영리했다.

어느날 빌리는 자신이 늑대의 마음을 알아버린 것 같은 생각에 사로잡혔다. 빌리는 모닥불이 타고 남은 시커먼 잿덩이 아래에 커다란 덫을 설치한 뒤 집으로 돌아와 저녁을 먹고 침대에서 잠들었다. 눈을 떴을 땐 아직 여명의 어스름조차 이른 캄캄한 밤이었다. 빌리는 마구간으로 가 말 위에 안장을 얹은 뒤 안장 주머니에 소총을 꽂고 덫을 향해 떠났다. 두 시간 남짓 말을 타고 도착한 곳에서, 빌리는 아몬드 빛 눈동자를 커다랗게 확장시킨 암늑대 한 마리와 눈이 마주쳤다. 늑대는 새끼를 베고 있었다.

소년은 늑대를 멕시코로 되돌려 보내 주겠다고 다짐했다. 소년은 늑대에 재갈을 물리고 밧줄을 묶어 말 뒤에 매단 뒤 국경을 넘어 그렇게, 세상으로 나아갔다.

멕시코에 도착한 빌리는 밀수꾼으로 오해받아 늑대를 빼앗겼다. 늑대는 사슬에 묶여 축제를 떠돌다 투견장으로 끌려가 생사를 건 진지한 싸움에 빠져 들었다. 거의 두 시간, 그 동네의 모든 개들과 사투를 벌인 늑대는 땅바닥에 주저 앉아 몸을 일으키지 못했다.

소년은 성큼성큼 늑대에게 다가가 피투성이 머리를 향해 소총을 발사했다. 늑대의 가죽을 챙기러 올라온 사람에게 소년은 자신이 갖고 있던 윈체스터 44구경 소총을 줘버리고 늑대의 시체를 가져갔다. 늑대를 엎고 천막을 빠져나가는 소년 앞으로 악당들이 길을 열어 주었다. 소년은 늑대를 산에 묻고 돌을 올려 놓은 뒤 말을 타고 고향으로 돌아갔다. 그곳에서, 소년은 세상에서 사라져 버린 부모와 사라져 버린 부모가 남긴 피투성이 매트리스를 마주했다. 강도들이 산탄총으로 아버지와 어머니를 날려 버리곤 말들을 훔쳐 달아났다. 살아남은 건 목이 잘려 짖지 못하는 개 한 마리와 동생 보이드 뿐이었다.

빌리는 동생과 함께 또다시, 멕시코로 떠난다. 잃어버린 말들을 찾기 위해. 그러나 말들을 되찾았을 때, 빌리는 동생을 잃었고, 동생의 마지막을 대면하는 순간 말들은 뿔뿔히 흩어져 버렸다.

'국경을 넘어'는 코맥 매카시의 국경 삼부작 중에서도 가장 잔혹하고 우울한 작품이면서 동시에 최고로 아름다운 작품이기도 하다. 소년은 무언가를 되찾기 위해 국경을 넘지만 오히려 돌아오는 건 상실의 아픔 뿐이다. 아버지의 말을 타고 터벅터벅, 말라 비틀어진 초원을 가르지를 때 마다 그 갈라진 틈새 사이로 선과 악이 구분없이 튀어나와 소년의 가슴을 꾹, 움켜쥔다. 이 잔인한 세계가 진실이든 아니든, 중요한건 이 모든게 소년이 살아내야 하는 단 하나의 현실이라는 것이다. 소년은 마침내 이 사실을 깨닫지만 그 고독을 함께 나눌 사람은 이제 어디에도 남아 있지 않다.

빌리는 어째서 이 여행을 시작했을까? 소년은 덫에 걸려 헐떡대는 늑대의 아몬드빛 눈동자와 마주치는 순간 지금까지 경험해 보지 못한 미지의 세계가 활짝 열리는걸 알아챘다. 소년은 그 너머에 무엇이 있는지 알 수는 없지만 자신이 기어이 그 길을 걷고 말 것이라는 걸, 그리고 그 안에서 자신이 잃어야 할 것이 무엇인지를 어렴풋이 깨닫고 있었다.

누군가는 세계가 악한거라고 말할 지 모른다. 소년을 가시밭 길로 내몰은 건 이 세계이며, 그것은 칠흑같은 입을 벌리고 있다 이 곳으로 나아가는 인간을 집어삼키는 것 외에는 아무런 관심도 없다고 말할지 모른다.

그러나 세계는 그저 존재할 뿐이다. 거기엔 특별한 의도도 선악도 없다. 세계가 어떤 속삭임으로 인간을 유혹하든 결국 국경을 넘는건, 말을 탄 인간이다. 그 황량한 구분선 위로 발을 내딛을 때 마다 가슴에 섬뜩한 상처가 새겨지는 줄 알면서도 소년은 걷고 또 걸어 비로소 어른이 된다.

<출처: Flickr.com, say.today>

이 소설은 분명 압도적인 슬픔을 그리고 있지만 문장 하나하나가 외치는 비명은 오히려 침묵에 가까울 정도로 담담하다. 아마도 여기서 오는 아이러니가 더욱 거대한 무게가 되어 읽는 사람의 가슴을 그토록 짓누르고 있는 것이리라.

책을 덮고 나면 이 압박감이 사라질 거라 생각하지만, 무게를 견디지 못하고 균열을 일으킨 마음은 마침내 마지막 문장을 읽는 순간 거친 파열음과 함께 산산조각나 버린다. 그리고 그 안에 웅크리고 있던 차가운 바람은 마치 기다렸다는 듯 거칠게 휘돌아 나가며 파편들을 이리저리 흩으려 놓는다.

남겨진 시간에 우리가 할 수 있는 유일한 일은, 황량해진 마음 구석구석을 돌아다니며 흩어진 파편들을 긁어 모으는 것 뿐이다.