-

-

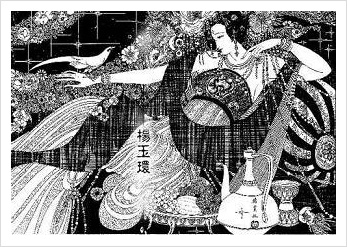

색色, 광狂, 폭暴 - 제국을 몰락으로 이끈 황제들의 기행

천란 엮음, 정영선 옮김 / 시그마북스 / 2010년 12월

평점 :

절판

중국 최초의 통일국가인 秦나라 영호해부터 明나라 희종에 이르는 역대 왕조에서 기행으로 오명을 뒤집어 쓴 20인의 왕과 황제들의 면모를 시시콜콜 엮은 책이라 하겠다. 무소불위의 권력을 차지한 국가의 지존인 이들인 만큼 그네들의 일거수일투족에 관심이 집중된 것은 지극히 당연한 일이지만 취향과 일상, 또는 성향과 기질에 국가의 존폐를 전적으로 대입하는 것은 지나친 해석으로 보인다. 다만, 수록된 20명의 제왕들의 기괴한 면면과 관련하여 만들어 진 성어(成語)를 비롯하여 시(詩)와 사(詞), 회화는 물론 상업문물 등 문화적 현상들에 대한 다채로운 모습들을 볼 수 있는 즐거움은 무성하여 일종의 문화사로서 이해하기에는 그 정보의 양이 풍성하다 할 수 있다.

일례로 수(隨)나라의 멸망을‘양제’의 호색(好色)과‘겉치레 공정’과 같은 개인적인 사 치성향과 성적 탐닉과 결부시키고 있지만 이는 역사를 극단적으로 편협하게 만들어버린다. 오히려 세 차례에 걸친 고구려 정벌 원정의 실패나 대운하 건설과 같은 국가재정 및 백성의 피폐를 야기한 결정적인 사건을 외면하는 결과를 낳는다. 물론 집중된 일인지하의 통치권력을 휘두르는 제왕의 역할이 지대한 것은 사실이지만 관료와 제도, 국제질서 등 대내외 정치경제환경을 배제하고서는 역사의 책임을 한 사람에게 물을 수 있는 성질의 것은 아니다. 따라서 폭넓은 역사인식을 부여하고자 했다는 엮은이의 포부를 그대로 신뢰하기에는 부족하다.

치성향과 성적 탐닉과 결부시키고 있지만 이는 역사를 극단적으로 편협하게 만들어버린다. 오히려 세 차례에 걸친 고구려 정벌 원정의 실패나 대운하 건설과 같은 국가재정 및 백성의 피폐를 야기한 결정적인 사건을 외면하는 결과를 낳는다. 물론 집중된 일인지하의 통치권력을 휘두르는 제왕의 역할이 지대한 것은 사실이지만 관료와 제도, 국제질서 등 대내외 정치경제환경을 배제하고서는 역사의 책임을 한 사람에게 물을 수 있는 성질의 것은 아니다. 따라서 폭넓은 역사인식을 부여하고자 했다는 엮은이의 포부를 그대로 신뢰하기에는 부족하다.

성적 욕망과 폭력성 및 광기는 그 기원의 동일성을 말하는 서구문화처럼 동양에서도 그 기질이 함께 논의되는 것을 보면 불가분의 관계성을 지니고 있음을 굳이 회피할 것은 아닌 것 같다. 그래서인지 소개되고 있는 제왕들의 기벽을 보면 대개는 이 세 가지는 거의 일체화되어 따라다닌다. 5세기 남송(南宋)의 폐제 유자업의 경우, 누이, 고모와 근친상간를 벌이는 광적이기조차 한 방탕, 음란함은 물론이고 사람 죽이는 것이 일종의 유희(遊戱)였다고 하니 삼위일체의 전형적인 사례라 할 것이다.

특히 남송이란 나라의 경우를 보면 제위에 오른 유씨들이 모두 병적이고 괴팍한 난폭성으로 모두 신하들이나 자식에 의해 목숨을 잃었다는 것은 그들의 유전적 기질의 연구에 대한 어떤 자료로서의 가치까지 느껴진다.

색(色)은 본성이고 인간의 열정을 불러일으켜 수많은 문화적 영감을 탄생시킨 것을 우린 부인 할 수 없다. 폭력과 공포라는 色의 한 특징에서 그 본질을 탐색하기도 하지만, 이처럼 아름다움, 관능성, 미적 예술성이란 측면에서 찾을 수도 있다. 6세기 진(陳)나라 후주 진숙보에게서 볼 수 있는데, 비록 정치적으로는 무능함을 떨쳐낼 수 없지만 그가 총애하였던 귀비(貴妃) 장려화에 대한 극찬, 그래서 「옥수후정화」라는 詩까지 전해져 오니, 그 나라 백성이야 안타깝지만 역사는 오늘의 우리에게 色의 그 절묘한 본성을 풍성하게 음미하도록 해주지도 않는가? 이러한 예술가 기질이 뛰어난 황제로는 12세기 송(宋)나라 휘종을 또한 들 수 있는데, 음악과 회화, 서화집의 편찬 등 예술가로서의 자질을 유감없이 발휘했으나 당대에는 예술이란 경망스러움과 천박함의 대명사였던 모양이다. 그러나 과유불급(過猶不及)이라 했던가, 그의 예술과 색의 지나침은 역시 국가의 쇠망으로 이어졌다하니 애석하다. 황제로 태어나지 않았으면 행복했을 사람들이 권력의 한 복판에서 얼마나 고통스러웠을까...

한편 당(唐)나라 희종, 일명 환관들이 추대한 황제라는 의미에서‘문생천자’로 불린 이현을 통해 내관이 통치하는 나라에 불과했던 이웃에게 우리의 삼국이 지리멸렬했다는 것은 참으로 뜻밖의 역사로 다가온다. 황제의 정치참여를 배제하기 위해 어린 황제의 등극을 도모했던 당의 권력체제가 만들어 낸 것이 바로 그들의 황제였다는 것인데, 결국 이들은 색(色)에 둘러싸여, 쾌락과 유유자적만을 위해 존재했던 어떤 의미에서는 정치 제의(祭儀)의 희생양이었던 모양이다. 이후 五大十國(5대10국)의 분열이 시작되었다니 사실 황제의 색광폭(色狂暴)이 국가의 멸망이나 분열을 초래했다기보다는 관료들의 무능과 부패, 환관정치의 비뚤어진 권력의 탐욕이 야기한 것이라 하여야 할 것이다.

어째든 BC 1세기의 한(漢)나라 성제의 육욕에 대한 탐닉역시 국가 멸망의 원인으로 이야기되고 있지만, ‘온유향(溫柔鄕: 따뜻하고 부드러운 것, 또는 미인의 처소, 미인의 부드러운 살결을 이르는 말)’, 그가 사랑했던 합덕의 품에서 눈을 감을 수 있었으니 이승의 복은 모두 누리고 간사람 아닐까? 중국 제왕들의 내밀한 기록을 통해 엿보는 역사의 일면은 그자체로 재미있는 소재임은 분명하다. 더구나 하나쯤 은밀한 야설을 제법 멋스럽게 전달하기에 그만인 이야기들로 넘쳐나서 즐겁기도 할뿐더러, 틈틈이 인용되는 시와 사(詩詞)들의 풍미와 의외의 역사적 의미를 지닌 사건들을 만날 수 있어 기대치 못한 지적 수확을 거둘수도 있는 저작이다.