-

-

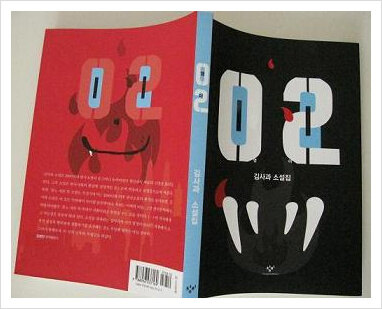

영이 02 - 김사과 소설집

김사과 지음 / 창비 / 2010년 12월

평점 :

이 소설집 마지막에 수록된 「매장」이란 단편에는, 지도로만 이루어진 한 권의 책, “잡지이자, 여행기이자 소설이며(....)일기이자 사진이며 백과사전이 될 그러한 책, 그것은 책이 아닐 것이다.” “그건 너무 이상해서 보는 사람들은 모두 눈이 머는 편이 나을 것이다.”라는 주인공‘나’와 ‘y'의 기획이 있는데, ‘김사과’의 작품들에 대한 한 문장의 정의라 할 수 있을 것 같다.

비위가 상하는 무심한 살인과 흐르는 피, 그리고 도시와 세상을 향한, 인간인 자신에게, 모든 인간들에게 퍼붓는 증오와 분노는 낯선 괴이함이다. 다만 우린 이토록 이상한 이야기를 이해할 수 있다는 점에서 역겨운 공포 아닌 공포, 고통 아닌 고통과 함께하고 있음을 부정하기 어려워진다.

소설은 이러한 분노와 증오의 원인을 탐색하는 과정이며, 그 실체를 깨닫는 순간, 바로 그 해답을 발견하는 순간에 내닫게 되는 인간의 모습이기도 할 것이다.

사회가 만들어낸 타율성에 길들지 않으면, 사회가 요구하는 얽매임에 종속되지 않으면 결코 삶이란 존재하지 않는 것처럼 되어버리는데, 이러한 구속적 삶의 존재가 감수해야하는 고통을 벗어나는 것, 즉 완전한 해방이란 것, 그것을 알아버리면 동공이 부채살처럼 확대되고 떡 벌이진 입과 같은 형상을 하게 될 것이다. 모두가 평소에는 잊고 지내는 그 공포.

다리미로 민 것 같은 얼굴, 실리콘이 박힌 얼굴, “분홍색 푸들”처럼 하고선 뒤뚱거리는 아무런 생각조차 없는 인간들을 바라보는 것은, 그래 사실은 별 감흥조차 없지만, 잔잔한 멀미와 비웃음이 비어져 나오는 것은 어쩔 도리가 없기도 하다.

다리미로 민 것 같은 얼굴, 실리콘이 박힌 얼굴, “분홍색 푸들”처럼 하고선 뒤뚱거리는 아무런 생각조차 없는 인간들을 바라보는 것은, 그래 사실은 별 감흥조차 없지만, 잔잔한 멀미와 비웃음이 비어져 나오는 것은 어쩔 도리가 없기도 하다.

물질의 풍요, 기계적 편의성, 신체를 한낱 부품정도로 이해하는 인간들에게서 진정“무지는 행복의 충분조건”임을 확신케 한다. “심지어 자신이 행복하다고까지 생각하는” 괴물들은 “무지가 모든 오류의 충분조건”이기도 한다는 것을 증명해주기까지 한다. 그러니 이 모든 것을 알고 있는 사람은 얼마나 불행하겠는가! 말이다.

꿈과 환상으로 지탱되는 이 도시, 서울의 세계, 여기서 단 한순간이라도 자신을 위한 삶을 사는 인간은 얼마나 될까? 매순간 타인들에게 증명되고 갱신되기 위해 사는 삶, 단지 살기위해서 사는 삶에 초점 잃은 눈을 희번덕거리며 그 초라함도 모르고 허우적거리는 정말 함께하는 것이 싫은 인간들에게 영원한 안식을 선사하고 싶은 충동이 왜 안 일겠는가? 소설 속 인물들의 정신 분열적인 심리와 행동들, 그 가학적이고 충동적인 폭력과 살인은 그 자체로서도 진실이지만, 반대 방향, 즉 오늘의 인간무리들이 보이는 작태 또한 정신병자이기는 매한가지 일 것이다.

차바퀴에 손이 깔려 엎어진 노파의 구원을 무시하고 지갑 속 돈을 훔쳐내곤 살해하여 상자에 구겨 넣고는 “이미 죽었다고 해도 믿을 만큼 늙어빠진 할머니”이니 “죽은 거나 마찬가지였잖아요?”하는 항변이나 그래서 그건 거의 살인도 아닌 것이고, 거의 살인이니까 정말 살인은 아닌 거라는 주장은 세상에 대한 그 증오의 강도가 과연 어떤 것인지를 가늠케 하는데, 좁은 골목길의 버려진듯한 국밥집 여주인을 칼을 휘둘러 살해하는 순간 발기한 자신을 깨닫는 소름끼치는 잔혹성에도 불구하고 여전히 화가 난 자신의 감정에만 귀 기울이는 것은 정신분열증의 오늘의, 한국사회의 초상이기도 하다.

그래 모든 것은 내 탓이 아니고 “모든 것을 타인의 의지로 해 왔”으며, “타인의 욕망을 대리”한 것이 ‘나’이니 내가 가책을 느낄 것은 없을 것이다. 이 역설의 역설만큼 수록된 8편의 소설은 잔인하게 이 사회를 후려치고 있다. 아니 천연덕스러운 냉혹함으로, 그러나 명료한 사회분석적 통찰을 안고 말이다.

뉴욕의 어느 한 구석을 닮아가려는 그 머저리 같은 지향성의 도시, 서울, 그리고 그 속의 인간들, 과연 그 끝은 어디인지 알고는 있기나 한 것인지, 자신들이 지금 어디로 가고 있는 것인지 아는 것인지...그녀의 진단처럼 우리가 빠져나갈 그 어떤 구멍도 없다는 절망감은 결국 이 사회를 이루는 역겨운 장치들을 거부하는 발작적 증상, 바로 정신분열의 상태로 터져버릴 수밖에 없는 것일 게다. 그녀의 前作 장편『풀이 눕는다』에서 말하고자 했던 세상의 추레함과 비루함, 그리고 삶의 흉물스러움 대한 도발의 생생한 모습들을 이 작품집에서 발견하는 것은 내겐 충격적인 시간이었다 하겠다. 김사과에 자꾸 빠져든다...