-

-

빛과 실 - 2024 노벨문학상 수상 강연문 수록, 2024 노벨문학상 수상작가 ㅣ 문지 에크리

한강 지음 / 문학과지성사 / 2025년 4월

평점 :

이 땅의 역사 속에서 호흡하고 있는 고통과 참담한 상처는 그저 사라지는 것이 아님을 통절하게, 그 이해를 지닐 수 있는 지극한 살핌의 능력을 일깨웠던 작품으로 나는 『작별하지 않는다』를 기억한다. 그건 아마도 시인의 물음처럼 “과거가 현재를 도울 수 있는가? 죽은 자가 산 자를 구할 수 있는가?” 라는 현재를 살고 있는 우리네의 삶에 와 닿은 고뇌어린 과제요, 각성의 문제일 것이다. 시인은 노벨문학상 수상 강연문을 통해 이렇게 답하는 듯하다. “어떤 한 순간에는 (....).혼들과 함께, 단 한 순간 삶으로 건너 올 수 있지 않을까”라고. 우리 둔감한 자들은 어렴 풋 이 글을 통해 그 순간들을 공유할 수 있는 것일 게다.

그 때문이었는지는 모르겠지만 나는 『작별하지 않는다』 이후, 작가 내면의 풍경에 보다 다가가고 싶었다. 이 작은 책이 그러한 욕심을 조금은 충족시켜주었을 것이다. 시인의 생생한 목소리를 통해, 기(旣) 출간된 작품들을 집필하게 된 계기나 동기, 의도했던 글의 방향이나 그 여정에서 지녔던 감성과 생각들, 쓰기의 행위 자체로부터 파생되었던 사념들을 통해 시인과 작품의 숨결에 보다 더 다가가는 읽기가 되었다.

무엇보다 「북향 방」, 「(고통에 대한 명상)」, 「소리(들)」 등 몇 편의 시(詩)들과, 산문 「북향 정원」과 「정원 일기」는 『작별하지 않는다』를 쓰는 과정에서 자신이 “구해지는 부수적 결과”였음을 말하듯, 시인의 글쓰기가 생명 쪽으로 가게 되었음의 증거들로 이해해도 될 것만 같다. 그럼에도 시인의 이 세계에 대한 인식은 ‘햇빛 아래 고요히 마주 앉아 있을 때조차 비명 소리와 신음, 울부짖음 속에 있음을, 이 세상에서 하루 더 사는 자신(詩「소리(들)」,Ⅰ 단성부에서)’을 매 순간 잊지 않는다. 어쩌면 산문 「출간 후에」에서 말하는 “생명의 힘으로 나아가는, 생명을 말하는” 것들에 대한 시인의 이후의 글쓰기는 작별 할 수 없는 고통의 목소리에서 연원하는 사랑에 대한 희망이라는 고된 작업일 것 같다.

그것은 詩 「소리(들)」 ‘Ⅱ 이성부’의 마지막 연(聯), “살아있는 한 어쩔 수 없이 희망을 상상하는 일/ 그런 것을 희망이라고 불러도 된다면 희망은 있어”의 산 자로서 가지는 희망에 대한 상상, 어쩌면 「정원 일기」속 벌레에 괴롭힘을 당하면서 기어이 일곱 송이 불두화를 피어내는 그 경이로움에 이르는 손길인지도 모르겠다. 하얗게 잎사귀를 마르게 하는 응애를 없애기 위해 잎사귀 하나하나의 뒷면에 약을 뿌리고, 닦아내는 손길, 그것이 곧 생명의 이야기이고, 희망이 아닐까?

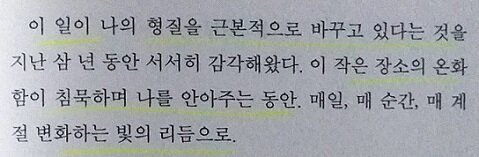

열다섯 평 대지와 열 평의 집, 작은 마당(중정)이 있고, 옥잠과 불두화, 호스타, 소나무가 심겨져 있는 북향집, 그래서 빛을 주기 위해 햇빛을 반사하는 거울 여덟 개를 지구의 자전과 공전에 맞추어 각도를 조절해주며, 함께 속도의 감각을 배우는 대지와 일체가 된 한 섬세한 존재를 보게 된다. 시인의 글쓰기와 닮았다. 죽음에 이를 때까지 계속 씀으로써 빛을 느끼는 작가의 행위가 곧 독자와 이 세계의 그늘에 있는 사람들을 위해 일체가 되어 수시로 반사해 사각의 빛을 쬐어주는 그것일 것이다.

【산문 「북향 정원」, 97쪽에서】

그것이 곧 생명의 얘기이지 않겠는가? 완전히 죽은 줄 알았던 둥글레에서 싹이 트는 것을 바라보며 꼭 죽은 것처럼 보여도 뿌리가 살아 있으면 되살아날 수 있음을 알게 되듯, 네 평짜리 정원이지만 들어 올만한 곳이라고 새들이 생각했음에 으쓱해지는 시인의 기분처럼, 2021년 3월의 어느 날에서 2023년 5월에 이르는 「정원일기」는 외부, 하늘로 열려있는 시인의 내향적 집에 온전히 흐르는 평화의 기분을 공유케 된다. 처음에 들어선 순간 시인이 사랑에 빠진 집의 온화함, 그 태곳적 안전함과 고요는 시인이 말하는 ‘북향의 사람’, 바로 그만이 아는 변하지 않는 빛, “심장에서 심장으로 이어지는 금(金)실”, 바로 그것 일 것이다.

시인의 소품 집이라 표현할 이 빛 같은 책자는 “햇빛이 잎사귀들을 통과할 때 생겨나는 투명한 연둣빛, 거의 근원적이라 느껴지는 기쁨의 감각”을 우리들에게 선사한다. 시인은 남쪽으로 비치는 햇빛을 거울이 되어 우리네에게 반사시켜준다. 그늘에서도 잘 자라도록, 생명의 힘을 넘겨준다. “절망의 바닥에 눕는 새는 죽은 새뿐임을 아는(詩, 「(고통에 대한 명상)」)” 시인은 그래서 “북향 창 블라인드를 오히려 내리고 어둠 속에서 꼿꼿이 기다린다.(詩”, 「북향 방」)” 이제 독자인 나는 생명의 힘으로 나아가는, 생명을 말하는 작품을 기다리게 되었다. 고통을 함께 앓을 수 있게 된 많은 독자들 또한 시인이 온 정성을 다해 시시각각 빛의 각도를 조절함으로써 쬐어주는 거울, 그 거울의 글을 기다릴 수 있을 터이다.