-

-

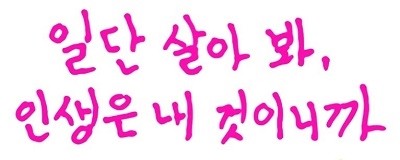

일단 살아 봐, 인생은 내 것이니까 - 풍파 마스터 어르신들의 삐뚤빼뚤 고민 상담

11명의 신이어들 지음 / 카멜북스 / 2022년 10월

평점 :

11명의 신이어들

귀여운 그림으로 만난 어르신들의 삐뚤빼뚤 고민 상담

'똑똑하다'와 '지혜롭다'는 다른 의미입니다.

어느 정도 살아보니 세상에 똑똑한 이들은 넘치지만,

지혜로운 이는 드문 것 같습니다.

지혜는 아는 것에 그치지 않고 실천해나가면서

몸과 마음으로 받아들이는 깨달음이기에 쉽지 않죠.

그래서 '지혜'하면 '연륜'이 연상되는가 봅니다.

평균 나이 만 81세 신이어 카운슬러분들 등장에

삶의 고민들을 털어놓은 2030들처럼

저 또한 질문하고 답을 얻어 가고자 책을 펼쳤습니다.

'신이어 상담소'

조부모 세대와 밀접한 관계를 맺었던 우리 세대와는 다르게

여러 사회·경제·문화적 이유로 청년 세대와 노인 세대 간 갈등이 있거나

교류가 어려울 수 있습니다.

하지만, 두 세대가 서로 어울릴 수 있다는 희망과 믿음으로

교류의 장이 될 신이어 상담소를 시작하였다고 합니다.

온/오프라인으로 소통을 바라고 많은 청년들이 모여들었습니다.

청년들의 고민과 질문은 경험 많은 시니어의 대답으로 이어졌습니다.

서로를 나누었던 단절의 벽에 금이 가기 시작한 것이죠.

서로에게 다가가는 시간, 서로를 알아가는 시간,

서로를 보듬아주면서 위로받는 시간이 되었습니다.

소셜 브랜드로 청년 세대와 노인 세대를 이어주는 플랫폼입니다.

2030 청년 세대가 제품을 기획하고 7080 어르신 세대가 제품을 만들고 포장합니다.

'모든 것이 삐뚤빼뚤해도, 실수가 많아도 괜찮다.

그 자체가 매력이자 차별화 포인트, 작품이다.'

'아립앤위립'

빈곤 노인, 폐지 수거 노인과 함께 새로운 일을 시작하는 사회적 기업입니다.

소셜 브랜드 '신이어마켙' 운영뿐 아니라 다양한 창구로 노인 세대 일자리를 만들며

노인 빈곤 문제 해결에 앞장서고 있다고 합니다.

20대 청년부터 70대 시니어까지 구성원을 '식구'라 표현하는 기업.

청년 세대들의 공동체 의식에 감복하였습니다.

그들 스스로도 청년 세대로서 고민이 클 텐데 개인적 성장에 집중하지 않고,

사회적 약자에 눈을 돌려 그들의 존엄에 힘쓰는 모습이 멋지고 아름답습니다.

세상 속 숨은 영웅을 만났네요. 고마운 이들입니다.

깊은 응원을 보냅니다.

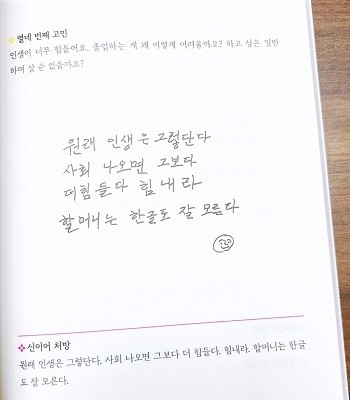

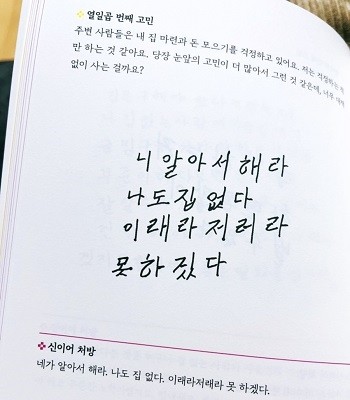

가족 - 건강 - 사랑 - 진로 - 돈 - 일 - 삶

중요한 7가지 주제로 나누어 청년들의 고민에

어르신들이 손수 적어주신 그들만의 답을 엮어 구성하였습니다.

고민과 질문은 살아가면서 끊임없이 던지게 되는 것이었습니다.

답은 진지하다가도 엉뚱하고 새로우면서도 묵직했습니다.

유머와 진지를 쉴 새 없이 오가는 유쾌 통쾌한 어르신들의 세계에

웃었다 울었다 빠져들었죠.

새기고 싶은 말씀들이 많았지만, 특히 기억에 남는 답변들이 있네요.

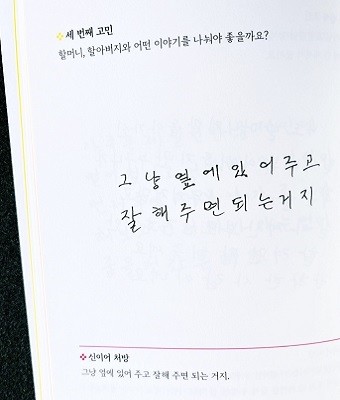

<가족> 시간 있을 때 더 잘해 주고

"그냥 옆에 있어 주고 잘해 주면 되는 거지."

그렇죠. 옆에 있어 드리는 게, 자주 전화드리고 찾아뵙는 게 중요하죠.

서로 알면 알수록 이야깃거리는 더 풍성해질 거니까요.

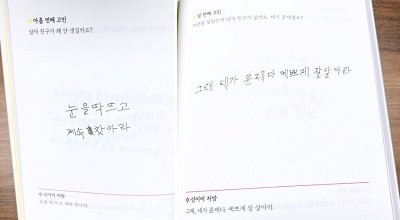

<사랑> 몰라, 나도. 연애 박사가 아니니까.

Q. 남자친구가 왜 안 생길까요?

A. 눈을 딱 뜨고 계속 찾아라.

Q. 24년을 살았는데 남자친구가 없어요. 제가 문제겠죠?

A. 그래, 네가 문제다. 예쁘게 잘 살아라.

연애 박사 아니라고 하시더니 매운 답변을 내주셨네요.

<진로> 희망을 가지고 네가 잘하는 거 찬찬히 살펴봐라

등을 토닥여주는 따뜻한 할머니의 손길같이 다가옵니다.

꼭 안아주고 다독여주시는 것 같네요.

힘내라. 힘내겠습니다. 그래야겠죠? ^^a

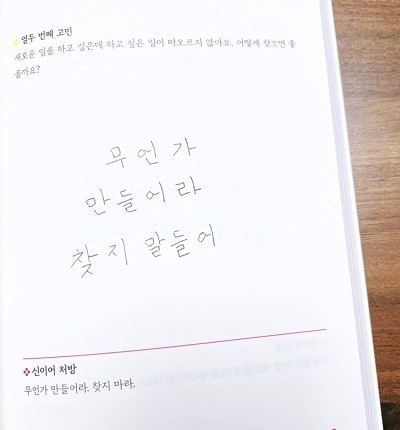

Q. 새로운 일을 하고 싶은데 하고 싶은 일이 떠오르지 않아요. 어떻게 찾으면 좋을까요?

A. 무언가 만들어라. 찾지 마라.

묵직하게 한방 맞았네요.

스스로 만들어가라는 말씀에 좀 더 고민하고 생각해 봐야겠다 싶어집니다.

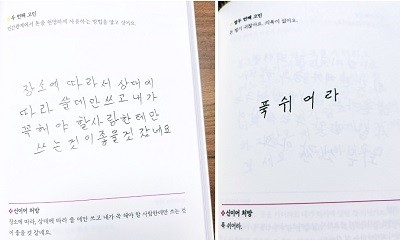

<돈> 씀씀이가 헤프면 배가 고파 봐야 안다

"장소, 상대에 따라 쓸 데만 써라."

"푹 쉬어라."

중요한 말씀이네요. 기억하겠습니다.

고민하는 청년을 생각하며 한자 한자 마음을 담아 꾹꾹 눌러쓰셨을

어르신들이 떠올라 마음이 뭉클해지고 온몸이 따뜻해졌습니다.

모르면 모른다, 아는 한도 내에서 도움을 주고자

열심히 상담해 주신 어르신 열한 분 모두 감사드립니다.

덕분에 위안과 격려 한가득 받았습니다.

계속되는 하루, 오늘을 허투루 쓰지 않고 의미 있게 보내야겠습니다.

고마운 마음으로 살아가야겠습니다.

어르신들의 그림과 글로 가득 찬 이 책의 여운이 오래갈 듯합니다.

감사합니다. 기억할게요.

<출판사에서 제공받아 주관적으로 작성한 서평입니다>