독서는 모름지기 자극이다.

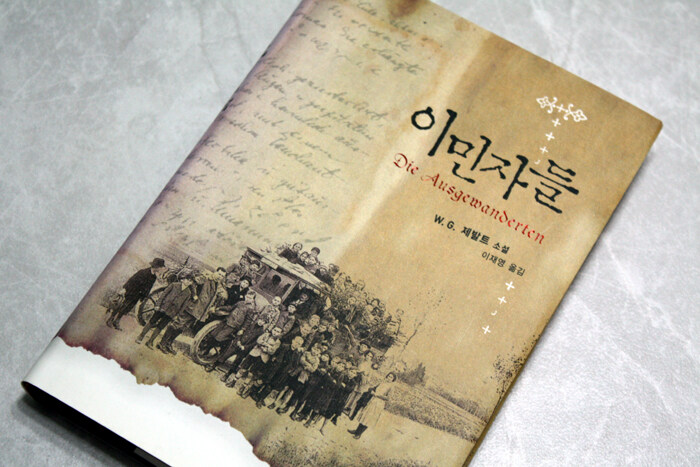

그레이스님의 리뷰를 보고 나서, 11년 전에 사서 4년 전에 읽은 <이민자들>을 서가에서 찾아내서 읽기 시작했다.

언제나 그렇듯, 내용은 하나도 기억이 나지 않았다.

그것은 마치 태사부 장삼봉 앞에서 태극권을 전수 받는 장무기의 그것 같다고나 할까.

책은 11년 전, 파주 북소리 잔치에서 샀다.

그전에 <토성의 고리>를 먼저 만났는데, 창비 출판사 앞 매대에서 <이민자들>을 만났다.

창비 직원분은 나에게 <토성의 고리>도 추천해 주셨다.

그래서 웃으며 이미 그 책은 읽었답니다,라고 대답한 기억이 난다.

그리고 나는 다시 제발트의 <이민자들>을 읽는다.

책장이 술술 넘어간다. 역시 책은 다시 읽는 것이다.

그랬다. 그의 이야기는 고백이라고 표현할 수밖에 없는 내용이었다. 어디가 그렇게 그리우냐고 묻자, 그는 어릴 적에 리투아니아의 그로드노 근처 마을에 살다가 일곱살 되던 해에 가족과 함께 그곳을 떠나 이민길에 나섰다고 대답했다. 1899년 늦가을, 그의 부모님, 여동생 기타와 라야, 그리고 삼촌 샤니 펠트헨틀러와 함께 아론 박트라는 마차꾼이 끄는 작은 마차를 타고 그로드노로 갔다고 했다. - P29

|