-

-

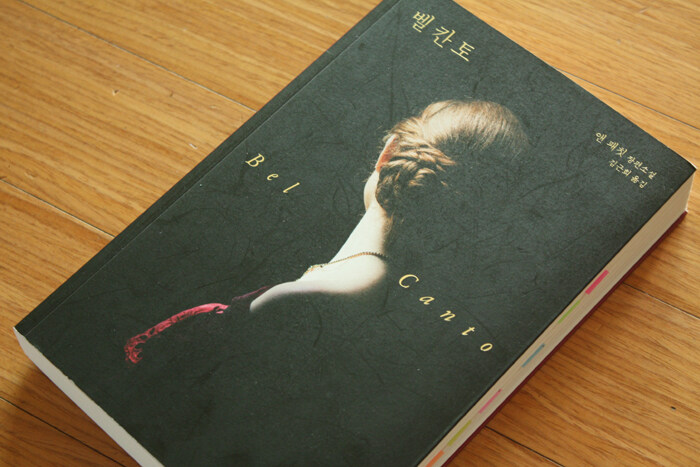

벨칸토

앤 패칫 지음, 김근희 옮김 / 문학동네 / 2019년 1월

평점 :

라틴 아메리카 어느 나라 부통령 관저에서 즐거운 파티가 벌어지고 있었다. 일본 굴지의 기업 난세이 사의 회장 호소카와 가쓰미는 오페라광으로 자신의 사모하는 미국 출신 오페라 가수 록산 코스가 자신의 생일 파티에서 노래를 부른다는 말에 혹해서 그 나라에 대한 투자와는 상관 없이 파티에 참석한다. 원래 대통령도 참석할 예정이었으나, 그놈의 마리아가 나온다는 드라마에 미쳐 참석을 취소한다. 뭐 그럴 수도 있지. 즐거운 파티가 흥을 더해갈 무렵, 무장한 18명의 게릴라들이 출현해서 그들 모두를 인질로 잡는다.

앤 패칫의 소설 <벨 칸토>는 1997년 페루의 일본대사관에 난입한 무장 게릴라들이 700며명의 인질을 잡았던 실제 사건을 모티프로 삼았다. 우리나라 대사도 인질로 잡혔었다고 하는데, 궁금해서 동영상 자료를 찾아보니 당시 페루의 대통령이었던 후지모리가 방탄조끼를 입고 구출된 인질들을 버스에 태워 거리를 질주하는 장면이 보였다. 자고로 위정자들의 쑈는 알아주어야 한다니까.

앤 패칫이 2001년에 발표한 그녀의 네 번째 소설 <벨 칸토>는 그렇게 인질로 잡힌 39명의 남자와 1명의 여자 오페라 가수 그리고 그들을 인질로 잡은 저항군의 이야기다. 처음에 세 명의 저항군 장군과 일당이 잡은 인질수는 더 많았으나, 그들이 관리하기에 너무 많다고 판단한 게릴라들은 다수를 석방하고 감옥에 갇힌 자신들의 동료들을 석방하라는 요구 조건을 내세운다. 대통령까지 인질로 잡았다면 협상이 쉬웠겠지만. 어쩌면 그들이 치밀하게 인질극 계획은 대통령이 드라마 관람 때문에 큰 그림에서 빠지면서 실패한 건지도 모르겠다.

사실 앤 패칫이 그리는 그림은 인질극 자체보다 그렇게 인질로 사로잡힌 사람들 간에 벌어지는 각종 관계에 방점을 찍는다. 정무에 바빴던 부통령 루벤 이글레시아스 아저씨는 인질극 초반에 무장 게릴라들에게 대들었다가 얼굴이 찢어지는 부상을 입는다. 그들은 말이 통하지 않는 상대라는 점을 극명하게 드러낸다. 하지만 인질로 잡힌 이들이 모두 어쨌건 자신의 손님이라는 생각에 도달한 루벤 아저씨는 그들을 지극 정성으로 모시기 시작한다. 집안 청소와 빨래 그리고 다림질로 시간을 보낸다.

페루(아무리 봐도 소설의 공간적 배경은 페루다) 페루 인민을 사랑하는 아르게다스 신부는 자청해서 인질로 남는다고 고집을 부린다. 풋내기 신부는 인질들을 위해 미사를 집전하고 게릴라들에게 고해성사를 베풀고 무엇보다 록산 코스의 노래 연습에 필요한 노래 악보를 구하는 혁혁한 공로를 세운다. 프랑스인 시몽 티보는 새삼스럽게 인질로 잡힌 뒤에 자신이 아내 에디트를 진정으로 사랑하고 있다는 걸 깨닫는다. 그는 나중에 훌륭한 요리사로 변신해서 사람들의 입을 즐겁게 해주는 역할을 맡게 된다. 난세이 사의 중역 가토 씨는 코스의 반주자가 당뇨병으로 죽음 다음, 홀연히 등장해서 영롱한 피아노 연주를 사람들에게 들려준다. 넉 달 반 동안 진행된 인질극의 시간은 인질들에게 자신들이 꼭 필요한 존재라는 걸 알아가는 과정이 아니었을까.

처음에는 게릴라들이 언제 자신들을 언제 죽일지 모른다는 공포에서 벗어나게 된 인질들과 게릴라들 사이에 어느덧 상호신뢰가 쌓이기 시작한다. 가장 큰 공로자는 바로 록산 코스. 소프라노 가수가 부르는 오페라에 모두가 한 마음으로 공감하고 사랑이 싹튼다. 언어의 장벽을 뛰어넘어 감동 그 자체가 아니었을까. 곧 그녀는 만인의 연인으로 등극하기에 이른다. 그리고 또 한 명의 선수는 바로 호소카와 회장의 통역인 와타나베 겐이다. 각국 언어에 정통한 청년은 사소한 인질들의 요구 사항에서부터 그들의 은밀한 요구까지 헌신적으로 받드는 그런 겸허한 자세로 사람들의 호감을 얻기 시작한다.

자, 이제 사랑이라는 조미료가 빠져서는 안 되겠지. 첫 번째 로맨스는 록산 코스와 호소카와 회장이 그리고 다음 주자는 겐과 남자인 줄 알았던 게릴라 전사 카르멘이 주연을 맡는다. 정말 위험한 상황이 연출된 것이다. 이것을 스톡홀름 신드롬이라고 했던가. 부통령 루벤 씨는 게릴라 이스마엘을 자신의 양아들로 삼을 계획을 세우고, 놀라운 노래에 대한 재능을 가진 것이 드러난 세사르는 코스에게 지도를 받고, 카르멘은 연인 겐에게서 언어 공부를 시작한다. 아니 어쩌면 이 모든 것들이 인질극 대처라는 비정상적인 상황에서 벌어진 하나의 우연 혹은 소설적 장치라고 해야 할까.

게릴라들과 인질들 사이에 조성된 부드러운 해빙 무드는 정부군이 시작한 대테러 진압작전으로 모든 것이 순식간에 무너져 내린다. 그동안의 느릿한 전개가 무색할 정도로 그야말로 전광석화 같은 엔딩이었다. 허무하다 싶을 정도로 빠른. 그리고 이어지는 에필로그로 인질 드라마 대단원의 막이 조용히 내린다.

현실에서 벌어진 페루 일본대사관 인질사건과 달리 소설 <벨 칸토>에서는 인간의 마음을 누그러뜨려 주는 음악이라는 장치를 이용한 관계 설정에 좀 더 초점을 맞추지 않았나 싶다. 인질 모두가 사랑하게 된 록산 코스라는 이상향에 대한 동경은 그렇게 밖에 설명할 수 있지 않을까. 사람들은 절박한 순간에 ‘포코 에스페란사’를 찾게 마련이니 말이다. 메신저 메스너가 예고한 비극은 예고 없이 찾아와, 게릴라들과 인질들의 생사를 갈라놓았던 것이다.

실제 사건을 극화하고 노래와 사랑이라는 양념으로 한 편의 멋진 오페라 드라마를 창조한 앤 패칫의 솜씨에 감탄했다. 그렇게 이 세상의 모든 사건들은 작가에게 창작을 위한 하나의 질료로 작용할 수 있겠구나 싶었다.