-

-

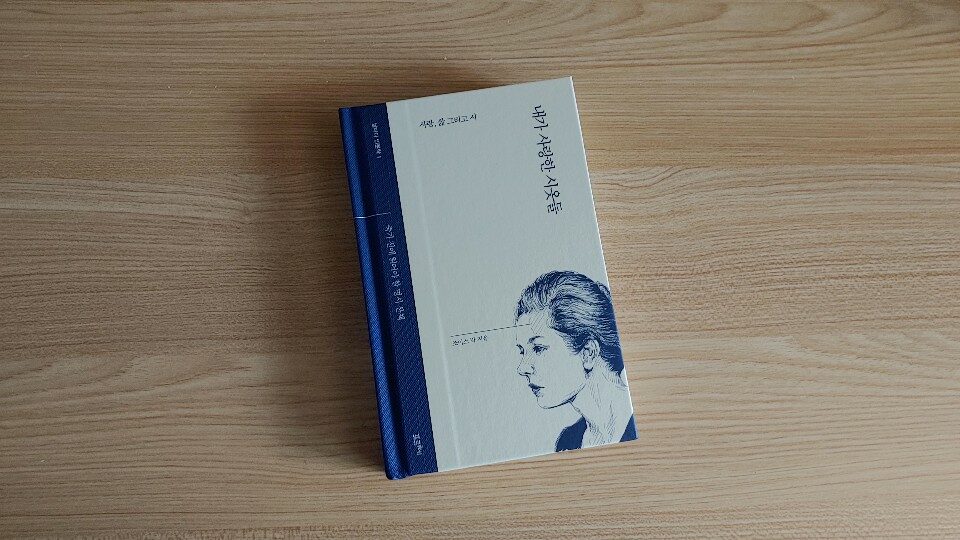

내가 사랑한 시옷들 - 사랑, 삶 그리고 시 ㅣ 날마다 인문학 1

조이스 박 지음 / 포르체 / 2020년 3월

평점 :

구판절판

고등학생 시절 나는 반에서 시집을 읽는 유일한 학생이었다. 시를 읽고 있으면 약속이라도 한 듯 다들 돌아가며 "그게 재미있어?"라고 물어왔다. 그때는 그 관심 아닌 관심이 부담스러워서 "나쁘지 않아. 나름대로 재미있어."라고 답했다.

그때나 지금이나 몇 번을 읽어도 이해가 되지 않는 문장들의 연속을 만나면 그대로 책을 덮어버리곤 하지만, 시집은 여전히 내 손 위에 있다. 왜냐하면, 장황하지 않은 간결한 언어 속에서 내 마음을 울리고 밝혀주는 언어를 건져내는 것이 퍽 재미있기 때문이다.

그런 의미에서 오랜만에 읽은 책 <내가 사랑한 시옷들> 역시 퍽 재미있었다. 저자가 사랑한 시옷들, 사랑, 삶 그리고 시를 만나는 '명시 산책'의 시간은 평소 다니던 곳이 아닌 색다른 골목을 거니는 신선함과 즐거움도 함께 누릴 수 있었다.

책은 총 30명의 시인들과 30편의 작품으로 되어 있다. 목차만 봤을 땐 '겨우 30편인데 왜 이렇게 두껍지?'라고 생각하게 되는데, 안으로 들어가면 바로 이해가 된다. 시인에 대한 간단한 소개, 영시와 번역, 시와 관련된 저자의 이야기, 그리고 영시로 배우는 영어가 한 세트이기 때문이다.

일반 시집과는 다른 이 책만의 장점을 뽑자면 바로 이 구성이라고 할 수 있다. 시를 읽기에 앞서 보여주는 시인의 인물 스케치와 그가 걸어온 길에 대한 짧은 설명, 그리고 저자의 이야기는 시와 시인을 이해하는 데 제법 큰 도움이 된다.

한 장도 채 채우지 못하는 간단한 스케치와 소개이지만 그의 삶을 상상해보기에 충분하고, 영문학을 가르치는 저자인 만큼 시인의 삶과 태도, 그리고 시에 얽힌 여러 가지 이야기-철학적이고 감성적인 이야기들을 잘 풀어주어 단순히 시만 읽었을 때는 와닿지 않았던 것도 뒷이야기를 들으며 고개를 끄덕이고 다시 한번 읽어보게 된다.

예를 들어 에밀리 디킨슨의 <늘 사랑했다는>을 읽고 나는 그의 사랑을 의심하는 연인이 있었고 그에 대해 자신의 진심을 전하는 것이라 생각했다. 이에 대해 저자는 있는 그대로의 나를 사랑하지 못하는, 나를 자신에게 맞추려고 하는 이에게 전하는 소극적인 거부, '갈보리 외엔 보여드릴 게 없'다는 것은 결국 사랑은 증명할 수 없다는 사실의 반증이라고 풀어주어 다시 한번, 아니 몇 번이나 시를 되짚으며 그 마음과 의미를 느껴보았다.

각 주제별로 다양한 시를 소개해 준다는 것 역시 장점이다. 사랑(1부)과 존재(2부)와 삶(3부)라는 각각 다른 주제에 대해, 각각 다른 다양한 시선들을 보여주어 독자에게 사유의 시간을 선물해 준다.

예를 들어 흐르는 물과 같아 종래에는 감정밖에 남지 않는 삶에 대해 이야기하기도 하고(에이미 로웰 <꽃잎>), 믿음대로 살아 보이는 삶에 대해 이야기하기도 하며(사로지니 나이두 <삶>), 스스로의 삶의 재고를 조사해보는 것에 대해 이야기하기도 하면서(도로시 파커 <재고>) 다양한 각도로 삶을 바라보고 생각하게 해주는 것이다.

독자에게 가슴에 품고 살아갈 수 있는 언어를 건져낼 기회를 주고, 사유의 시간을 주고, 길을 찾아 앞으로 나아갈 길잡이가 되어주는 것. 이 책을 읽으며 시가 가진 힘에 대해 다시 한번 깨달을 수 있었다.

한참 진지하게 시를 곱씹다가 영어공부 구간이 나와 당황스럽긴 했지만, 그마저도 앞으로를 위한 준비라고 생각하며 즐겁게 받아들였다. 덕분에 좀 더 느긋하게 시를 곱씹기도 했으니 일석이조랄까.

그렇게 마음에 콕 하고 박혀드는 언어들을 만나 담아낼 수 있었던 뜻깊은 시간이었다.