-

-

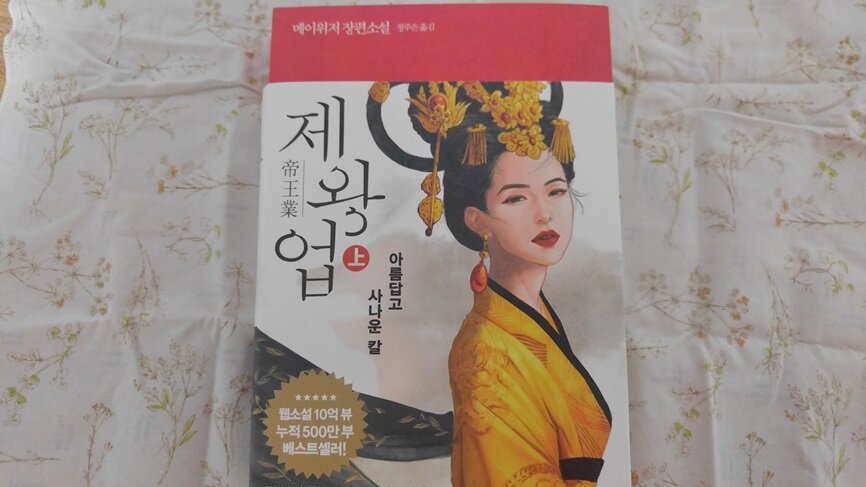

제왕업 - 상 - 아름답고 사나운 칼

메이위저 지음, 정주은 옮김 / 쌤앤파커스 / 2019년 11월

평점 :

이 글에는 스포일러가 포함되어 있습니다.

아는 사람만 아는 거지만 나는 웹소설을 제법 좋아한다. 아니, 솔직히 말하면 거의 중독 수준이다.

중학교 2학년 때까지만 해도 전자사전에 텍스트 파일을 받아 읽던 아이들을 신기하게 쳐다봤던 꼬맹이는 3학년 때 우연찮게 발견한 '조아라(닷컴)'라는 웹소설 사이트에 빠져 틈날 때마다 사이트에 로그인을 했었다. 그나마 중고등학생 때는 폰도 인터넷 사용이 안 되는 폴더폰에 컴퓨터 사용 시간이 정해져 있어 자제가 되었다지만 대학생 때부터는 문자 그대로 빠져살았다고. 하루 3시간은 기본, 수업이 없는 주말에는 내리 그것만 보고 있었다. 잘 읽다가도 혼자 허탈해져서 '내가 왜 이렇게 시간을 버리고 있는 거지?' 싶다가도 정신을 차리고 보면 어느샌가 다시 로그인을 하고 있으니, 중독이 따로 없었고 또 지금도 만만치 않은 상태이다.

그만큼 웹소설, 장르문학에 익숙한 나지만 한국이 아닌 중국의 웹소설 <제왕업>은 참 생소한 존재였다. 애당초 중국 소설은 몇 권 읽어본 적이 없고, 그 외 드라마나 영화, 노래 등 중국 콘텐츠 자체를 접한 적이 거의 없었기 때문에 '웹소설'이라는 문구에도 불구하고 살짝 거리감이 느껴졌다. 게다가 한 권 당 500페이지가 넘는 책이 2권이나 되니, 시도하기도 전에 느껴지는 위압감이 어마어마했다.

하지만 시간이 많은 주말, 겨우 마음을 먹고 펼쳐든 책은 생각보다 묵직했다. 실제 책 자체의 무게도 묵직한 것은 물론 그 내용이나 내용이 주는 느낌도 제법 묵직했다.

<제왕업帝王業>이라는 제목에서 알 수 있듯 책의 배경은 황제와 황후가 존재하던 과거로, 주인공 왕현은 권세가 하늘을 찌르던 왕씨 집안의 딸이자 무려 자신을 귀애하는 고모를 황후로 둔 사람이다. 이런 유의 웹소설이 가지는 클리셰답게 그는 어린 시절부터 궁을 자유롭게 드나들며 태자와 왕자들과 친하게 지내고 부모님은 물론 태후와 황제와 황후 모두의 예쁨을 금지옥엽으로 자란다.

'내가 사랑하는 사람이 나를 사랑하는 기적'까지 완벽하게 갖춘 그에겐 소소한 걸림돌을 제외하곤 평화롭고 행복한 나날만이 펼쳐질 것이었으나, 예상한 것처럼 그는 열다섯 생일을 맞아 계례를 올리고 성인으로 인정받으면서 운명의 소용돌이에 휩쓸리게 된다.

그가 첫 번째로 마주한 운명은 사랑하는 이와 떨어진 사이 가문의 일원으로서 누렸던 것들에 대한 책임을 강요받으며 원하지 않는 결혼을 하게 되는 것. 마냥 어린아이일 것 같던 그가 스스로의 책임에 대해 실감하며 스스로 결혼하겠다 말하며 운명을 순응하게 된다. 하지만 그마저도 평탄치 않았으니, 난세의 영웅이자 뛰어난 장군인 남편은 결혼을 올린 첫날밤부터 전장으로 나아가며 그를 홀로 두게 되고 둘 사이는 몇 년간 그렇게 틀어지게 된다.

이후로도 만약 댓글 창이 있었다면 '언니 그 남자 버려요ㅠㅠ' '남자 주인공 아니죠? 아니라고 해줘요.' '똥차가고 벤츠 온다! 작가님을 믿습니다' 같은 글들이 달렸을 것 같은 순간들은 끊이지 않고 이어진다.(실제로 이 소설을 웹에서 기다리며 읽었을 사람들은 어떤 댓글을 달았을지 꽤 궁금하다)

하지만 정말 그랬다면 틀림없이 후회하게 될 정도로 두 사람은 천생연분이 된다. 계속해서 몰아치는 운명과 그로 인한 사건사고에 휘말리며 결국 두 사람은 서로를 이해하고 받아들이게 되며 본격적인 로맨스의 시작을 알린다.

궁이 배경인 만큼 온갖 궁중 암투와 배신과 기지가 연달아 터지면서 이야기는 점점 더 흥미를 더해간다. 처음엔 '댓글창 보고 싶다'라고 생각하고 어떤 댓글이 달릴지 상상의 나래를 펼치며 읽었는데, 어느 순간부터는 그런 생각은 할 겨를도 없이 이야기에 푹 빠져들었다. 그 탓에 새벽에 책을 읽다가 훌쩍이기도 하고(눈물 줄줄 흘린 건 두 번이었다. 참고로 책이든 드라마든 영화든 뭐 보면서 매우 잘 우는 사람.), 육성으로 "오오! 간질거려!"라고 내뱉기도 하며 혼자 참 리얼하게 읽었다.

두 남녀 주인공 모두 적마저도 감탄하고 반하게 만들 정도로 매력적인 이들이라 읽는 재미가 쏠쏠했다.

다만 한 가지, 혼자 울컥 짜증이 일었던 부분도 있었는데, 바로 위 사진 속 문장. 물론 그 속에 담긴 의미야 여러 개 이겠지만 힘들어하는 이가 "나약함은 용납할 수 없소"라는 말을 듣고 그 의미를 헤아릴 정신이 있을까? 보는 순간 '저게 위로야?'하며 혼자 분통을 터뜨렸다. 내가 주인공이었다면 당장 어떻게 했을거다, 하며 감정이입이 제대로 된 덕에 더 생생하게 빠져들긴 했지만.

다른 사람들은 이 문장이 어떻게 느껴졌나 싶어 한 번 언급해 보았다.

클리셰란 만국 공통인 건지 어느 정도 예상되는 전개였지만 그마저도 소소한 재미로 받아들일 정도로 흡입력이 좋았다. 전쟁 장면이 꽤 나와 자칫 지루해질 수도 있는데 지루하지 않고 생생하게 풀어져 있어 이 역시 하나의 읽는 재미였다.

스포 아닌 스포를 하자면, 1권의 끝이 거의 엔딩처럼 나오기 때문에 2권에는 과연 어떤 내용이 담겨있을지 호기심이 생긴다. 감칠맛 나게 끊어서 다음권을 궁금하게 하는 것과는 또 다른 방법.

게다가 주인공이 한 번씩 언급하는 존재의 부재가 자꾸만 신경 쓰여서(무슨 말인지 궁금하다면 <제왕업> 상권으로!) 1권을 끝내자마자 바로 2권을 펼쳐들었다.