-

-

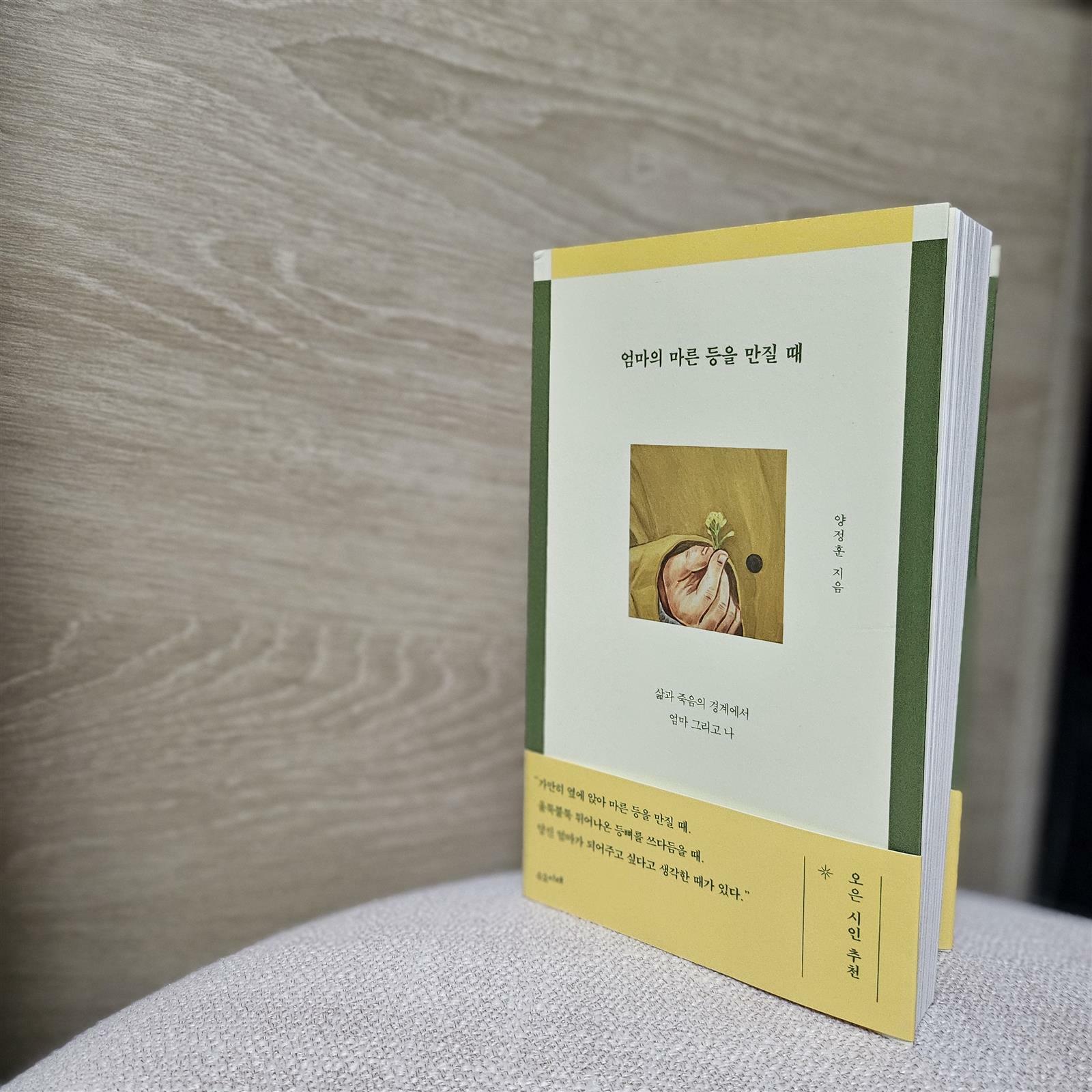

엄마의 마른 등을 만질 때 - 삶과 죽음의 경계에서 엄마 그리고 나

양정훈 지음 / 수오서재 / 2024년 3월

평점 :

웃고 또 웃었다. 우리는 지나며 이 사람 저 사람 험담도 실컷 하고 빵빵 경적을 울리며 달리는 자동차도 맘껏 욕했다. 연예인 흉도 많이 봤다. 무용한 말장난이 봄꽃처럼 첫눈처럼 하루를 덮었다. 무게도 없고 진지할 것도 없고 긴장할 것도 없는 말이라면 뭐든 다 좋았다. 순간순간 도망가 버릴까 두려울 만큼 끝도 없이 좋았다. (P.130)

무른 손가락으로 또박또박 짚어 마음에 심어준 글자. 이어보니 전부 다 같은 말이었다. 살라는 말이었다. 다시 사랑하고 다시 아프고 다시 헤어지고 또다시 사랑하라는 말 뿐이었다. 지울 길도 물리칠 길도 없었다. 배신할 수 없는 말이었다. (P.301)

벌써 10년쯤 지난 일이다. 내 작은 생명을 품고 있던 시절, 수십 년 전 나를 그렇게 품었을 나의 엄마는 큰 수술을 해야 했다. 수술하러 가는 전날까지 임신한 딸의 냉장고를 가득히 채워준 내 엄마는, 마취약에 취해 엉엉 울며 “우리 엄마 보고 싶어”라고 말을 했다. 그날이었다. 엄마가 한 여자로도 보이기 시작한 게. 이모의 성화에 병원에서 쫓겨나 집으로 가며, 나는 태어나 가장 긴 시간을 울었던 것 같다. 그날 내게 전해진 엄마의 슬픔은 아무래도, 무엇으로도 채울 수 없는 상실감이 아닐까 싶다. 수오서재의 새 책, 『엄마의 마른 등을 만질 때』를 가만히 손에 들었을 때, 꽤 오래 잊고 살던 그 날의 감정들이 떠올랐다. 그래서 나는 책을 펼치기도 전에 좀 많이 울었다.

『엄마의 마른 등을 만질 때』는 엄마의 투병 생활에 기록된 이야기들이다. 시작부터 울었고, 읽으면서도 분명 울게 되리라 예상은 했지만, 나는 『엄마의 마른 등을 만질 때』를 읽는 내내 울었다. 이제 점점 “돌이킬 수 없는 어른”이 되어가는 나이임을 실감했고, 순간순간 느끼는 내 부모의 왜소해짐이 서러웠고, 그럼에도 살짝 모자란 딸로 사는 게 당신들에게 힘을 준다는 게 슬펐다. 섬세한 언어와 절절한 감정이 만들어내는 문장은, 타인의 엄마에게서 나의 엄마를 보게 했다. 또 나를 만나게 되기도 했다. 투병으로 엄마의 몸에 난 상처를 절제된 감정으로 기록한 문장에서, 삶에 삶을 잇대었다는 말에서, 엄마는 다시 처음부터 시작해야 한다는 절망에서- 작가와 독자가 아닌, 그저 누군가의 자식들이 되어 공감하고 슬퍼했다.

마흔이 되어도 자라지 못한 어리석은 나는 『엄마의 마른 등을 만질 때』의 페이지가 몇 장 남지 않았을 무렵 마음이 초조했다. 차마 이 책의 “결론”을 감당할 자신이 없었다. 그래서 나는 책의 끄트머리를 한참이나 미루어두었다가 읽었다. “사랑하는 이를 결국 떠나보낸 사람들이 일관되게 말하는 게 있다. 우리는 무지하고 사랑할 시간은 많지 않다는 것. 더 귀한 것과 덜 의미 있는 걸 언제나 헷갈렸다고. 한정 없이 사랑하는 이의 등을 쓰다듬을 시간은, 눈을 들여다보고 같이 웃고 울 시간은 생각보다 얼마 남지 않았더라고(P.12)”라고 말하던 그의 문장에서 애써 부정했던 일을 선명하게 느끼며 나는 결심하고 또 결심했다. 지금 더 많이 사랑하자고, 더 귀한 것을 헷갈리지 말자고, 사랑하는 이의 등을 더 많이 쓰다듬고 눈을 들여다보고, 더 많이 같이 웃자고.

감히 타인의 가늠할 수 없는 상실을 앞에 두고 나의 시간들을 가늠해봐도 될지 모르겠지만, 그가 자신의 “늦은 시간”들을 이렇게 꺼내놓은 것은 '당신들이라도 늦지 말라고'가 아니었을까 하고 생각해본다. 『엄마의 마른 등을 만질 때』는 감정이 묻어날 것 같은 섬세한 문장으로, 오늘이 얼마나 행복한 순간인지, 얼마나 소중한 나날들인지를 절절히 깨닫게 만든다. 오늘부터라도 엄마에게 '늦는 사람'이 되지 말자고 결심하게 만든다.