-

-

북유럽 신화, 재밌고도 멋진 이야기

H. A. 거버 지음, 김혜연 옮김 / 책읽는귀족 / 2015년 12월

평점 :

그리스 로마 신화는 언제 읽어도 재미가 있다.

신이 있고 신들이 인간과의 사랑을 나누면서 벌어지는 질투, 또 다른 희생을 치르면서 다시 태어나는 순간들을 읽노라면 환상적인 이야기라 할지라도 마치 우리들 인간들이 그런 신들과 함께 같이 생활한 것은 실제가 아니었을까를 생각하게도 하는, 묘한 매력이 있는 이야기들이다.

어느 나라나 건국 신화가 있듯이 서구의 태동을 이루는 근간을 이루는 그 근원적인 태동에는 이러한 그리스 로마 신화가 한편에 자리를 잡고 있는 것을 볼 때, 이제는 눈을 좀 더 넓게 돌려 북유럽의 신화로 들어가 보는 것을 어떨까 싶다.

북유럽이라 하면 워낙에 우리나라와는 지리상으로도 떨어져 있고 그나마 요즘에 알려진 북유럽권에서 나온 제품으로 나온 휴대전화, 조명기구, 실용적인 가구업체, 자동차, 독특한 캐릭터로 자리를 잡아가고 있지만 사실 이런 나라들이 갖고 있는 신화에 대해선 거의 알려져 있질 않았다.

그나마 내 경우엔 게임에라도 관심이 있었다면 가끔 나오는 이름들을 통해서 알고 있을 기회가 생겼을 텐데 흥미를 가지고 있질 않을뿐더러 그나마 알고 있는 정도가 천둥의 신, 토르, 나니아 연대기, 반지의 제왕 정도라고 말할 정도로 무지에 속한다.

그런 점에서 이 책을 접했을 때는 그리스 로마 신화와 비교해 볼 수 있는 기회, 유럽권이라고 통합해서 보면 (이미 유로화로 통일이 된 나라도 많으니까) 별로 다르지 않을까 싶었는데, 같은듯 하면서도 다른 점이 많이 보였다는 것이 신선하게 다가왔다.

북유럽 신화는 독특하게도 그 전승이 되어온 내력이 이색적이다.

운문 형식으로 쓰인 "옛 에다"(북유럽 신화의 근간이 되는 시와 노래 서서시를 역은 책) 라고 불리는 것을 통해서 전해져 오다가 이것을 바탕으로 다시 쓴 산문 형식의 새 에다'로 전해졌다.

태초에

이미르가 살던 시절에는

모래도 바다도

차갑게 식히는 파도도 없었다.

대지도 찾을 수 없고

하늘도 저 위에 없으니

하나의 심연만이 존재하고,

그 어디에도 풀 한 포기 없었다. - p24 (옛 에다, 핸더슨 옮김)

이러한 전승은 한때 화산활동의 폭발로 전 세계의 항공기 운항이 차질을 빚었을 만큼 큰 피해를 당한 아이슬란드에서 이루어졌다.

스칸디나비아에서 살던 사람들이 자신들이 갖고 있었던 이러한 신화 이야기를 미발 왕 하랄의 압제를 피해 도망친 곳이 바로 아이슬란드였고 이곳에서 그들은 자신들의 이야기를 전승하면서 대대로 이어진다.

이렇듯 북유럽 신화는 태동부터 거친 자연과 삶 속에서 살아가는 북유럽 사람들만의 독특한 생활 철학과 그리스 로마 신화와는 다른 신화의 태동을 보인다.

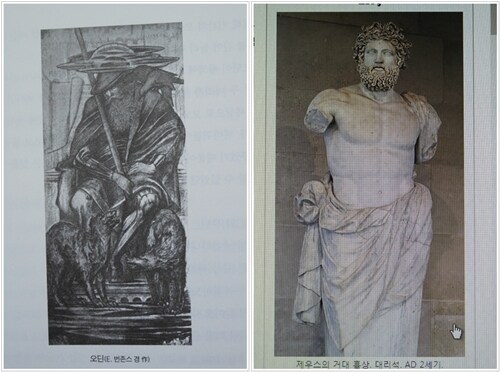

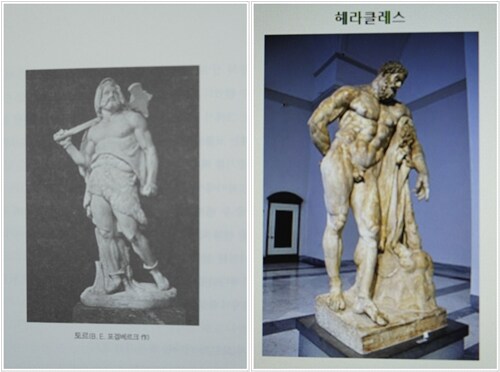

신의 탄생부터 신과 대립되는 서리 거인과의 대결 속에 인간들이 탄생하게 되고 우리가 알고 있는 그리스 로마 신화에서 나오는 절대적인 신 제우스 같은 신, 외눈박이 오딘이나 헤라 여신, 아름다운 미의 여신으로 대변되는 북유럽 사람들이 믿었던 여신, 천둥의 신 토르의 활동과 그가 휘두르는 무기인 도끼의 묘사들은 마치 헤라클레스가 활동한 모습을 비롯해 그리스 로마 신화에서 나오는 각 이야기들과 비교해 보는 맛을 준다.

(오딘과 제우스)

(프레이야와 아프로디테)

(토르와 헤라클레스)

그런데 이러한 북유럽 신화의 특징 중 한 가지는 신들이 죽는다는 것이고 그것을 받아들이는 숙명적인 자세의 신들의 모습이다.

그리스 로마 신화에서는 불생 불명의 이미지를 갖고 있고, 죽은 자들도 살려내는 힘을 지니고 있는 영생불멸의 힘을 가진 신들이 존재하지만 북유럽권의 신화들은 인간들과 마찬가지로 탄생과 죽음을 맞는다는 사실이 다르게 다가온다.

이러한 과정들은 북유럽권의 기독교가 들어오면서 자생적으로 생겨난 신화들의 이야기가 서서히 그들의 생활 속에 한 부분을 차지하게 된 종교의 힘과 합쳐짐으로써 지금의 일주일에 해당되는 요일의 명칭, 신들에게 바치는 의식이 기독교의 대표적인 성인에게로 바뀌는 것, 각 축제일마다 이름이 변형되어 벌어지는 과정들이 하나의 역사 속에서 흡수, 병합되는 듯한 느낌마저 준다.

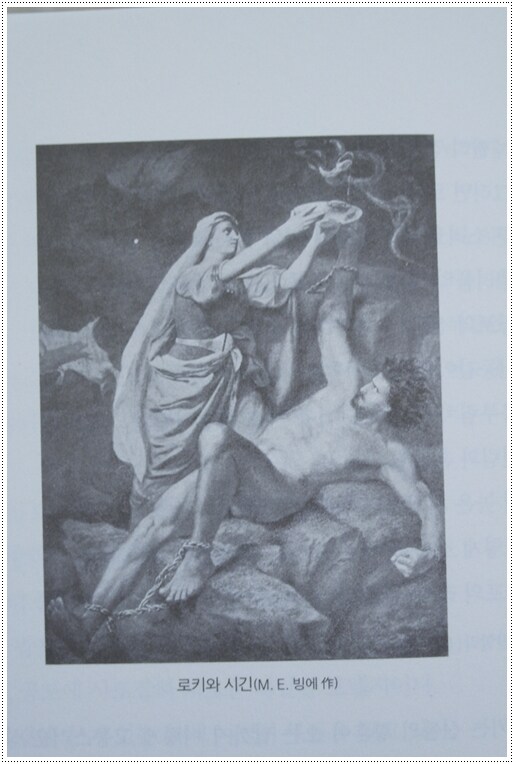

악의 화신과는 상대를 하지 않았던 그리스 로마 신들과는 달리 북유럽권의 신들은 악의 존재인 '로키'를 알고 있었음에도 내몰아치지 않고 같은 동반자이자 원수로서 지내는 패턴들은 어쩌면 척박한 자연의 환경 속에서 같이 살아남아야만 했던, 신이라도 동질의 감정을 느끼지 않았을까를 상상하게 된다.

내리 보전되어야 했을 북유럽 신화가 기독교의 선교 방침에 따라서 서서히 사라질 수도 있었을 환경의 토대가 되었던 만큼 이 책을 통해서 전해져 오는 북유럽권만의 특색을 제대로 알 수 있게 해 준 책이다.

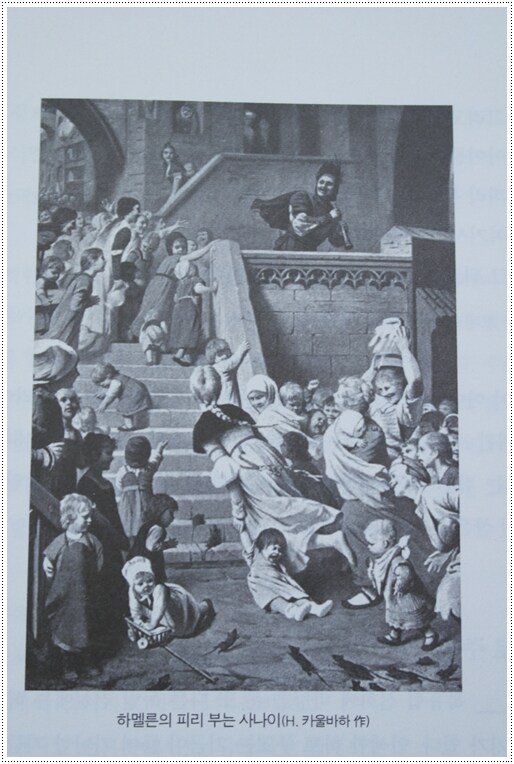

안데르센 동화에서 나오는 '눈의 여왕', 셰익스피어의 문학작품에서 나오는 이야기의 배경, 북유럽권이라고는 하나 지금의 명칭이 유래되어 오는 독일이나 다른 유럽권의 각 지방마다 달리 부르는 신들의 이름, 강의 이름... 이 책 속에서 나오는 각기 다양한 신들의 이야기들은 현재에도 여전히 그 맥이 이어져 내려오고 있으며 그 맥락은 속담이나 옛 이야기를 통해서도 그 영향이 미치고 있음을 알게 해 준다.

(피리 부는 사내에게 보수를 내라는 속담의 기원이 된다. 즉, 자기가 한 일의 결과를 책임져야 한다는 뜻이란다.)

선뜻 이해하기 어려운 운문과 산문의 형식을 이야기로 풀어내고, 그에 해당되는 운문 형식을 다룬 책 편집도 괜찮고 우리가 친근하게 접하는 이야기를 다시 들려주는 부분들은 신화의 이야기이자 또 다르게 파생되어져 나오는 인간들의 활발한 창작활동에 불을 지펴준 매개가 되고 있음을 확인시켜준다.

(북유럽 신화의 이야기를 토대로 그린 니벨룽겐의 반지)

거인이 어깨에 쌓인 눈을 털려고 흔드는 바람에 눈보라와 폭설, 눈덩이가 흘려내려 온다고 믿는 북유럽 사람들만이 갖는 환상적인 이러한 신화의 이야기는 자연의 신비로운 현상처럼 보이는 오로라 만큼이나 환상적이며, 548페이지에 해당되는 두꺼운 두께 만큼 그리스 로마 신화와는 또 다른 재미를 선사한다.