-

-

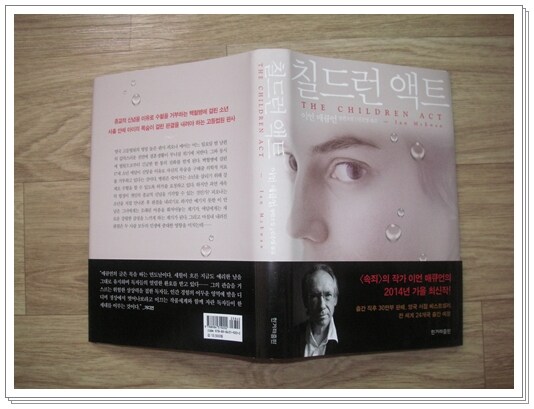

칠드런 액트

이언 매큐언 지음, 민은영 옮김 / 한겨레출판 / 2023년 5월

평점 :

이언 매큐언의 소설은 '속죄' 란 작품으로 접했고 그 이후 그의 타 작품들을 읽으면서 간결함 속에 내재되어 있는 무한한 의미의 공간 여백을 제대로 활용할 줄 아는 몇 안되는 작가 중의 한 사람으로 기억하고 있다.

영화로도 본 속죄의 내용이 거짓말에 의한 미세한 균열에 의해서 차츰 무너져가는 인간의 신뢰와 사랑을 그린 작품이라면 이 작품은 사회성이 아주 짙은 작품이라고 생각된다.

누구나 종교의 자유가 있고 자신이 믿는 종교의 가르침에 따라서 생활하는 것은 일반적인 종교인들이 갖는 생활 형태이다.

그렇지만 누구나 보편적으로 인지하는 종교 외에 뿌리는 같은 곳에서 발생을 했지만 다른 교리를 가진 종교에 대해서라면 믿건 믿지 않건 간에 사람들의 인식은 보편적으로 흐르지 않는다는 것도 사실이다.

그렇다면 작가가 쓴 이 내용들은 어떻게 받아들여야할까?

명망 높은 고등법원 판사 피오나 메이는 결혼 생활을 유지해 온 이래 큰 충격을 받는다.

바로 남편이 그녀를 사랑하지만 이 결혼을 유지한 채 나이가 더 먹기 전에 인생에서 후회 없을 뜨거운 사랑을 하고 싶으니 다른 여인을 만나는 것을 용인해달라는 것-

냉철하고 좀처럼 자신의 성정을 잘 드러내지 않는, 직업상에서도 올 수 있는 그녀 안에 내재된 굳건한 마음은 이내 흔들리고 충격을 받으면서 남편이 집을 나가자 집 열쇠까지 바꾸게 된다.

거기에다 17세 소년의 백혈병을 고치기 위해 수혈을 허락해달란 병원의 청구 사건을 담당하게 된다.

소년의 정확한 나이는 17세 9개월, 성년으로 인정받는 18세에 3개월이 모자란다.

문제는 이 소년의 가정이 여호와 증인을 믿고 있으며 교리의 가르침에 따라 타인의 수혈은 거부한다는 것, 사는 것도 죽음도 결국 자신이 믿는 그 높으신 분의 뜻에 따라야 한다는 강한 주장은 부모뿐만이 아니라 해당 종교의 장로, 그리고 뭣보다 소년도 그렇게 원한다는 사실이다.

병원은 그렇지만 종교의 교리 가르침 때문에 하나뿐인 생명을 죽어가게 할 수 없으며, 더군다나 수혈을 받지 못한다면 당장이라도 급작스레 고통을 받으며 죽어 갈 수 있단 사실, 고칠 수 있는데 죽어가게 놔둔다는 것은 생명에 대한 차원에서 잘못된 상황이란 것, 따라서 법의 허락을 구하는 요청이 바로 이 책의 주요 주제로 나온다.

양측의 팽팽한 법적인 해석과 판례를 통해 자신들의 주장을 펼치는 장면들은 지금도 아동 보호법의 사각지대에 놓인 타 국가들의 현재 실정도 생각해 보게 되고, 과연 개인이 믿는 종교의 자유권을 박탈하면서까지 법은 그것을 거부하고 판결을 내릴 권한이 있는 것인지에 대한 생각을 하게 한다.

판사 피오나는 결국엔 그 소년이 있는 병원에 가서 소년과의 면담을 하고 오게 되고 결국 헨리에 대한 수혈을 허락한다는 법적인 허용을 한다는 요지의 판결문을 내리게 되고 이후 이 사건은 피오나에게 커다란 영향을 미치게 된다.

우리나라에서도 자신이 믿는 종교 때문에 병역거부를 한 일들도 있고, 책에서처럼 자식의 일생일대의 결정의 순간이 오지만 종교의 교리로 인해 거부를 하고 결국엔 사망에 이르렀다는 안타까운 보도들도 간혹 접할 때가 있다.

인간의 생활에 있어서 위안과 삶의 또 다른 충족을 주는 것으로서 종교가 가진 힘은 크지만 과연 생사의 기로에 섰을 때 종교의 뜻을 저버리는, 정확히는 생명을 구하는 길에 이단을 하게 된다면, 그것도 법의 명령으로 인해서 하게 된다면 과연 개인적인 차원에서 종교를 믿는 권리는 인간이 인간답게 살려고 만들고 힘없는 자들의 보호를 위해 만든 법이 무슨 권한으로 이를 저지할 수가 있는가? 에 대한 문제와 피오나의 결혼생활처럼 눈에 보이진 않지만 서로가 서로를 사랑하면서 살아왔던 부부간의 신뢰가 깨져버린다면 아무리 사회적인 지위가 높은 사람일지라도 나약함의 전형적인 면모, 그런 모습들이 행여 주위의 사람들에게 들킬까 봐 처신을 우려하는 행위들은 이 책에서 드러내 보이고 자 하는 인간의 모습들을 가감 없이 보여주는 책이 아닌가 싶다.

저자는 법조계 지인들 모임에서 다양한 이야기를 접해 듣던 중 이 이야기에 대한 모티브를 얻었다고 한다.

확실히 피오나가 판결해 온 여러 가지 법적 판결들은 가정 내에서 벌어지는 다양한 사연들의 이혼과 양육, 특히 샴쌍둥이에 대한 판결 부분은 얼마나 심한 고뇌를 했을까에 대한 생각을 하게 만드는 작가의 글들이 일반들에겐 다소 생소할 수도 있는 법의 환경을 알아보는 계기도 만들어 준 책이 아닌가 싶다.

뜻하지 않게 숨죽여 오던 피오나 자신의 감정을 폭발하게 만든 애덤의 이야기는 독자의 입장에서도 충격으로 다가오지만 뭣보다도 가정 내에서 느끼고 자라 온 종교적인 분위기에서 탈피해 새로운 세상을 접했을 애덤의 심정이 참으로 안타까움을 준다.

강변의 들판에 내 사랑과 나는 서 있었지.

기울어진 내 어깨에 그녀가 눈처럼 흰 손을 얹었네.

강둑에 풀이 자라듯 인생을 편히 받아들이라고 그녀는 말했지.

하지만 나는 젊고 어리석었기에 이제야 눈물 흘리네. -p. 161

(예이츠의시 [버드나무 정원을 지나]에 벤저민 브리튼이 곡을 붙임)

진작 자신의 뜻을 알리려했었던 애덤의 마음을 자신이 내린 판결 중 하나라고 생각했던, 정확하게는 자신이 한 행동에 대한 두려움 때문에 그 아이를 멀리했었다는 자책감으로 괴로워하는 피오나의 눈물이 내내 지워지지 않는 책이기도 했다.