-

-

늑대의 그림자 속에서

알비다스 슐레피카스 지음, 서진석 옮김 / 양철북 / 2023년 11월

평점 :

1946년 전쟁이 끝났지만 살아가는 일상들의 삶은 불안과 공포, 초조의 연속이었다.

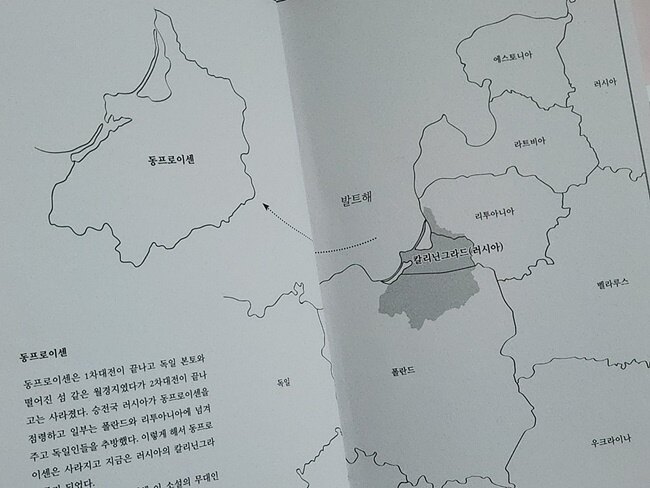

동프로이센의 지형적 특성으로 인해 승리한 러시아 군인들과 러시아 민간인들에 의해 한순간에 자신들이 살던 터전에서 쫓겨난 독일 사람들, 그 사람들 대부분은 전장에 차출된 남편을 둔 가정들이 대부분이다.

이 소설을 처음 시작부터 읽기 시작할 때부터 힘들었다.

전쟁을 소재로 한 소설이나 다큐, 이에 관한 많은 것들을 통해 우리들은 전쟁의 참상으로 인해 대부분 힘없고 나약한 민간인들의 삶이 얼마나 힘들고 참혹한 지를 알고는 있었지만 이 소설은 또 다른 감정을 마주하며 바라보게 했다.

주인공은 다름 아닌 어린이들, 많게는 10대부터 아주 어린아이들이고 그들이 추위와 배고픔을 공기와 산소처럼 끼고 살던 그 시대의 막막함들이 연일 가슴을 쓸어내리게 한다.

졸지에 들이닥친 러시아인들로 인해 창고에 살던 에바와 그녀의 자식들의 이야기는 그들과 연관된 많은 이웃들이 서로 위로와 위안을 받고 살지만 삶의 희망은 그다지 보이지 않는 현실을 제대로 보인다.

먹을 것을 구하러 리투아니아로 가고 오는 과정에서 시련을 겪은 헤인츠, 굶주림은 이미 익숙한 듯 익숙하지 않은 생존본능의 갈퀴를 부여잡고 어린아이의 시선으로 먹을 것을 빼앗길까 봐 악으로 버티는 장면은 어찌해야 할지....

언니와 먹을 것을 구하러 기차를 탔던 레나테는 기차에서 언니와 헤어지고 집으로 돌아오지만 가족들의 흔적은 찾을 수없고 독일인이란 사실을 감추기 위해 마리톄란 이름으로 기억해야 하는 상황은 뿔뿔이 흩어진 형제들과의 기약 없는 만남을 뒤로한 채 오로지 자신의 목숨도 부지하기 어려운 상황으로 치닫는 여정이 한시도 마음을 놓을 수없게 한다.

전쟁으로 인한 상흔의 상처가 어디 이들에게만 해당되는 것은 아니지만 자식들을 위해 한 명의 자식을 감자와 맞바꾸려는 엄마의 심정은 오죽할 것이며 10살도 안된 레나테가 비극적인 상황자체를 깨닫는 과정은 섬뜩함마저 느끼게 한다.

- "맞아, 우물 속에 들어가 기분이 바로 이런 것일 거야."

그런 가운데 자신들의 정체성을 잊지 않기 위해 암기하듯 외우는 대목은 잊을 수가 없는 장면이다.

- “제 이름은 헬무트 슈카트, 1940년 10월 13일 굼비넨에서 태어났고 부모님 이름은 루돌파스와 에바예요. 형 이름은 헤인츠고 누나들 이름은 브리기테, 레나테 그리고 모니카예요. 전 독일 사람이에요.”

헬무트가 자랑스럽게 말했다. 엄마의 눈에 눈물이 고였다.

“엄마, 왜 울어요?”

“너희들 독일 사람이라고 어디 가서 자랑하면 안 돼. 하지만 기억하고 있어야 돼.” -p 101

자신을 거두어 주는 이들이 있는가 하면 그런 이유로 발각돼 수용소로 끌려가게 된 사람들이나 어떤 일이 있어도 가족들에게 돌아가 먹을 것을 줘야 한다는 헤인츠의 마음들은 그 나이 대에 보고 느끼고 자랄 시기를 전쟁이 모두 앗아가 버린 현장의 참모습 들이다.

늑대가 시체의 맛을 알아버린 후 공포에 떠는 사람들, 시체를 보고도 그 어떤 감정을 느낄 수 없는 무감감과 무기력, 전쟁터에서 버려진 차와 총을 가지고 놀이를 하는 아이들의 모습이 현재 지구에서 벌어지는 전쟁의 한 장면을 연일 떠오르게 만든다.

누구나 자신이 가진 기억 속에 드러내보고 싶지 않은 것들이 있다.

굶주림과 핍박, 불안, 특히 공허감으로 가득 찬 아이들이 숲 속을 거닐며 탈출과 먹을 것을 찾아 국경을 넘는 그 현장에서 살아남은 자들의 목소리(늑대의 아이들)를 통해 소설로써 탄생한 이 작품은 단조로운 문장으로 연일 시선을 이끌었다.

책 뒤편에 이 책이 출간되기까지 늑대 소녀였던 당사자들의 사연을 통해 재구성한 이 작품은 시인이자 소설가인 저자의 글의 힘으로 더욱 묵직함을 전한다.

누구를 위한 전쟁인가? 사실 읽는 내내 신에 대한 존재를 생각하지 않을 수가 없었던 그 비극의 현장들이 연일 따나지 않았다.

만일 영상이었다면 보는 도중 중단했을 것인데 글로 읽으니 더 생생한 날 것의 표현들이 더욱 긴장감을 조성하고 분노가 일었으며 눈물이 앞을 가렸다.

다시는 꺼내고 싶지 않다던 생존자의 말을 생각하니 그 마음이 어떠할지 더욱 와닿았던 작품, 하마터면 역사 속에서 내내 묻혀 존재조차 몰랐을 이야기가 저자의 글로 만나볼 수 있음에 다행이란 생각이 들었다.

스쳐 지나가는 이야기가 아닌 누군가의 인생에서 아픈 기억을 되새기는 기억 소설이자 역사 소설이며 우리들 모두의 이야기다.

***** 출판사 도서협찬으로 쓴 리뷰입니다.