-

-

엄마, 가라앉지 마 - 삶의 기억과 사라짐, 버팀에 대하여

나이젤 베인스 지음, 황유원 옮김 / 싱긋 / 2022년 5월

평점 :

얼마 전 드라마 '우리들의 블루스'가 끝났다.

마지막 회차에서 보인 모자로 분한 김혜자와 이병헌의 연기는 그야말로 부모와 이별한 자식의 입장이라면 많은 느낌을 받을 장면으로 기억된다.(물론 각 티슈는 기본)

누구나 이별이란 감정 앞에, 특히 부모님과의 이별을 겪는 과정과 그 이후의 표현할 길 없는 감정은 시간이 흐른 뒤에도 상당히 많은 감정의 내려놓음이 필요함을 느끼게 한다.

이 책의 저자가 보인 이야기들 또한 우리들의 이야기이자 언젠가는 필연적으로 맞게 될 내용을 통해 마음 한편이 아프면서 쓰리고 다시 돌아갈 수 없는 그때의 기억을 소환한다.

책을 펼치면 엽서 형태의 두 장의 글이 독자들을 맞이한다.

이 책의 에디터 강건모 님과 북디자이너 김마리 님의 글은 읽기도 전에 울컥하는 심정을 북받치게 하면서 저자가 한국 독자들에게 전해주는 이야기 또한 그저 흘려 읽을 수가 없다.

책은 영국의 일러스트레이터이자 만화가, 북디자이너인 저자가 엄마의 치매로 인한 병간호 2년간의 기록을 담은 회고록을 담은 그래픽 내러티브 형태다.

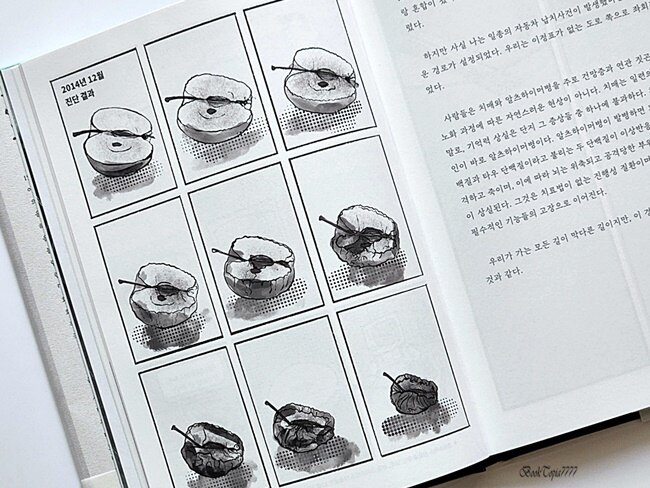

그림과 글을 통해 곳곳에 저자의 마음과 당시 엄마의 상태를 그린 그림들은 물에 허우적거리는 자신의 상태와 그 이후 자신의 고향에 다시 돌아와 엄마의 병간호를 하면서 하루하루 변해가는 엄마 상태를 그린 묘사는 너무나도 현실적으로 그려진 그림들이 가슴을 울린다.

뇌의 용량이 현저히 쪼그라드는 모습을 사과에 비교한 그림들은 치매란 상태의 변화가 어떻게 한 인간을 사회의 구성원이자 인간으로서의 자존감마저 무너뜨리는지를, 오토리버스처럼 현재의 일은 기억하지 못하지만 과거의 일을 기억하고 되풀어 같은 말을 반복하는 모습들, 하체의 근력이 떨어지면서 요양시설에서 보내야만 하는 상황들이 변화라는 과정 속에 담담히 독자들에게 보인다.

흔히 듣는 병명이지만 막상 나 자신의 일이 되어버린다면 그 무게의 감당은 말할 수가 없다.

저자가 자란 노동자 가정의 현시점과 국가가 보조해 주는 요양시설 제도에 대한 허점들, 개인들마다 감당해내야 하는 경제적인 부담감들은 사는 곳은 다를지라도 우리나라에서도 겪는 한 부분이라 동질감마저 일으킨다.

간병인이자 보호자의 역할, 언젠가는 돌아가실 것이란 마음의 준비는 하고 있지만 막상 일이 닥쳤을 때 세상은 여전히 평범하게 돌아가고 있고 이별의 상처를 다듬는 시간은 오로지 나만의 시간이란 사실들을 깨닫는 과정들은 상실에 대한 고통은 인생을 바라보는 시야를 넓혀주는 것이 아닐까 하는 생각이 든다.

특히 읽으면서 롤랑 바르트의 애도 일기가 떠올랐는데, 저자가 엄마를 잃은 후의 상실감에 대해 쓴 글들이 연상된 것은 저자와 엄마의 관계가 돌봄의 주체 대상이 치환되면서 겪는 일상의 일들이 공감을 산 부분이 많았기 때문이기도 하다.

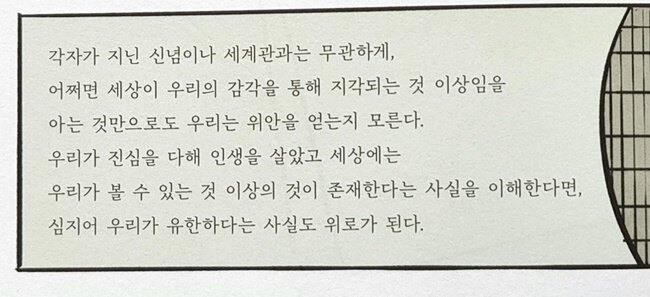

살아가면서 직접 겪는 경험을 통해 알아가는 부분들이 있는 것들 중 하나인 부모와의 이별, 죽음을 직접 경험한 느낌은 타인의 인생에 대한 존중과 노인들을 대하는 방식에도 많은 변화를 일으킨다.

인간의 삶에 대한 유한성을 자신의 가족 이야기를 통해 그린 내용이라 체감적으로 많이 와닿았고 삶이란 주체를 물에 비유한 장면들 하나하나가 깊은 애도를 느끼게 했다.

한 인간의 삶이 시작부터 마침표라는 여정을 찍을 때 중간에 삽입된 하이폰(-)에 담긴 무수히 많은 이야기들, 그 어떤 인생도 하찮지 않다는 것을 읽고 보는 내내 많은 여운을 남긴 책이라 모든 분들이 읽어봐도 좋을 책이다.

***** 출판사 도서 협찬으로 쓴 리뷰입니다.