-

-

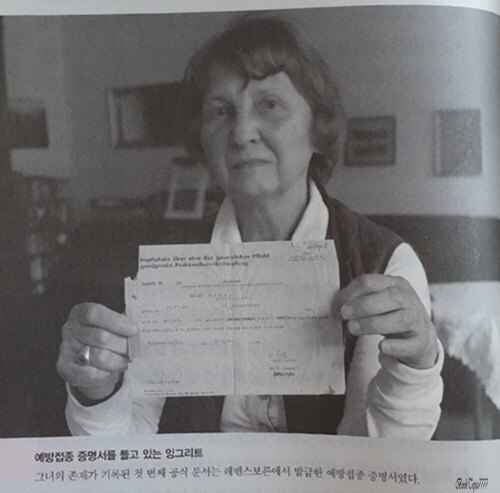

나는 히틀러의 아이였습니다 - '레벤스보른 프로젝트'가 지운 나의 뿌리를 찾아서

잉그리드 폰 울하펜.팀 테이트 지음, 강경이 옮김 / 휴머니스트 / 2021년 4월

평점 :

전범 국가로서 그동안 자신들이 행해온 역사적인 일에 대해 죄를 뉘우치고 과거에 대한 사과와 그에 합당하는 절차들을 행하고 있는 독일이란 나라의 역사는 히틀러란 인물을 배제하지 않고는 말할 수가 없는 나라다.

특히 홀로코스트를 주도적으로 이룬 그 광기에 대한 일들은 이미 많이 알려진 사실이지만 이 책은 그런 홀로코스트 못지않게 한 인생을 통해 점철된 희생자로서의 삶을 다룬 책이다.

저자인 잉그리드 폰 울하펜의 본명은 에리카 마트코였다.

그녀는 나치가 주도한 순수한 아리안 혈통의 지키고자 한 프로젝트였던 '레벤스보른'의 희생자다.

히틀러의 이인자인 하인리히 힘러에 의해 만들어진 이 프로젝트는 '생명의 샘'을 뜻하는 고대 게르만어라고 한다.

힘러는 당시 순수한 아리안족의 유지를 위해 출산 장려정책을 시작으로 세금 면제, 다산정책을 이룬 가정에겐 빚을 탕감해주기, 자신들이 침공한 지역에서 근무하는 독일군들이 그곳에서 출산 장려하기, 더군다나 결혼상태가 아닌 독일 여성과 남성들의 출산장려를 통해 조직적으로 이를 실천했지만 출산율은 늘어나지 않았다.

결국 이를 보완한다는 정책이 바로 다른 나라에서 아리안족의 혈통을 지녔다고 생각되는 아이들을 부모로부터 빼앗아오는 것이었다.

이에 희생된 케이스가 바로 저자다.

자라면서 자신의 출생이 독일이 아닌 다른 곳이란 적십사의 전화를 받았을 때의 심정은 어떠했을까?

이미 십 대부터 자신이 양부모의 자식이 아니란 것을 알고는 있었지만 양부모의 정확한 어떤 말이나 묻는 행동을 하지 않았던 저자가 그동안 자신의 뿌리를 찾기까지의 지난한 여정은 그야말로 한 편의 소설처럼 여겨지는 착각마저 불러일으킨다.

책을 읽으면서 그동안 생각해왔던 독일의 이미지가 어느 부분 잘못된 부분도 있었다는 사실을 알게 됐다.

전범 국가란 이미지 쇄신을 그토록 애써왔던 독일이 정작 자신의 뿌리를 찾는데 협조의 공문을 보냈을 때의 열람 불허용이라든지, 자신들의 수치심 내지는 더 이상의 진실을 밝히길 꺼려함인지는 모르겠으나 그녀가 진실된 정보를 직접 찾기까지의 험난함은 그녀의 오랜 고통을 더하기에 충분함을 더해준다.

특히 나치의 잘못된 우생학적 기반에 따른 동구 여러 나라에서 데려온 아이들의 삶은 전후에도 여전히 자신들의 뿌리를 찾기까지 다양한 사연을 통해 아픔을 느끼게 한다.

저자는 묻는다.

정체성이란 무엇을 근거로 하는가?

자신은 분명 슬로베니아 출신으로 태어났지만 성장하고 생각하는 방식, 언어들은 독일인이란 사실, 모종의 계획으로 인해 자신의 뿌리가 갈라지고 다시 찾았지만 찾았다고 해서 슬로베니아인으로 살아갈 수는 있는 것인지, 더군다나 자신과 같은 이름을 갖고 그 가정에서 살아가는 또 다른 에리카 마트코 또한 전쟁의 피해자였단 사실 앞에서 어떻게 이를 설명할 수 있는지에 대해 묻는다.

전쟁으로 인한 피해는 국가만이 아니라 그 안에서 국민이란 이름으로 살거나 살아왔고 생존해 있는 당시 사람들에게 진한 트라우마를 안겼다.

그녀가 슬로베니아에 방문했을 때 이미 80세가 넘은 사람들이 결코 전쟁을 잊어서는 안 된다는 말은 지금의 우리들 세대에게도 통용될 말이란 생각이 든다.

한 편의 개인적인 인생 이야기일 수도 있지만 개인의 인생을 관통하고 있는 역사란 현장을 들여다볼 수도 있는 책이기에 시사하는 바가 큰 책이다.

*****출판사 도서 제공으로 쓴 리뷰입니다.