-

-

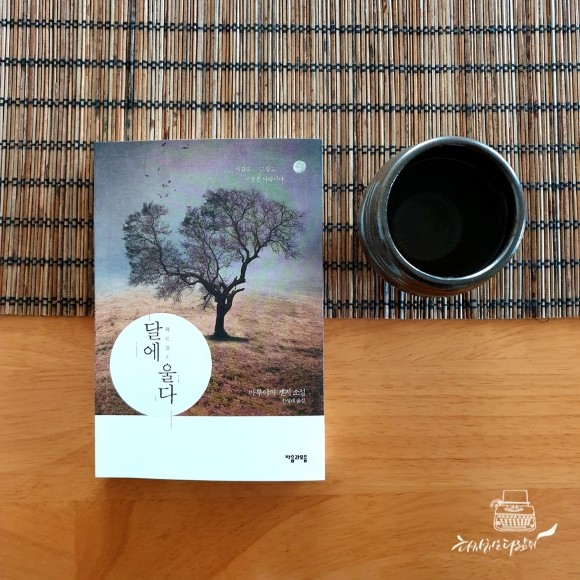

달에 울다

마루야마 겐지 지음, 한성례 옮김 / 자음과모음 / 2020년 12월

평점 :

절판

제목: 달에 울다

글쓴이: 마루야마 겐지

옮긴이: 한성례

펴낸 곳: 자음과모음

'꼭 돌아오겠다며 약속하고 떠난 님.

기약 없는 이별에 님이 떠난 자리에 오도카니 서서 하염없이 눈물만 흘리네.

오늘은 오실까? 내일이면 오시려나?

사랑하는 님을 기다리다 슬픔에 겨워 쓰러진 이는 이제 한 그루 나무가 되어 오늘도 변함없이 님을 기다리네.'

황량한 벌판에 홀로 서 있는 고목. 고달픈 가지와 잎사귀에 내려앉는 차가운 달빛. 고요하고 쓸쓸한 그 광경을 보고 있노라니 『달에 울다』라는 제목에 가슴이 시렸다. 표지를 하염없이 바라보다 문득 이런 생각이 들었다. 사랑하는 님과의 이별을 견디지 못하고 눈을 감은 이가 나무가 되어 여전히 그곳에서 기다리고 있는 게 아닐까... 작가의 이름이 생소했다. 마루야마 겐지. 독특한 문체를 지향한다는 그는 현역 편집인들이 선정한 '일본 현대문학사에 길이 남을 작가 베스트 14'에 선정되었다고 한다. '시의 함축성과 소설의 서사성을 갖춘 천 개의 시어가 빚어낸 한 편의 아름다운 소설'이라는 소개 문구에 걸맞게 아름다운 문장이 많았다. 가슴 깊숙이 고이 접어둔 빛바랜 추억을 조심스러 꺼내 보는 느낌. 아름다운 문장에 취해 이야기 속을 거닐다 보면 어느새 나는 독자가 아닌 관찰자가 되어 화자의 목소리에 귀 기울이고 이었다.

달에 울다

첫 번째 소설 『달에 울다』에서는 10살 소년에서 40살 노총각으로 늙어버린 주인공의 일생이 펼쳐진다. 곳간을 털었다는 이유로 마을 사람들에게 쫓기는 야에코의 아버지. 주인공인 '나'의 아버지는 생선 껍질로 만든 번뜩이는 옷을 입고 다리를 절며 도망자를 추격한다. 결국 야에코의 아버지는 험한 꼴로 처형당하고 야에코는 어머니와 함께 시내로 피신했지만 금세 마을로 돌아온다. 20살이 된 '나'. 살림은 여전히 넉넉하지 않다. '나'는 야에코와 몸을 섞는 깊은 관계에 빠져들고 둘의 사이를 눈치챈 아버지가 쓴소리를 하지만 아무 소용 없다. 30살이 된 '나'. 어릴 적부터 키웠던 개 '백구'는 죽고 부모님은 여전하다. 2년 전 야에코는 다른 남자의 아이를 낳았다. '나'와의 관계는 이미 7년 전에 끝나버렸다. 야에코는 어머니가 돌아가시자 아이와 함께 마을을 떠난다. 그 마지막 길을 '내'가 배웅한다. 어느덧 40살이 된 '나'. 3, 4년 전, 부모님이 연달아 돌아가시고 '나'는 홀로 남았다. 인생의 전부였던 사과나무밭에 메인 '나'는 쇠락하고 황폐해진 마을을 떠날 수 없다. 펑펑 내린 눈으로 온 세상이 하얗게 변한 날, 10년 만에 야에코가 집으로 돌아온다. 숨을 거둔 채 소복한 눈 아래 묻혀 있던 야에코를 발견한 '나'. 약 천 일 동안 그녀와 보낸 추억 그리고 백 그루가 넘는 사과나무를 떠올리며 '나'는 그 둘에 매달려 살아간다. '나'의 인생을 그렇게 끝날 것이다. 몽환적인 느낌으로 꿈속에서 헤매는 것 같던 소설 도입부를 지나, '내'가 나이 들어감에 따라 소설은 점점 현실적인 민낯을 드러냈다. '내'가 자는 방에 있던 병풍 속의 법사는 마음껏 방황하며 훨훨 날고 싶은 '나'의 분신이자, 아버지 그리고 야에코의 아버지이기도 했다. 읽고 지나친 문장을 다시 되짚으면 아스라이 피어오르던 장면이 더 생생하고 또렷해진다. 코끝을 스치고 지나가는 사과향기에 뭉클해진 가슴은 이내 참지 못하고 눈물 한 방울을 떨어트렸다.

조롱(鳥籠)을 높이 매달고

두 번째 소설 『조롱을 높이 매달고』는 좀 심오한 작품이었다. 42살의 남자가 피리새 소리를 따라 어린 시절에 살았던 고향 M 마을로 향한다. 가족과 떨어져 홀로 몇 년간 돈을 벌고 돌아온 남자에게 이제 예전의 가족은 없었다. 서먹하고 데면데면한 아내, 자식과는 연을 끊고 각자의 인생을 살기로 했다. 20년을 일한 그에게 남은 거라곤, 겨우 손에 쥔 약간의 목돈과 폐차 직전의 승용차 그리고 말라빠진 늙은 개와 무거운 피로감뿐이다. 어린 시절 그의 부모님은 M 마을에서 온천객을 상대로 채소 조림을 팔며 생계를 꾸렸다. 지독하게 가난했던 그 시절. 그는 30여 년 전에 부모님과 함께 도망치듯 떠났던 그 M 마을에서 여생을 보내고자 한다. 주인을 잃은 건물이 즐비한 그곳에서 과거 이발소였던 건물 2층에 짐을 푼다. 하지만, 아무도 없는 줄 알았던 M 마을에 한 노인이 살고 있다. 노인의 피리새를 몇천 원에 빼앗듯이 데려온 남자는 어느 날 조롱이 사라졌음을 알고 한달음에 노인에게 달려간다. '노인의 낙을 빼앗지 말아 주세요.' 노인이 건넨 쪽지를 보고 남자는 단번에 노인을 돌보는 딸의 정체를 떠올리게 된다. 일전에 보았던 빨간 하이힐을 신은 여인. 그녀는 가까운 K 시에서 밤거리를 헤매며 상대를 찾는 직업여성이다. 그는 모르겠다. 그녀와 어떻게 해보고 싶은 건지, 아니면 단지 할 말이 있는 건지. 그는 모르겠다. M 마을에 살려고 간 건지, 죽으러 간 건지. 그는 모르겠다. 자신이 원하는 게 무엇인지. 그가 M 마을에 머문 물리적 시간은 분명 얼마 되지 않을 터인데 마치 영겁의 세월처럼 그와 나의 목을 조이며 파고들었다. 답답하고 갑갑한 마음. 삶의 의지를 잃고 본능에 의존하여 이어가는 무기력한 나날. 돌팔이 의사가 말했듯이 그는 미쳤는지도 모른다. 자꾸 헛것을 보니 말이다. 하지만 그가 목격한 노인의 최후는 사실이었을 터. 여전히 단조롭고 시시한 삶을 살고 있지만, 그는 M 마을에서 겪은 일들을 계기로 어느 정도 정신을 차린 듯하다. 밤이면 아파트에 틀어박혀 술을 마시고 취하면 잠이 들고 M 마을에 관한 꿈을 꾼다. 그리고 피리새를 떠올리곤 한다.

<달에 울다>, <조롱을 높이 매달고>. 이 두 작품 중에 하나를 꼽으라면 책 제목이기도 한 작품 <달에 울다>를 꼽겠다. 어쩌면 너무 무지하여 잔혹했던 그 시절, 지독한 가난을 견뎌내며 뚜렷한 미래를 꿈꿀 수 없었던 순간. 한 여자를 탐닉했던 3년의 추억을 붙잡고 반평생을 살아낸 남자의 짙은 쓸쓸함에 연신 마른침을 삼켰다. 이런 인생도 있구나. 분명 아름다운 상황이 아닌데도, 마치 시를 읽는 듯한 문장에 속아 아름다움에 취한 묘한 경험을 맛보았다. <조롱을 높이 매달고>는 인생에 실패한 한 남자의 광기 어린 넋두리를 듣는 것 같아 초반에는 살짝 지루했지만, 하이힐 신은 여인이 등장하고 남자의 사연을 어느 정도 알게 된 중반부부터는 소설이 활기를 띠며 다음에 벌어질 상황이 궁금해진다. 죽을 것인가, 살아남을 것인가? 그렇다면 어떤 모습으로? 꼬리에 꼬리를 무는 질문이 답을 얻을 때쯤, 어느새 남자의 인생에 동화되어 나 역시 아련하게 피리새를 쫓고 있었다. 이토록 서평이 길어진 걸 보면, 분명 이 책이 어떤 식으로든 내 마음에 자리 잡았기 때문이리라. 그래, 이 책은 좀 특별했다.