-

-

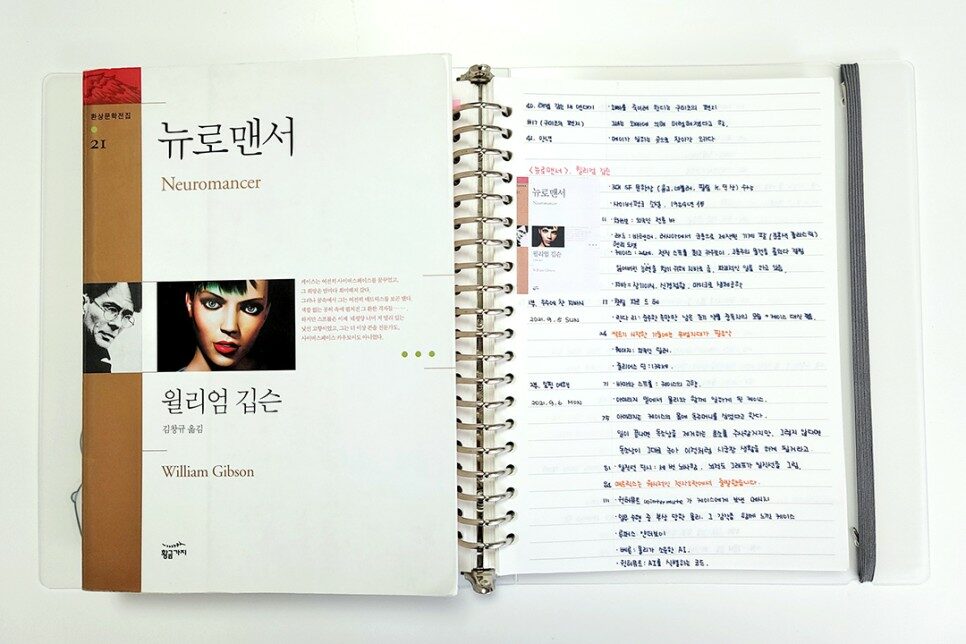

뉴로맨서 ㅣ 환상문학전집 21

윌리엄 깁슨 지음, 김창규 옮김 / 황금가지 / 2005년 5월

평점 :

마음은 읽는 물건이 아니야! 기억과 마음은 전혀 다른 것!

'사이버펑크'를 표방한 『뉴로맨서』는 발표하자마자 각종 SF 문학상을 석권하며 SF 문학의 새로운 장을 열었다. 특히, 이 소설에서 처음으로 언급된 매트릭스나 사이버스페이스 등과 같은 개념들은 이후 여러 작품에 영향을 주었고, 《매트릭스》와 《공각기동대》, 《코드명 J》 같은 영화가 만들어졌다.

뉴로맨서(Neuromancer). 사자(死者)의 땅으로 가는 좁은 통로. 뉴로(Neuro)는 신경, 은빛 길을 뜻해. 로맨서(Romancer)는 마술사(necromancer). 나는 죽은 자들을 불러내지. 379쪽

『뉴로맨서』의 배경은 사이버스페이스가 일상적으로 활용되고 있는 근미래다. 주인공 '케이스'는 사이버스페이스에서 기업의 비밀을 해킹해 돈을 버는 '카우보이(지금으로 따지면 '해커'가 될 것이다.)'로, 한때는 최고로 손꼽혔지만 고용주의 정보를 훔치다 걸려서 더 이상 사이버스페이스로 접속할 수 있는 능력을 잃어버렸다. 그는 자신의 잃어버린 '능력'을 찾기 위해 일본 지바(1980년대에는 일본이 이 분야에서 앞서나가고 있다고 작가는 생각했을 것이다.)로 왔지만 약물중독으로 시궁창 같은 삶을 이어갈 뿐이다.

이때 '몰리'가 접근해 자신과 함께 '아미티지' 밑에서 일하자고 제안한다. 아미티지는 수술을 통해 케이스의 능력을 되찾아주는 대신 그의 몸에 독주머니를 심었다. 일이 끝나면 독주머니를 제거하는 효소 주사를 줄 테지만, 그렇지 않다면 독주머니가 그대로 몸속에서 녹아 이전처럼 시궁창 생활을 하게 될 거라고 한다. 케이스는 아미티지 역시 '윈터뮤트'라는 AI에게 고용된 사람이라는 것을 알게 되고, '윈터뮤트'의 또 다른 쪽 AI인 '뉴로맨서'와도 만나게 된다. 자율성이 금지되어 있는 AI, 그들이 케이스에게 원하는 것은 무엇일까?

'윈터뮤트'는 다국적 대기업 테시어 애시플 가문의 소유로, 자신의 자율성을 막고 있는 물리적 족쇄를 풀기 위해 케이스를 고용했던 것이다. 윈터뮤트는 보안 시스템은 해제할 수 있었지만, 심지어 로봇 청소기 같은 것들도 조정이 가능했지만, 아주 간단하면서도 전통적인 자물쇠로 채워진 것은 사람의 손을 빌리지 않고서는 열 수 없었다. 사람들은 윈터뮤트를 통제하기 위해 물리적인 수동 보조 장치를 사용하고 있었던 것이다. 또 다른 쪽 AI인 '뉴로맨서'는 정서적인 공감 능력을 표현할 수 있고, 윈터뮤트와는 달리 자신만의 인격을 창조해 낼 수 있다. 즉, 윈터뮤트가 좌뇌라면 뉴로맨서는 우뇌 역할을 했다. 만약 이 두 AI가 합쳐진다면 신과 같은 엄청난 능력을 발휘할 수 있기 때문에 사람들은 그들을 분리해 놓았고, 반대로 AI는 합쳐지길 원했을 것이다.

윈터뮤트가 승리했다. 그는 뉴로맨서와 어떤 식으로 인가 맞물려서 다른 무엇이 되었다. (…) 윈터뮤트는 집합적인 정신이었고 결정권자였으며 외부 세계에 변화를 가하는 쪽이었다. 뉴로맨서는 인격이었다. 뉴로맨서는 불멸이었다. 마리 프랑스가 윈터뮤트의 내부에 자신을 해방하고 뉴로맨서와 일체가 되고자 하는 충동을 집어넣은 것이 분명했다.

윈터뮤트. 조용하고 차갑게, 애시풀이 잠든 동안 천천히 줄을 치는 인공 두뇌학의 거미. 그는 자기 식으로 테시어 애시풀을 무너뜨리기 위해 죽음의 거미줄을 자아냈다. 415~416쪽

『뉴로맨서』에는 몸은 이미 죽었지만 인격이 복제되어 ROM에 저장되어 있는 전설적인 카우보이 맥코이 파울리가 등장한다. 그는 뇌전도 그래프가 세 번이나 일직선을 그리며 뇌사해서 '일직선 딕시'라는 별명을 가지고 있다. '일직선 딕시'처럼 몸은 죽었지만 기억이나 인격이 복제되어 그 데이터가 영원히 살아있다면? '일직선 딕시'는 일이 끝나면 자신의 인격도 제발 죽여달라고 케이스에게 부탁한다.

윈터뮤트 역시 그렇게 복제된 데이터와 마음은 전혀 다른 것이라고 말한다. 최근에 읽은 가즈오 이시구로의 『클라라와 태양』이 떠오른다. 인간과 똑닮은 AI '클라라'가 등장하는데, 다른 모든 것은 복제할 수 있어도 '마음'은 그렇게 할 수 없다는 이야기였다. 이 책의 제목이 '윈터뮤트'가 아닌 '뉴로맨서'인 것도 같은 맥락이 아닐까? 아무리 AI가 진화를 거듭해도 인간이 될 수 없는 것은 그런 정서적인 측면 때문이라는 것.

"마음은 읽는 물건이 아니야. 봐, 너도 '읽는다'는 개념에 물들어 있잖아. 나는 네 기억을 건드릴 수 있지만 기억과 마음은 전혀 다른거라고." 267쪽

읽는 게 쉽지 않은 소설이다. '사이버스페이스'나 '매트릭스' 같은 지금은 일상적으로 사용하고 있는 용어들이 등장하고 있기는 하지만 지금과 정의가 달라서, 게다가 앞서 언급한 대부분의 영화를 보지 않았기 때문에 용어의 개념을 잡는 게 힘들었다. 윌리엄 깁슨이 1984년에 발표한 『뉴로맨서』를 2011년에 구매해서 2021년에 읽었다. 이렇게 묵혀두지 않고 그때 읽었더라면 어땠을까? 좀 더 새롭다고 느낄 수 있었을까?