[이야기를 만드는 기계]를 읽고 리뷰 작성 후 본 페이퍼에 먼 댓글(트랙백)을 보내주세요.

[이야기를 만드는 기계]를 읽고 리뷰 작성 후 본 페이퍼에 먼 댓글(트랙백)을 보내주세요.

-

-

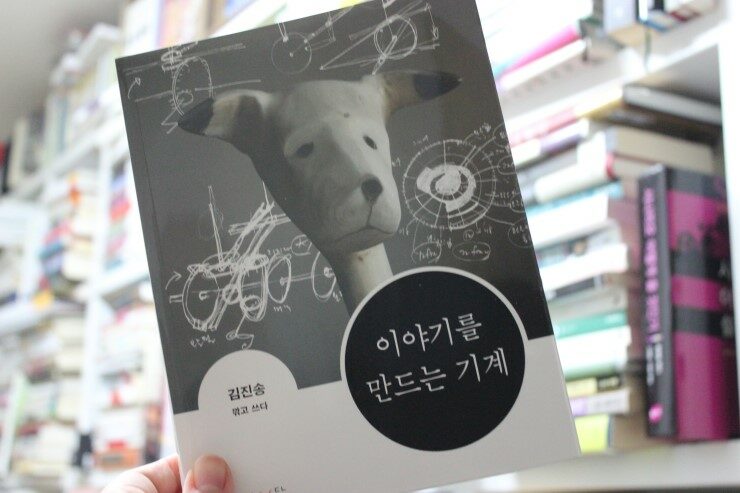

이야기를 만드는 기계

김진송 지음 / 난다 / 2012년 12월

평점 :

[자연을 모사하는 일은 너무 쉽게 다가오고 너무 어렵게 끝난다. 인간이 만든 생간물의 많은 것은 자연에서 얻어진 것이다. 형태나 소재뿐 아니라 자연이 들려주는 이야기들이 거기에 담긴다. 때로는 그저 자연의 일부를 그림으로 그리거나 사진으로 담아내거나 조각으로 만든 것조차 사람들은 기꺼이 시선을 던진다. 아프리카 초원에 누워 있는 사자. 수풀이 가득한 호수의 풍경, 거대하게 그려진 꽃잎, 매끈하게 조각된 물고기. 자연은 가장 상투화된 예술의 대상이지만 자연 그 자체가 지니는 무한한 상상의 세계를 꿈꿀 수 있기에 끊임없이 묘사되고 또 모사된다.] P243

어떤 이는 실화를 바탕으로 이야기를 만들고, 어떤 작가들은 경험을 통한 소재를 찾아 이야기를 만든다. 때로는 전해들을 얘기들이 모여 감동적인 얘기가 되어 책으로 만드는 사람들도 있겠지만 이렇게 뭔가를 만들어 놓고 이야기를 쓰는 사람들은 얼마 없지 않을까 싶다. 자연에 있는 것들을 그대로 사용하거나 조금 변형을 주어 조각을 만든다. 그리고 만들어진 조각들은 새로운 얘기를 쏟아낸다.

저자는 자연을 통해 만들어낸 이야기는 때로는 노동을 통한 유희라고 말한다. 작은 것 하나 하나 만들어내는 것이 얼마나 힘든 일일까 생각이 되지만 그는 그것이 하나의 유희고 즐거움이었다.

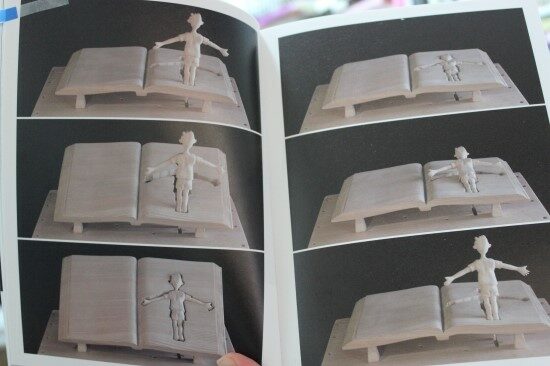

책도 나무를 통해서 만들어지는 것이다. 작가는 나무를 깎아 조각을 만들고, 나무를 통해 책을 펴냈다. 그런 얘기들이 오밀조밀하게 엮어져 있는 책이 <이야기를 만드는 기계>이다. 몇 년 동안 저자가 깎아 만든 조각들에 에피소드들을 하나씩 만들어냈다.

처음에 몇 장을 보다가 <웰레스와 그로밋>이 떠올랐다. 그로밋 같은 똑똑한 강아지가 있었으면 좋겠다고 노래를 불렀는데, <이야기를 만드는 기계>를 보니 가슴에 담긴 하나의 장면이 이렇게 표현되었으면 좋겠다고 생각되는 페이지가 한두 개가 아니다.

책의 바다에 빠져드는 이 장면을 담은 모습에 작가적 상상력이 근사하다고 느끼게 된다. 반질반질하게 닦아 놓은 나뭇결은 얼마나 곱고 반질거릴지 가서 손때를 좀 묻히고 오고 싶다.

작가의 자연주의 글쓰기와 생활모습에 담긴 철학을 엿볼 수 있는 대목이 있다.

책속의 얘기들은 감동적이거나 난해한 얘기도 있지만 유쾌한 작가의 유희도 있다.

삽이 어느 날 그냥 자신이 태어난 그때의 모습으로 돌아가고 싶은 마음에 주인이 “도대체 뭐가 되려고 그러는데?” 라고 하나 “쇠…….”라고 한 것을 “새”로 알아듣고 삽을 새로 만들었다는 그런 얘기, 그런 모습을 담아 놓은 작품의 모습이 때로는 엉뚱한 사람이구나 생각된다.

때로는 등 집이 없는 민달팽이 하나 만들어 놓고 집이 없다는 것이 서럽다는 것을 시사 한 그 작은 문장은 또 얼마나 우습던지.

[현대문명의 질주 속에서 기계들은 그 어디서건 효율성과 합리성으로 이루어진 세계를 꿈꾼다. 더 크고 더 정교하고 더 미끈하게 다듬어진 문명의 이빨에 대한 경배가 매일 도처에서 일어난다. 하지만 그 어디든 그들의 이야기가 있을 뿐 우리의 이야기가 들어갈 틈은 없다.]P73

지하철을 타고 출퇴근을 하면서 거의 똑같은 모습을 보는 것이 스마트폰을 보고 있는 사람들이다. 앉아 있건 서 있건 스마트폰으로 게임을 하고, 음악을 듣고 기사를 검색한다. 한적한 때 지하철을 타고 가더라도 앉아 있는 사람들 절반은 스마트폰을 쥐고 있다. 언젠가 식구들과도 밥을 먹다가 잠깐 쉬는 타임에 꼬마까지 포함해서 모두 스마트폰을 꺼내서 기사 검색, 게임에 열중해 있는 모습을 봤다. 이렇게 이야기가 사라지고 있었다. 정교하고 더 미끈하게 다듬어진 문명의 이빨에 우리의 이야기가 끌 틈이 사라지고 있는 것이다.

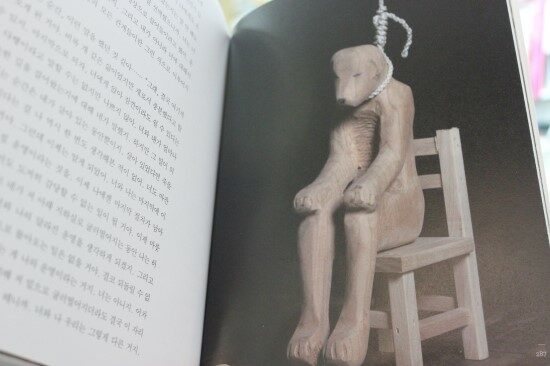

가장 긴 얘기를 차지하고 있는 개와 의자에 대한 얘기는 좀 생뚱맞다는 생각이 들다가 사진 한 장을 보고 덜컹 가슴이 내려앉는다.

나무의 물결을 느낄 수 있는 책인데, 그 무늬를 느끼는 동안 조금 어려웠던 얘기들이 있었다. 책 표지만 보면 동화 같은 얘기 같지만 이야기 속은 좀 더 진지한 어른들의 세계를 얘기하고 있다. 책을 만들어 낸 작가의 노고가 빛나지만, 사실 사진속의 그들을 만나고 싶은 욕망이 더 커서 책보다 그들이 더 그리워질 것 같다.

잘 다듬어진 장비들을 보니 작가가 얼마나 부지런한 사람인줄 알 수 있을 것 같다.