-

-

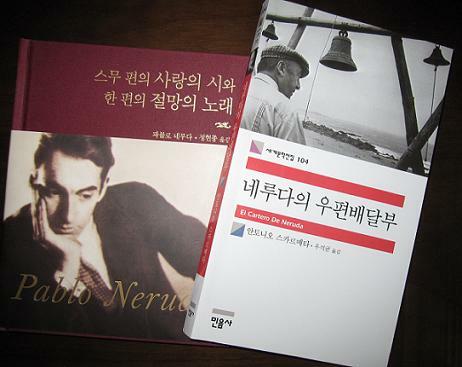

네루다의 우편배달부 ㅣ 민음사 세계문학전집 104

안토니오 스카르메타 지음, 우석균 옮김 / 민음사 / 2004년 7월

평점 :

삶이란 우주만물의 은유. 그 안에 새로움의 열망과 치열한 자기 응시가 있다. 이것을 끊임없이 시도하는 이들이 시인이다. 그러니 우리 모두는 시인이 될 수 있다. 이미 만물의 하나이니 말이다. 다만 이 새로움을 향한 추구를 하지 않기에 시인이 아닐 뿐이다. 현실에 안주하고, 체제에 순응하면서 길들여짐에 무감해졌기에, 새로움을 말할 수 없게 된 것이다. 사회라고 하는 시스템이 정한 공통의 동일한 언어만을 되풀이 하는데 은유가 개입할 여지가 있겠는가? 그러한 삶에 새로움의 감동, 삶의 진지한 열정이 없는 것은 지극히 당연한 것일 게다.

그래서 언제부터인가 은유를 말하는 자신을 발견하게 된다면 우린 자기만의 고유한 삶을 살아내고 있다고 할 수 있을 것이다. 나만의 삶의 방식, 유일한 자기만의 응시, 그것이 새로움이 아니고 무엇이겠는가? 다양한 새로움 들이 발산하는 그 찬연한 감동이 세상을 에워싼다면 우리의 귀는 기뻐서 활짝 열릴 것이고, 온 몸의 세포들은 긴장으로 발갛게 달아올라 터지기 일보직전이 될 것이다. 아마 세상 사람들 모두가 사랑스러워 보일 것이고, 거기에 어떤 폭력과 추오(醜汚)가 있겠는가?

태평양 연안의 작은 해안 마을, ‘이슬라 네그라’의 소박한 풍경 속에서 위대한 지성, 시인 네루다와 우편배달부 청년 마리오가 나누는 삶의 교감은 거대한 메타포가 되어 시가 되고, 새로운 감동의 언어가 되어, 비록 "열광적으로 시작해서 침울한 나락으로 떨어지며 끝을 맺는”다는 작품에 대한 작가의 서문에도 불구하고 행복감에 젖어들게 한다. 물론 악명 높았던 피노체트의 군사 쿠데타로 민중의 자유가 말살되고, 더 이상 시인으로서의 삶이 불가능한 암울한 시대의 도래, 네루다의 쓸쓸한 죽음이 우리를 침울하게 하지만 보잘것없는 어촌의 순박한 청년이 메타포를 말하고 시인의 삶을 살아내는 이야기는 분명 환한 기쁨을 주는 것이다.

네루다에게 우편물을 배달하던 어느 날, 차마 네루다의 집을 떠나지 못하고‘돌부처’가 되어 우두커니 서있던 마리오와 네루다의 익살스런 대화는 메타포의 시작을 알린다.

"무슨 일 있나?"

"네?"

"전봇대처럼 서 있잖아"

"창처럼 꽂혀 있다고요?"

"체스의 탑처럼 고즈넉해."

"도자기 고양이보다 더 고요해요?"

마리오의 말은 이미 새롭다. 사회가 규정한 일상의 언어를 벗어나 자기만의 언어로 말하고 있다. 얽매임에 풀려나 자유로워진 정신의 모습 아닌가? 독창적인 언어, 그만의 정신, 그래서 “나도 시인이나 되었으면.”하는 청년의 말에 네루다는 “계속 우체부를 하는 게 더 독창적이라고.”격려하는 것 아니겠는가? 정작 독창적 언어와 삶을 말하는 시인들이 없는 칠레에서 네루다는 정말의 시인을 알아보았던 것일 게다.

그리고 주점 여주인의 딸‘베아트리스’에 매혹된 마리오의 열정은 아예 메타포로 도배질을 한다. 메타포는 독특함, 상상력을 자극하는 자유로움과 새로움으로 그 어떤 것보다 달콤하게 처녀를 휘어잡는다. 가진 것 없는 가난한 우체부의 혀에 현혹된 딸로부터 마리오를 떨쳐내려는 주점 여주인과 마리오의 갈등은 그야말로 언어의 재치와 해학의 향연이 되어 펼쳐진다. 급기야 눈을 피해 조우한 마리오와 베아트리스의 열정적 사랑의 묘사는 해학의 메타포들로 관능을 넘어 기쁨의 지고함으로 승화될 정도이다. 베아트리스에 대한 열망은 그저 노예가 되기를 바라다 못해, “침마저도 정액으로 변화시키기 시작했다.”고 할 정도이니 욕망의 불꽃이 어디까지 당겨졌는지 여러 말이 필요가 없어진다. 점잔빼는 나조차도 상황에 대한 상상과 공감으로 사위에 아랑곳없이 웃어 재꼈으니 말이다.

이런 표현은 또 어떨까? “너무도 굳게 침묵을 지켰기에 자신과 비교하면 돌멩이들까지도 수다쟁이 같았다.” 그 침묵이 얼마나 굳고 차갑고 무거웠는지. 이처럼 메타포는 추함, 불안함, 수치심, 은밀함, 탐욕스러움, 등등 온갖 부정의 형상들이 사라지고 유쾌함과 아름다움, 행복감, 진지함, 진솔함을 드러낸다. 투명한 본질의 드러냄, 바로 그것일 것이다. 누군가 정의한대로 보는 것이 아니라 보이지 않았던 본래의 모습을 보는 것, 그렇기에 새로운 것이고, 진실한 것이며 영원한 언어가 된다.

시인이 되는 것, 시인의 언어인 시, 이것은 이처럼 본질을 드러내는 것이고, 새로운 것이며, 온전한 독창성이자, 누구도 침해할 수 없는 자기만의 삶, 즉 자유인 것이다. 그러나 세상은 시를 억압하고, 시인의 삶을 방해한다. 1973년의 칠레만 그러할까? 여전히 21세기 우리의 사회도 시인의 언어와 모든 사람들이 시인이 되는 것을 용납하지 않는다. “불타는 인내를 지녀야만 빛과 정의와 존엄성이 충만한 찬란한 도시를 정복할 것입니다. 이처럼 시는 헛되이 노래하지 않습니다.”라는 네루다의 노벨문학상 수상연설의 마지막 문장은 시인이라는 치열한 단독성의 삶을 제시한다. 인류의 위대한 시인과 평범한 소시민으로서의 우편배달부의 변화하는 삶의 이야기가 들려주는 진하디 진한 감동에 몸과 정신이 온전히 사로잡힌다. 이 감동은 결코 낭만적 감수성으로서의 감상이 아니다. 세상에 대한 진지한 성찰의 숭고한 메타포로서의 치열함과 저항의 정신에 대한 것이다. 오! 십 사년 걸려 쓴 소설. 납득할 수 있다!