-

-

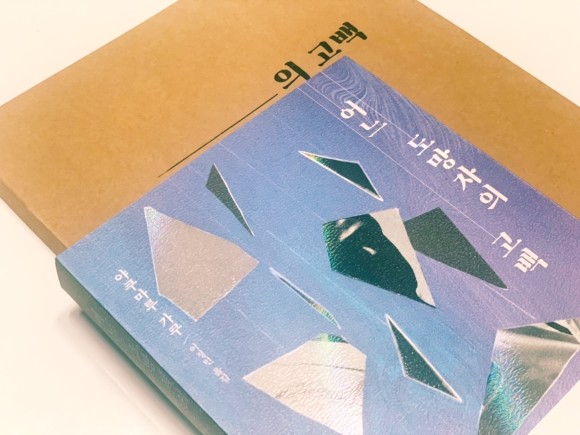

어느 도망자의 고백

야쿠마루 가쿠 지음, 이정민 옮김 / ㈜소미미디어 / 2022년 7월

평점 :

아이들을 낳고 키우면서 늘어가는 걱정 속에는 '우리 아이가 다른 사람에게 피해를 주면 어쩌나' 라는 것도 들어 있다. 여기에서 차마 '가해자'라는 단어는 사용하고 싶지 않다. '가해자'라고 하면 뭔가 엄청난 범죄에 휘말린 듯한 뉘앙스를 풍기지 않나. 주체할 수 없을 정도로 상상이 마구마구 뻗어나가면 마음이 불안으로 가득해지고, 일어나지도 않은 일에 지레 겁을 먹게 된다. 그래서 그저 단순히 '피해를 준다'라고만 상정하고 싶은 것이다. 우리 아이에게 만에 하나, 혹시라도 그런 일이 생긴다면 나는 어떤 마음으로 그 상황을, 아이를 마주할 수 있을까. 혹은 그 반대의 경우라면.

엄격한 집안에서 자란 마가키 쇼타는 그 날, 그 일이 일어나기 전까지는 평범한 대학생이었다. 여자친구 아야카로부터 '지금 당장 날 보러 오지 않으면 헤어질 거야'라는 문자를 받고 음주운전을 하기 전까지는. 이 사고로 쇼타는 81세였던 노리와 기미코를 차로 친 후 200미터 정도 끌고 가 사망하게 한다. 술을 마시고 운전했다는 것이 발각될까 봐, 그리고 아버지가 저명한 인사라는 것에 부담을 느낀 쇼타는 사람을 치었다고 생각하지 못했다며 거짓 진술을 하고, 결국 4년 10개월의 징역을 살게 되었다. 억울하게 부인을 잃은 노리와 후미히사는 쇼타가 출소한 후 그가 살고 있는 옆집으로 거주지를 옮겨 쇼타를 주시한다. 후미히사는 과연 쇼타에게 복수를 하고 싶었던 것일까.

우리 가족은 너 때문에 불행해졌어. 그런데 가장 불행한 건 우리도, 더욱이 너도 아니야.

p225

고열로 힘들어하는 남편을 위해 늦은 밤 편의점에 갔다 변을 당한 노리와 기미코는 물론, 사랑하는 아내이자 어머니를 잃은 가족들의 슬픔과 억울함은 말할 것도 없다. 4년 10개월의 형을 살고 나온 쇼타가 '범죄자'라는 꼬리표 때문에 아무리 힘들어해도, 쇼타 자신 때문에 부모님은 이혼하고 누나는 파혼당해 가족들 모두 힘든 생활을 이어간다 해도 그 아픔과 괴로움은 노리와 집안에 비할 것이 못 될 것이다. 하지만 그럼에도 쇼타를 향한 연민이 생겨난다. 사람을 치었다고 자각한 순간 차를 세웠다면, 사고가 난 현장에서 구급차를 불러 노리와 기미코의 목숨을 구했다면-하는 생각 때문에 안타까운 마음이 깊어진다. 아무래도 쇼타가 누군가의 아들이기 때문에 더 그런 마음이 들었던 것인지도.

어떤 이는 쇼타가 너무나 뻔뻔하게 변명한다고 생각할 수도 있겠다. 가족을 위해? 아야카가 죄책감을 느낄까 봐? 그런 변명 뒤에 숨어 거짓 진술을 하는 쇼타는 분명 비겁해 보인다. 하지만 생각지도 못한 사고와 감당하기 어려운 자신의 죄 앞에서 그것을 똑바로 마주할 수 있는 사람이 얼마나 될까. 지금이야 '나는 쇼타같은 그런 인간이 아니야!'라고 외칠지도 모르지만, 그런 상황, 그런 입장이 되어보지 않으면 아무도 모르는 일인 것이다. 나도 책을 읽는 독자의 입장이고, 그 후 어떤 일이 벌어졌는지 알고 있기 때문에 쇼타의 행동이 부적절하고 나쁘다는 것을 인식하지만, 정신없는 사고의 순간 어떤 행동을 할 지 장담하기 어렵다.

제목을 보고 처음에는 '도망자'가 쇼타를 지칭하는 것이라고 생각했다. 하지만 예상과는 달리 도망자는 다른 인물. 그것도 나는 두 사람이라고 여겨졌다. 한 사람은 쇼타가 사고를 낸 이후 내내 도망만 다녔다며 자신을 반면교사로 삼아달라고 부탁했고, 한 사람은 과거 자신이 전쟁에서 저지른 죄를 고백하면서 쇼타와 마음을 나눈다. 이 도망자들의 고백을 들으면서 인생이란 무엇인가, 다시 생각해보지 않을 수 없다.

'속죄에 대한 올바른 자세란 무엇인가'에 대해 고찰해 온 작가 야쿠마루 가쿠. 그의 작품을 읽다보면 '죄는 미워하되 사람은 미워하지 말라'라는 말이 생각나기도 하고, 하지만 그렇다고 해서 사람을 미워하지 않을 수도 없는 노릇 아닌가 하는 생각도 들면서 마음이 복잡해진다. 누구나 가해자, 피해자가 될 수 있다. 만약 내가 가해자가 된다면, 우리 가족 중 누군가가 타인에게 피해를 준다면 우리는 과연 어떤 행동을 취할 수 있을까. 깊이 생각해 볼 문제다.

** <소미미디어>로부터 도서를 지원받았습니다.