-

-

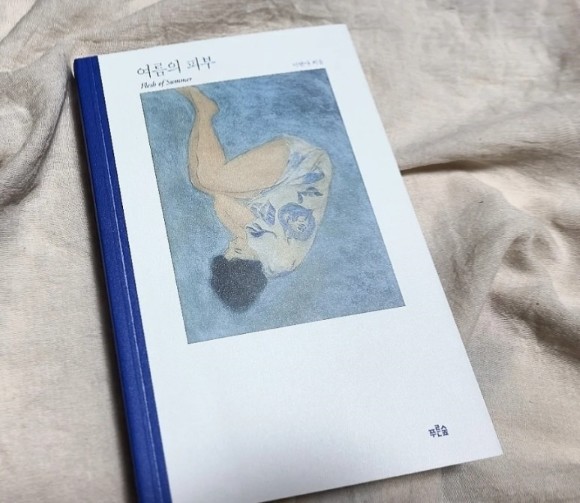

여름의 피부 - 나의 푸른 그림에 대하여

이현아 지음 / 푸른숲 / 2022년 7월

평점 :

품절

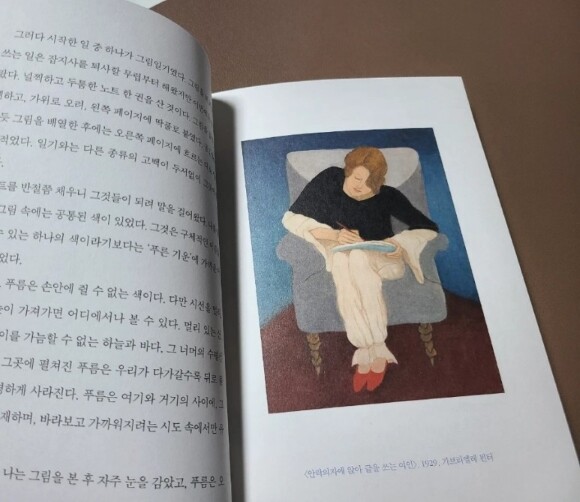

나는 그림을 볼 때마다 푸른 기운을 감지한다.

그것은 자신 안으로 한 발짝 물러나 있는 자의 시선에서 비롯한다.

앞이 아니라 뒤로 발걸음을 디딜 때 생기는 약간의 공간과 그늘,

그 물러남의 태도가 말하는 색, 그것이 내가 사랑하는 블루다.

<작가의 말 中>

여름 끝에 만난 미술 에세이 한 권의 인상은 차갑고 시리다. 피카소의 우울을 담은 청색시대

이후로 미술을 이렇게 서늘하게 이야기 한 책이 있었던가 싶을 만큼 독특한 첫인상의 책.

왜 그렇게 작가는 푸른색을 이야기하고자 하는가 하는 의문은 책장을 넘기는 페이지만큼

와닿기 시작했다.

글을 쓴다는 것, 글에는 그 사람의 많은 것이 드러난다. 저자는 글을 쓴다는 것은 써 내려가는

과정이 신체적으로도 가라앉는 느낌이 들고 침잠하는 과정이라고 표현을 했다.

깊이 내려가는 글은 그래서 더 진솔하고, 서늘할 만큼 시리기도 하다.

그렇게 한발 물러나 푸른 기운을 담은 그림들을 이야기하는 책 속 작품들을 감상하며,

저자의 사적인 내면의 이야기를 듣는 과정에서 나도 또 다른 나의 기억들이 소환된다.

학교에서 정규교육을 받지 않았지만 루브르를 자신의 아카데미로 삼았던 발튀스의 이야기

부터 보편적인 아름다움이 아닌 일종의 금기와도 같은 선을 넘는 작업으로 논란의 중심에

서기도 했던 루시안 프로이드, 평생 그림을 그렸지만 남편과 아이의 예술에 집중 할 수밖에

없었던 우르타도는 진짜 그림을 그리기 위해 모든 사람이 잠든 밤에 깨어있었다.

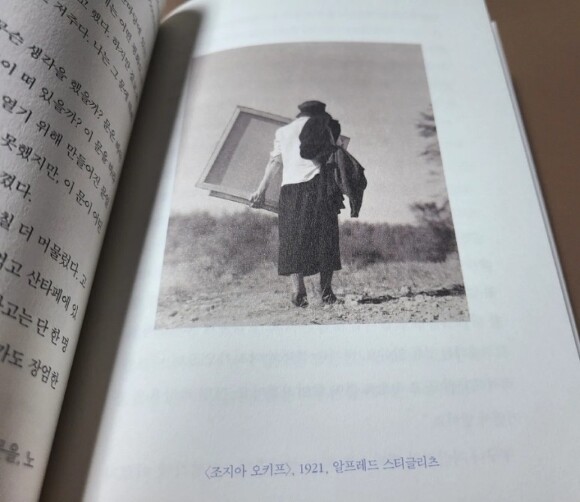

자신의 몸집보다 큰 캔버스를 지고 걷는 조지아 오키프의 모습이 이 책을 읽으며 가장 인상

적으로 남았던 한 장면이다. 평생 탐구해야 만 하는 사각형.

누구나 자신만의 캔버스를 지고 살아간다는 저자의 말처럼, 우리는 각자에게 주어진 캔버스

를 일생 동안 채워나가는 과정인 것 같다.

유난히 꽃을 좋아했던 독일화가 파울라 모더 존 베커는 "짧지만 화려한 축제"라는 말로

꽃을 표현하기도 했다. 유한한 우리의 삶마저도 그런 한계성에 늘 부딪치곤 하는 데서

우리는 그 삶의 빛나는 순간들의 가치를 알아간다.

그녀의 말대로 우리 모두의 삶은 하나의 짧지만 강렬한 축제이고, 축제가 길다고 더 아름다운

것이 아니라는 것을!

조심스럽지만 간절한 그녀의 마음이 작품에서 고이 들어 올리는 꽃들에서 충분히 느껴진다.

책에서 소개된 작품들이 그간 잘 알지 못했던 작가들이라는 점도 반가웠고, 기존에 잘 알려진

작가들의 이야기도 새롭게 다가왔던 고요와 사색을 불러오는 푸른 기운의 그림들이 주는

여운이 잔잔하게 남는 책이었다.

<출판사에서 제공한 도서를 읽고 작성하였습니다.>