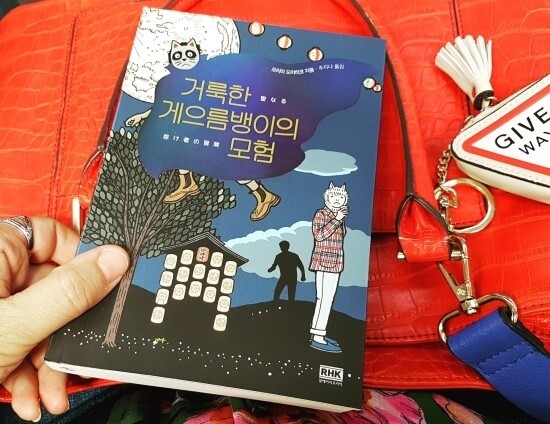

표지부터 내용이 모두 일본스러운 한권의 책.

일본의 신사는 판타지와 참 잘 어울리는 하나의 상징같은 장소이기도 하다, 일본 여행때마다 간혹 접하게 되는

신사들은 각각의 전설같은 것들이 인상적이기도 하고, 괜히 덩달아 그 묘한 분위기 속으로 빠져들게 되는 순간

도 있다. 소설의 주인공이라고 하면 명석하고, 빠릿빠릿한 행동지향을 떠올리게 되지만 이 책은 제목부터

어딘지 게으름의 본능을 일깨우고 조금 늘어져서 읽을 수 있을거란 기대감을 갖게 한다.

소설의 화자는 제 3자의 입장에서 무심한듯 책속 인물들의 동향과 묘사를 들려준다.

도입부 부터 어딘지 김빠지고, 기대감없는 시작을 예고하지만 오히려 그 부분이 솔깃하게 와 닿는것도 신선하다.

사람은 좋아하는 것에 몰두 할때 행복해진다.

행복의 극치에 있을때 아이러니하게도 종종 인간은 바보가 된다고 묘사한 책속 대목에 공감하며. 책속 주인공

들이 각자의 환상속에서 펼치는 행보는 야무지지 못한 일들 투성이다.

사람들에게 인기를 얻기 위해 너구리 가면을 쓰고 무리하게 착한일을 하는 폼포코 가면부터, 주말이면 한없이

늘어져서 있지도 않은 미래의 부인과 할 일들의 목록을 작성하는 게으른 주인공,

일주일에 한번 출근하지만 고용주인 탐정보다 더 의욕넘치는 조수까지..임팩트있는 등장인물은 하나도 없는

그야말로 힘이 전혀 들어가지 않는 소설의 전개라니.

거룩한 게으름뱅이라는 명목하에 평범한 사람의 눈에는 이상한 존재이기만 한 게으름은 하늘의 질서와

맞닿고 쓸모없어 보이는 가운데서 또 그 쓸모를 만들어 내는 묘한 원리가 스토리속에서 반복되고, 읽다보면

빨려들게 되는 신기한 현상.

인류사의 시작은 나무위에서 시작되었으나, 게으른이들이 나무를 잘 타지 못함에도 불구하고 잘먹고 잘살아

왔음을 인지한 이들이 새로운 인류사의 터전에 변화를 갖게 되었음을 서술하는 대목에서는 보는 각도에 따라

게으름도 하나의 발견이 될 수 있음을 시사한다.

결과에 따라 어떤 행동에 대한 판단이 180도 달라질 수 있는 경우는 비일비재하다.

게으름뱅이는 온종일 깔아놓은 이부자리를

그리워하고,

이성은 근심하고, 야성은 축제를 원했다. 그들의 격렬한 파동이 서로 부딪치고,

부서져 사라지는

자리에 일종의 정숙감이 생겨난다. p305

한여름의 절정으로 치닫는 요즘 이 책은 요즘에 가장 잘 어울리는 책이 아닌가 하는 생각을 했다.

누구나 저마다의 게으름을 내면에 달고 있다. 한없이 늘어지고 싶은 욕구는 부지런해져야 하는 상황에 쓰일

중요한 에너지원이기도 하다.

게으름과, 부지런함사이의 간극을 적절하게 이용하는 것도 잘 살기위한 하나의 요령이다.

화려하게 변신하는 책표지의 한 컷이 이 책을 한마디로 보여주는 것 같다는 생각을 마지막 책장을 덮으며 했다.

신문의 연재소설을 전혀다른 스토리로 각색해서 출판했다고 하는 저자는 책과는 전혀다른 부지런한 사람임에

틀림없다. 누구나 일상의 경계에서 한번쯤은 행동이 아닌 상상만으로도 큰 휴식을 얻는다.

그래서 이 책은 화려한 등장인물 하나 없고, 어수룩해 보이는 비 현실적인 이야기 속에서 기대감과 허무함을

동시에 주는 책이라는 결론을 내며, 저물어 가는 주말의 독서를 마무리한다.

절묘하게 마무리하는 책속 스토리와 나의 일상의 어우러짐 속에서 윌터의 상상이라는 영화제목이 떠오르기도

했다.