-

-

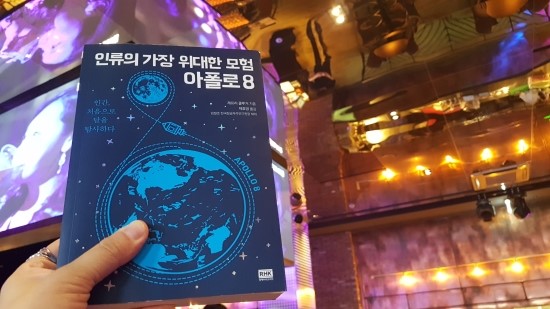

인류의 가장 위대한 모험 아폴로 8

제프리 클루거 지음, 제효영 옮김 / 알에이치코리아(RHK) / 2018년 5월

평점 :

https://namu.wiki/w/%EC%95%84%ED%8F%B4%EB%A1%9C%208%ED%98%B8

인류 최초로 달의 궤도에 오른 우주선 아폴로 8호

1969년 7월 아폴로 11호의 닐 암스트롱은 달에 기념비적인 첫발을 내딛었다.

이 위대한 인류의 업적뒤엔 달 궤도를 돌며 아폴로 11호의 달 착륙에 대비한 임무를 수행한 아폴로 8호의

결정적인 역할이 있었다.

세상의 빛나는 모든 것들의 이면에는 그에 못지 않은 조력자들이 많다. 우리는 늘 밤하늘의 반짝이는 별에만

관심을 갖고 있는 것은 아닌지.

아폴로 8호의 세명의 우주인은 달을 보며 자신의 소회를 이야기 한다.

아주 거대하고 외로운곳, 으스스한곳, 無의 확장 같은 인상.

쓸쓸함이 가득한 드넓은 달을 보며 지구에 두고 온 것들을 떠올리게 하는 순간.

지구가 마치 거대한 우주에 떠 있는 오아시스 같다고 하는 그들이 이야기를 들으며 잠깐 동안 이미지 속의

달 언저리를 떠올린다.

아폴로 8호가 성공을 할 수 있었던 배후의 세 주인공은 누구보다 자신의 일에 대한 열정과 열의를 가지고 있는

사람들이다. 어려움을 극복하고, 순간의 기지를 발휘하여 노련한 대처를 통해 큰 사고를 방지하기도 한다.

그리고 그들의 배후에서 안정적인 내조를 하던 가족들의 모습에서 가족과 동료들도 모두 제2의 우주인이라고

해도 과언이 아닐만큼 침착하고, 단단한 기둥의 역할을 해내는 모습이 인상적이었다.

이들을 지칭하는 '원래 가정을 지킨 비행사들'이라는 수식어가 생길만큼 역시 안정적인 가정은 큰일을 하는

가장 큰 초석임을 다시한번 생각하게 한다.

이 책의 저자인 제프리 클루거는 타임지의 수석편집자이기도 하고 아폴로 13호에 관한 책을 내기도 했다.

저자는 책의 자료가 될 만한 내용들에 대한 상세한 기록과 보존을 자신의 저서에 많이 참고했음을 언급한다.

어떤 기관이나 단체에서 행해지는 모든 행보들에 대한 기록과 보존이 얼마나 중요한지도 강조한다.

성공한 우주비행사로서의 보먼은 많은 부를 누리기도 했지만, 자신의 커리어를 이용해서 여든여덟의 노장의

나이임에도 불구하고 자신이 소유한 비행기를 화재의 현장에 직접 몰고 날아가 진압을 돕는등 노익장을 과시

하고 있다.

https://g.co/kgs/MbjUiC

지구돋이 Earthrise 사진은 아폴로 8호의 세명의 탑승자 중 한명인 윌리엄 앤더슨의 작품이다.

이 사진은 누가 찍었는지는 몰라도 한번쯤은 봤을 유명한 사진이다. 지구환경하면 가장 먼저 이 사진을 이미지로

띄우는 경우가 많기 때문이다.

빌앤더슨의 직감적인 사진 한장은 우표며, 포스터, 티셔츠, 머그컵 등 여러 이미지 사진으로 활용이 되었고

타임지와 라이프에서 이 사진을 역사상 가장 영향력 있는 100장의 사진중 하나로 선정했고, 1968년 초 환경운동의

시작을 세계적인 운동으로 활성화 시킨데 공헌한 사진이기도 하다.

프랭크 보먼등 우주인들의 준비과정과 그들의 우주비행 과정을 따라가다보니 첫장부터 흥미진진하고 생생한

현장이 그려질만큼 생동감이 넘치는 스토리다.

종종 미술관에서 해설을 하다보면 의외로 우주관련 모티브의 작품들이 꽤 많다.

이상현작가의 <잊혀진 전사의 여행><문워커>도 모두 우주관련 작가의 관심사가 반영된 작품이었는데 달탐사는

인류의 손꼽히는 하나의 거대서사의 한 장면중에서도 세계인의 관심사의 중심에 있는 이슈임을 확인할 수가

있는 대목이기도 하다.

한묵(1914-2016)작가의 <금색운의 교차, 1991, 254 x 202 cm>

한묵작가에게 아폴로호의 달 착륙은 공간에 대한 인식을 우주 저 편에까지 확장하게 한 계기가 되기도 했다.

102세까지 장수한 화가이기도 한 한묵작가의 77세에 그려진 작품. 국립현대미술관 소장품.

2003년 국립현대미술관 덕수궁관에서 있었던 한묵작가의 대규모 개인전에서 이 작품이 가장 대표작으로

꼽히기도 했다.