믿고보는 신병주 교수님의 역사이야기.

역사이야기를 통해 민초의 삶부터 왕실의 암투까지 조선시대 다양한 이야기를 통해 또 지금의 시대를 돌아본다.

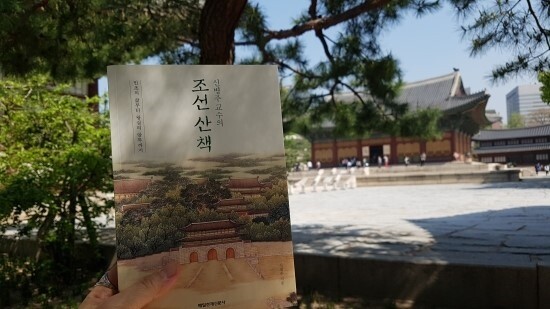

안중식의 표지그림으로 시작하는 역사속 장면들을 만날기대.

"역사는 과거와 현재의 대화이다."

"역사는 현재에 다가오는 역사일 때 빛을 발할수 있다."

얼마전에 읽었던 <최태성의 한국사 수업>에서도 역사는 과거와 미래를 잇고, 사람사는 모습을 이해하는 것이

라 강조하던 맥락과도 통한다.

역사를 잘 이해하는 사람들의 공통점이 또 그런것이라는 깨달음.

이책은 2015년 10월 <세계일보 _ 역사의 창>이라는 역사칼럼과 저자의 칼럼들을 모아서 출간된 책이다.

그렇다보니 조금 더 가볍게 과거와 현재의 사건들을 연결해서 풀어나가는 방식이다.

살짝 내용이 좀 더 보충되었으면 싶었던 주제도 있었지만 부담없이 읽어보는 계기도 된것 같다.

우리가 쓰는 언어의 유래 '흥청망청'은 연산군이 향락에 빠져 흥청이라는 기녀들에게 심취한 모습에서 이를

조롱하는 표현에서 유래되었다는 점도 재미있다. 말을 삼가해야 하는 패찰을 부착하여 여론을 애써 차단하고

한글로 자신을 비난하는 일들에 분개하여 한글탄압을 실시했다는 일화는 한나라의 수장으로서의 자질을

떠올려볼때 한숨이 나올 지경이다.

그럼에도 불구하고 역사속의 인물들 중에는 자신의 안위보다는 나라의 안위를 먼저 생각하는 일들을 서슴없이

해냈던 많은 인물들이 있었기에 그나마도 명맥이 유지되는 경우가 참 많다.

오죽하면 '인사가 만사의 근원'이라는 말을 하겠는가.

세종대왕의 시대를 찬란하게 했던 인재등용에 관한 현명한 행보는 또 다른 교훈을 남기게 되는 대목이다.

책을 좋아했던 정조는 어좌뒤에 <일월오봉도>대신에 책가도를 배치할 정도로 독서가였다고 한다.

방대한 독서로 뛰어난 지식뿐아니라 시화에도 능했다고 하는 파초도를 보니 새삼 그의 섬세함의 느껴진다.

무엇보다 책을 읽을때마다 반드시 과정을 정해놓고 나태함을 허락치 않았다는 그의 성격도 짐작할 수 있는

부분이다.

16세기 학자 이문건이 직접 쓴 손자를 키운 육아일기 <양아록>도 인상적이다.

몸이 건강하지 못한 아들을 대신해 손자를 키워가며 기쁨을 표현하던 할아버지의 일기는 손자가 커가면서

훈계를 하는 상황을 기록하며 "손자가 한참을 우는데 나도 울고 싶을 뿐이다."라는 기록을 남긴다.

예나 지금이나 자식을 키우는 일은 역시나 녹록치 않은가보다.

할아버지의 손자에 대한 애정과 엄한 교육방법이 담긴 이 자료는 단순한 양육일기를 벗어나 조선시대 역사적인

사료로서의 가치도 담고 있다.

역사는 어떤 예술가의 말대로(김상돈/일보일보 화초_2011) 거대한 행보를 움직이는 역사는 거대한 권력이

아니라 사회를 구성하는 다치고 깨지기 쉬운 일반인 한사람 한사람의 발걸음이 모여서 이루어 진다는 이야기가

떠오른다.

거시적인 안목을 가진 작가의 눈을 통해 읽는 역사와 현재의 접점들을 통해 조금 더 내 시야도 밖으로 넓혀볼

수 있을거란 기대로 또 한발자국 내딛었던 독서의 시간.