-

-

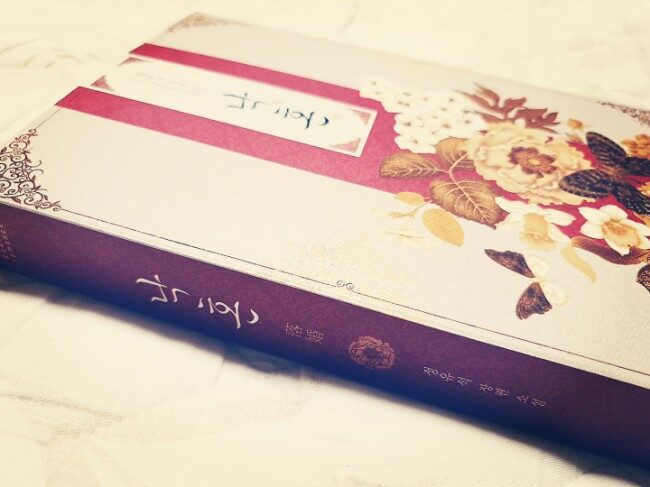

낙혼

정유석 지음 / 스칼렛 / 2019년 2월

평점 :

동그란 안경만큼이나 댕그란 눈은

똑바로 뜨고 있어도 잔뜩 휘어져 웃음 지어도 시선을 붙잡아 맨다.

열여덟이나 먹어 놓고도 수염 한 올 나지 않아서는

짐 하나 제대로 들 기운은 없어도 입으로나마 열심히 나를 때도 그랬다.

어쩌면 그때부터 였는지 모른다.

작달막한 키에 왜소한 체구의 석동이란 놈에게 자꾸 시선이 간 건.

있지만 없는 듯 그리 살아갔으나 그래도 부족했는지

왕은 아우인 제게 중인 신분의 여인과 낙혼 하라 명했다.

하지만 이미 석동에게 온 마음을 다 빼앗겨 버린 뒤였다.

그 어여쁜 이를 놓치기는 싫으나 혼인을 아니할 수 없는 노릇이니,

이제 어찌해야 한담?

<책 뒤표지 소개 글 전문>

왕의 이복동생인 금평 대군 이 흔은 그저 살아가고 있었다.

무엇도 해서는 아니 되었고, 어떤 것도 관심을 가져서는 안되었으며, 스스로의 의지대로 움직일 수도 없었다.

왕의 위협이 되지 않기 위해, 그저 왕이 원하는 대로, 시키는 대로, 흘러가는 대로 무기력하게 삶을 살아 내는 것 밖에는 도리가 없었다.

이번 생에 자신에게 주어진 몫은 딱 그만큼이라는 것을 일찍 깨달은 흔은 매번 포기하는 삶을 살아갔다.

그런 흔의 앞에 눈이 가고, 관심이 가고, 자꾸만 곁에 두고 싶은 이가 생겼다.

청으로 함께 떠난 사신단의 일원인 조그마한 녀석 하나가 자꾸만 눈에 밟히고, 그의 행동 하나하나에 기분이 오르락내리락 하기 시작한 것이다.

이 일을 어쩌면 좋나.

눈이 가고 마음이 가는 그 녀석은 방석동! 그러니까 남자란 말씀.

이러다 남색이라도 하게 될 상황에 빠진 흔에게 풍랑을 만나 흔들리는 배는 구원의 밧줄이 되어준다.

석동이 여자라는 사실을 눈치챈 흔은 자신의 감정의 정체도 알아차리게 된다.

그러니까 그 모든 감정의 흔들림은 화가 아니라 사랑이었던 게지.

그 고약한 사랑이 신분을 뛰어넘어 그들에게도 찾아 들고야 말았던 것이다.

무엇도 의지대로 가질 수 없었던 대군에게.

그리고 여자에게 지나치게 무거운 굴레를 씌우는 조선을 떠나 훨훨 날고 싶었던 석동에게.

조선으로 돌아온 그들 앞에는 중인과 대군이라는 엄청난 신분의 차이보다 더한 벽이 놓여있었으니,

두 사람 모두 얼굴도 모르는 혼약자가 정해져 당장 혼인을 해야만 하는 상황 앞에 던져진 것이다.

심지어 대군에게는 낙혼을 하라는 전하의 교지가 내려져 있었다.

양반도 아닌 중인과의 낙혼.

오호, 통재라!

그러나 흔은 모든 것을 받아들일 수밖에 없었다.

어차피 일찌감치 포기했던 이 생에서 처음으로 탐을 냈던 여인 또한 갖지 못했으니 누구와 산다고 무엇이 달라질까.

다 포기하는 마음으로 혼례를 올린 그 앞에 마주 앉은 여인은 당돌하기 짝이 없고, 애타는 마음은 석동에 대한 걱정으로 까맣게 타 들어갔다.

동뢰를 제대로 치르면 석동을 만날 수 있다는데... 그들의 첫 밤은 과연 무사할는지.

운명인 듯 어렵게 시작된 그들의 사랑은 어쩌다 또 찬서리를 맞아 그렇게 얼어붙은 나날을 보내야만 했는지.

정치적 음모 앞에 힘없이 끌려다닐 수밖에 없는 대군이라는 자리가 한없이 서글픈 흔은 과연 사랑을 지켜낼 수 있었을지.

진짜 이야기는 이제부터 시작인데, 책 장만 열어두고 나는 이만 총총!

진짜 이야기는 책으로 만나요!!^^

이미 많은 스포를 풀어 놓은 것 같지만, 사실 여기까지가 글의 애피타이저에 불과하다는 것.

그들의 시작과 그들의 행복은 너무 찰나인지라.... 진짜 만찬은 이제부터 시작이니까.

사랑은 단짠단짠!!!

'낙혼'이라,

실제로 왕의 핏줄이 중인 신분의 여인과 정식 혼례를 올린 경우가 있을까?

아주 멀고 멀어 흐릿해진 핏줄이라고 해도 신분을 중시했던 시대에 과연 가능한 일이었는지 글을 읽는 내내 문득문득 궁금해지곤 했다.

허구의 인물과 사건들로 쓰여졌다는 것을 알고 있지만, 시대적 배경은 조선시대이다 보니 나도 모르게 경직된 사고로 생각하게 된다. 살아본 적도 없는 조선시대를 잘 아는 양 굴면서.

가장 꽉 막힌 시대라고 느껴지는 그 시대에 너무 엄청난 신분의 차이를 극복할 수 있었을지, 아니면 그 시대에도 숨통을 틔워주고 싶은 판타지라고 봐야 할지, 혼자서 이쪽 저쪽으로 메트로놈처럼 오락가락하는 마음이었다.

어차피 로맨스는 판타지.

어차피 사랑이라는 건 판타지보다 더한 비현실이 아니었던가 싶어지니 그냥 웃음이 나버리고 말았다.

사랑에 현실을 들이대다니, 가장 몹쓸 짓을 했나 보다. 내가.

나는 그것이 불가능이든 비현실이든, 사랑을 지키는 쪽이 좋다.

현실의 사랑은 대체로 비극이라, 책 속에 사랑은 이왕이면 영원하기를 바라게 된다.

내가 지키지 못한 것을 그들은 지켜내기를,

내가 참아내지 못한 것을 그들은 끝내 참아내기를,

내가 잡지 못한 것을 그들은 영원히 놓치지 않기를,

그들의 사랑이 무참해지는 순간에도, 벌건 피를 뚝뚝 흘리는 고통 속에서도, 기어코 사랑을 포기하지 않기를 바라게 된다.

흔과 서리의 사랑은 유난하게도 많은 고난 속에 던져진다.

그들의 의지와 상관없이 정치적으로 이용되고,

미워하지도 사랑하지도 못하도록 의심을 던져주고,

가슴을 찢는 고통과 끝을 알 수 없는 슬픔 속에 둘을 방치해 둔다.

그럼에도 사랑할 수 있느냐고, 손을 놓으면 편해질 거라고, 다른 이를 만나보면 어떻겠냐고, 둘을 시기하는 마음들이 내내 귓가에 속살거린다.

그런 무참한 시간 속에서도 끝끝내 서로를 포기할 수 없었던 둘은, 신분도, 제도도, 시대도 뛰어넘는다.

조선시대를 억눌렀던 억압마저도 넘어서는 사랑이라는 이름이 참 어여쁘기도 하다.

사랑은 무엇도 넘어설 수 있는 유일한 존재인지도 모르겠다.

이 책 속에는 참 안타까운 인물들이 많다.

결혼도 정치적 수단으로 이용당하는 양반과 왕실.

그 속에서 허우적거리다 아이마저 잃고 기어코 악인이 되어버렸던 중전.

아무리 동생이 자신을 낮추고 욕심을 버려도 대군의 존재 자체를 두려워하는 왕.

살아있음으로 왕의 목에 칼을 들이대고 서 있는 존재로 읽히는 금평 대군, 흔.

그리고 그들로부터 파생된 정치와 시대의 테투리안에서 내내 흔들리며 길을 잃은 사람들.

책을 읽다 보면 대체로 선과 악으로 나뉜 어느 한편에 서서 이야기를 관망하게 된다.

그리고 보통은 주인공들 편에서 모든 이야기를 가늠하기 마련이고.

한데, 이 책은 묘하게 모든 인물들을 관조하게 된다.

악인까지 자꾸만 들여다보게 한다.

그러니까 3D를 넘어서 5D 같은 느낌이랄까?!

앞과 옆을 넘어서 그 뒤까지 자꾸만 넘겨다보게 되는 것이다.

그러다 보니 책을 읽는 속도가 자꾸만 느려졌다.

인물들이 모두 살아 움직이고 있어서 이 사람 저 사람 쳐다보느라 바빴다고나 할까.

그렇다고 그게 어수선하거나 번잡스러운 느낌은 절대 아니었다.

그저 조금 더 시간을 들여 생각하고, 인물들의 얼굴을 한 번 더 찬찬히 들여다보게 만들었으니까.

긴박한 스토리에 비해 나는 몹시도 느린 독서를 했지만, 그럼에도 만족스러운 배부름을 느꼈으니 작가가 꽤나 공들여 쓴 글이 아닐까 하는 생각이 들었다.

작가의 다음 책이 곧 출간된다 하니... 두 번 생각지도 않고 무조건 구매각!

심지어 여기저기서 좋다는 소문이 자자했던 죽취라니.... 더더욱이 궁금해진다.

로맨스 시대물의 정석을 원하는 독자들에게 단비 같은 책이 되어 줄 것 같다.

판타지 로맨스가 범람하는 시대에 홀로 '정석 시대물 로맨스가 보고 싶다'고 주야장천 외쳐 댔더니, 하늘에서 뚝.... 아니 스칼렛에서 뚝하고 떨어진 이 책이 너무 기꺼워서 몹시 칭찬해주고 싶은 이 마음.

(아, 물론 이 책도 단점이 있긴 하다. 시대물만 주야장천 읽은 나 같은 독자는 그다음 장면을 너무 잘 예측하게 된다는 것.;;; 그럼에도 문장 하나하나가 참 정성 들여 썼구나 싶어서 강추!!!^^)