-

-

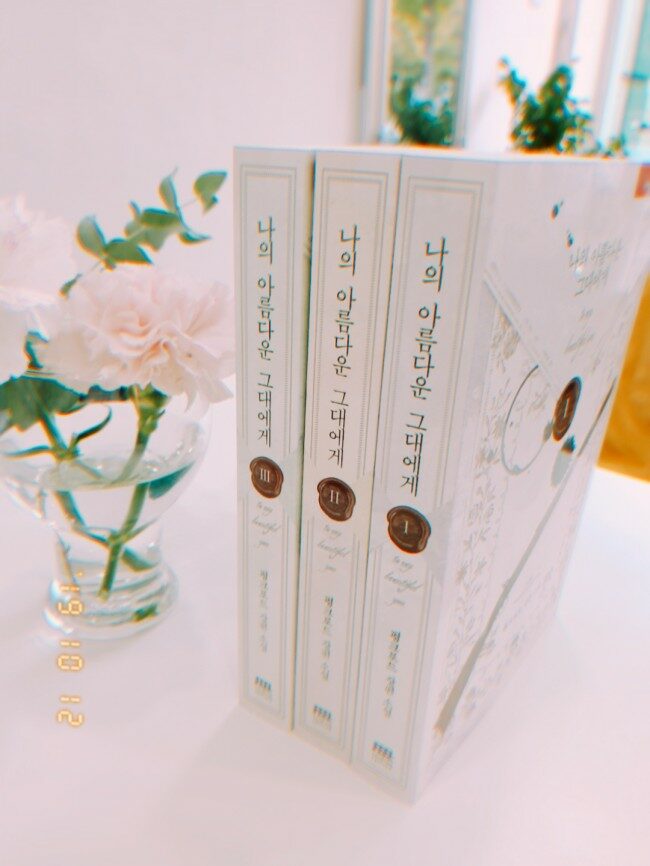

나의 아름다운 그대에게 1~3 세트 - 전3권

펑크로드 지음 / 필프리미엄에디션(FEEL) / 2019년 9월

평점 :

품절

책을 읽고 나서 리뷰 쓰기가 참 어려운 글들이 있다.

때로는 난해해서 이기도 하고, 때로는 너무 재미있어서 이기도 하다.

이 책은 무슨 말을 해도 스포가 될 것만 같아서 어디서부터 어떻게 이야기를 꺼내야 하는지조차 조심스럽다.

그러니까 스토리 설명 자체가 불가능한 것이다.

무엇이든 비밀로 남겨두어야 다음에 이 책을 읽을 독자의 즐거움을 빼앗지 않을 수 있을 것 같으니까.

인생이 예측 불허의 당혹스러움이라면,

이 책은 인생을 닮았다.

무엇도 예측할 수 없게, 로설의 공식을 무참히 지르밟으며 앞으로 나아간다.

'로맨스'소설이라는 점을 감안하고 이 책을 읽으면 대번에 '이럴 수는 없어!'라는 말이 먼저 튀어나올 것만 같다.

너무도 잔인하고 잔혹한 삶의 바닥에서 매번 더 잔인하고 잔혹한 선택을 하게 만드는 작가라니.

이럴 수도 있구나.

이렇게 나락으로, 끝의 끝으로만 밀어붙이며 삶과 죽음의 경계에 주인공을 던져놓을 수도 있구나.

네가 어떻게 살아나나 보자고 매번 그녀의 선택을 지켜보며 절망으로만 그녀를 끌어다 놓을 수도 있구나.

한편으로는 신기하고 놀라웠다.

내가 생각했던 로맨스의 경계가 와장창 깨어졌다.

(어쩌면 이미 '피폐물'이라고 불리는 책들에서는 놀랍지 않은 설정일지도 모르겠지만)

「인생의 비극은 한계가 없다」

책 뒷면의 이 문장이 이 책 전체를 아우르는 문장이지 않을까.

이 한 권의 책에서만이 아닌, 우리의 실제의 삶에서 또한 누군가는 그 한계 없는 비극에 몸부림치며 살기 위해 끝없이 애쓰고 있지는 않을까.

그래서 이 책은 더 많은 여운을 남긴다.

"마들로나 드 데본 제이. 당신에겐 두 가지 선택권이 있어.

하나, 간단하게 죽는다. 둘, 복잡하게 산다. 어쩔래?"

태어나면서 부여받은 귀족의 이름, 마들로나 드 데본 제이

죽음 직전에 그녀가 부여잡은 생의 이름, 할리

또다시 삶의 끝에서 간신히 죽음으로부터 벗어나 주어진 이름, 레이시

누구에게나 주어지는 한 번의 삶 끝에서 그녀에게는 '선택'이 주어진다.

아무것도 모른 채 지금 죽을 것인지, 모든 기억을 잃고 바닥으로 떨어진 삶이라도 살아볼지.

그녀는 본능적으로 생을 움켜쥔다.

그녀에게 주어질 삶이 얼마나 잔인하고 피폐할지 모른 채, 그렇게 생을 선택한다.

다시 주어진 삶은, 너무도 잔인하고 잔혹하기만 했다.

몸이 부서져라 훈련을 받고, 내가 살기 위해 상대방을 죽이기도 하면서 오직 나라를 위한 무기로 존재해야 했다.

한 사람의 인격체가 아닌 도구, 오로지 나라를 위한 쓸모로만 존재하는 그런 부속품이 되었다.

그 삶은 그녀에게 많은 것을 앗아갔다.

인간성의 상실과 도덕성의 상실. 그리고 끝없는 체념.

살고 싶었던 그녀는, 과연 '살고'있는 것일까.

내가 온전한 내 것이었다면 죽음도 불사하고 그를 따라나설 텐데.

나 자신이 온전한 내 것이었다면 나는 그를 마음껏 사랑할 수 있을 텐데.

'나'이지만 완전한 나일 수 없는 상태.

내가 내 삶의 주인이 될 수 없는 삶.

그런 삶을 요구하는 국가.

그러나 자신의 생각과 감정을 배제한 채 살아가는 삶 속에도 '사랑'은 스며든다.

국가를 위한 작전 속에서 '사랑'을 마주친 그녀는 끝없이 번민한다.

거짓의 옷을 뒤집어쓰고서만 마주 볼 수 있는 사랑하는 사람의 얼굴을 보며 그녀가 느껴야 하는 절망과 슬픔.

그렇게 그녀의 삶은 또다시 더할 수 없는 나락으로 추락한다.

그것이 그녀 삶의 마지막 추락이었다면 얼마나 좋았을까.

'인생의 비극은 한계가 없어'서 그녀가 살기 위해, 살아가기 위해 잡은 동아줄은 매번 끊어져 절망의 우물로 그녀를 떨어트린다.

아아, 삶은 끝없는 비극이여라.

내딛는 발걸음마다 온통 진창이여라.

사람이 잔인한 정도가 대체 어디까진데요? 나는 정말 모르겠는데 루이씨는 알아요? 그 경계가 어디인지? 그럼 내가 그동안 당해 온건 그 정도 안에서 이루어진 건가요? 알면 좀 가르쳐 줘요. 나는 대체 어디까지 떨어져야 그 경계에 닿는 건가요?"